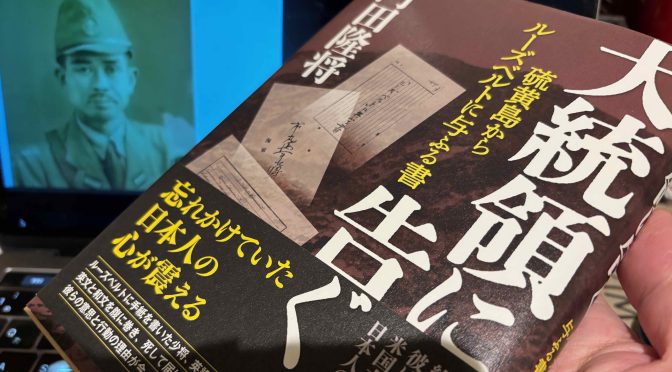

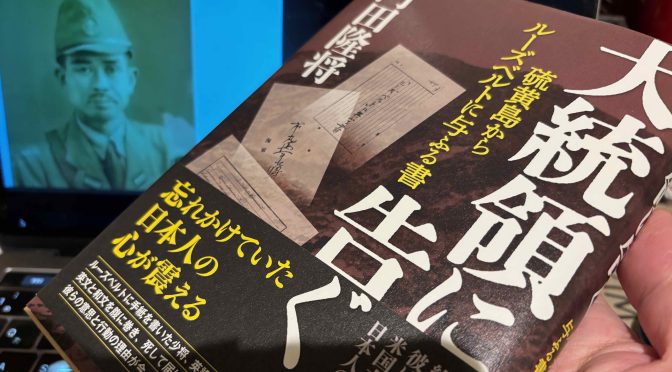

作家・ジャーナリスト 門田隆将さんが

” 「ルーズベルトに与ふる書」ー

死の直前、日本の司令官が、戦争をしている相手国であるアメリカの大統領に対して「一通の手紙をしたためた」のである。”(p4)

という史実を関係者の証言等を丹念に紡いで終戦八十年にあたる二〇二五年に上梓した『大統領に告ぐ 硫黄島からルーズベルトに与ふる書』を昨年(2025年)大晦日に読了。

昨年10月(20日)に開催された『高市早苗総裁就任記念国民の集い』に門田隆将さんが登壇された後、サインを頂いていた著書。

「高市早苗総裁就任記念国民の集い」に登壇された門田隆将さん

「高市早苗総裁就任記念国民の集い」に登壇された門田隆将さん

本書は

” 日米の太平洋戦線での最大の激戦となった硫黄島の戦いで生まれたこの「奇跡の物語」は、日本では残念ながら知る人が少ない。むしろアメリカでのほうが有名だ。

今も、アメリカのメリーランド州の州都・アナポリスの海軍士官学校の資料庫に大切に保管されているこの手紙は、歴史家たちの貴重な研究課題となり、学術論文はもちろん、 YouTubeその他でも、数多く取り上げられている。

それは、手紙の内容が、日本と日本人の「真意」と「立場」を毅然と説明しただけではなく、洋の東西を越えて「示唆」に富み、さらには、第二次世界大戦の勝利を目前にしたアングロ・サクソンの「欺瞞」を突く歴史的に極めて価値の高いものだったからにほかならない。”(p4-5)

という市丸利之助海軍少将が時のフランクリン・ルーズベルト大統領にあてた一通の手紙を巡り、

続きを読む 門田隆将さんが紐解いた百年後の日本を思いしたためられた手紙の全貌:『大統領に告ぐ 硫黄島からルーズベルトに与ふる書』読了 →

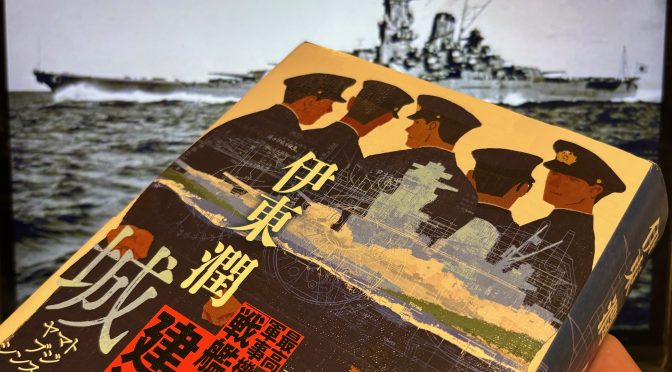

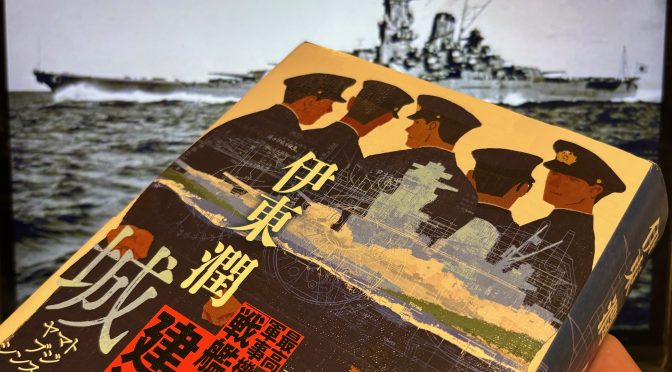

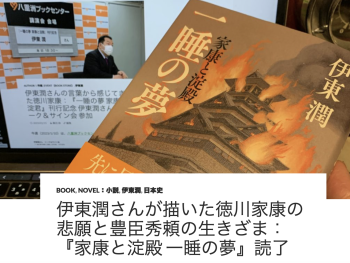

作家 伊東潤さんの『鋼鉄の城塞 ヤマトブジシンスイス』を昨日読了。遡ること2年半ほど前、(建替え前の)八重洲ブックセンターで開催されたイベント時の結びで、

<< 2023年3月18日投稿:画像は記事にリンク >> 伊東潤さんが描いた徳川家康の悲願と豊臣秀頼の生きざま:『家康と淀殿 一睡の夢』読了

<< 2023年3月18日投稿:画像は記事にリンク >> 伊東潤さんが描いた徳川家康の悲願と豊臣秀頼の生きざま:『家康と淀殿 一睡の夢』読了

「これから戦艦大和について取り掛かる」といった内々でのお話しを覚えていて、注目していた作品。

本書は、

続きを読む 伊東潤さんが描いた戦艦大和が背負った哀しき宿命:『鋼鉄の城塞 ヤマトブジシンスイス』読了 →

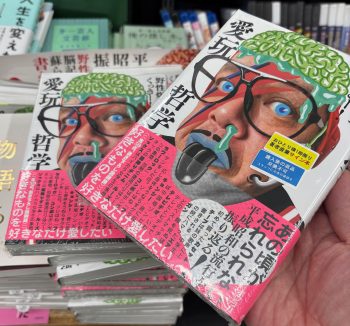

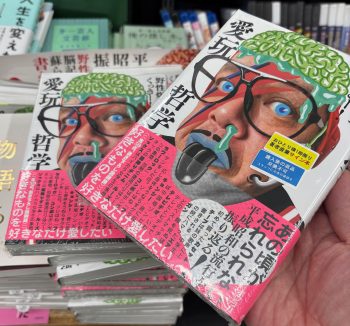

野生爆弾くっきーさんの

> 平成昭和の流行が流行を振り返る!

との視点から上梓された『愛玩哲学』を読了。Xで発信された情報をもとに立ち寄ってみたサイン本を見つけ、

「まだあるかなー」と入店した書店で在庫確保.-

「まだあるかなー」と入店した書店で在庫確保.-

くっきーさん独特の世界観に関心あったことから購入した経緯。

そでに

” 私の初期中期時代脳記憶をふんだんに蘇らせて紙に置いた次第です。”

と記された本書は

続きを読む 野生爆弾くっきーさんの視点で振り返る昭和と平成の流行り:『愛玩哲学』読了 →

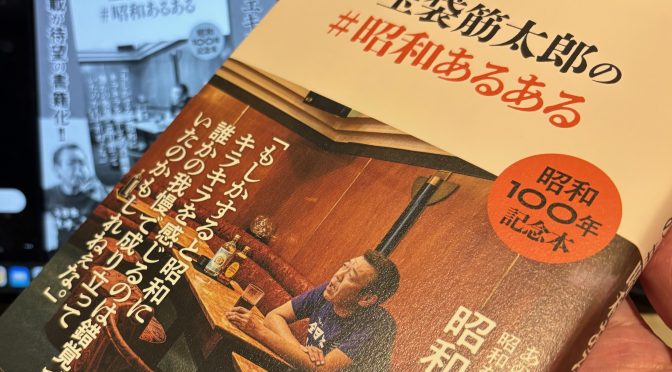

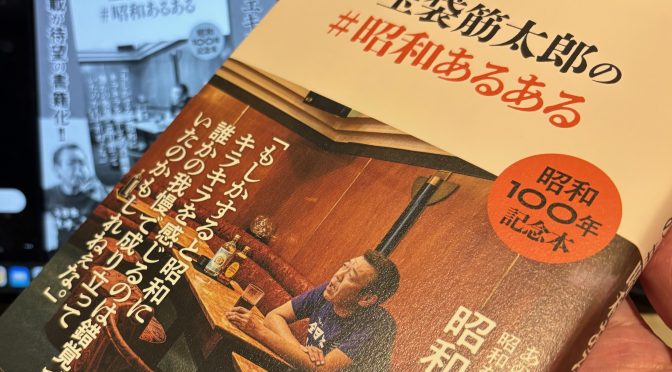

お笑い芸人 玉袋筋太郎さんが

◉ 電話編

◉ プロ野球編

◉ 新商品編

◉ 映画編

◉ いい旅チャレンジ2万キロ編

◉ スナック編

◉ 町中華編

◉ 自販機編

◉ プロレス編

◉ ゲームセンター編

◉ 財宝編

の章立てに沿って、

” 2025年で昭和100年を迎える。昭和と令和(いけねぇ平成も入れなきゃ)のいいところ・そうでもなかったところを「あるある」を通じてあらゆるのモノの「いい加減」をゆる〜く考えていきたい。”(p6)

との斬り口から昭和に焦点を当てた『玉袋筋太郎の#昭和あるある』を年末年始(2024/2025)を跨いで読了。

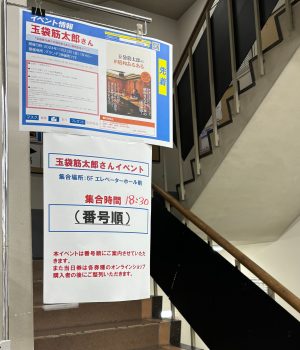

YouTube 玉ちゃんねるで引き込まれる玉袋筋太郎さんのキャラクターに、テーマへの興味から(2024年)11月下旬開催された

2024年11月22日、書泉グランデで開催された発売記念イベントで入手

2024年11月22日、書泉グランデで開催された発売記念イベントで入手

発売記念イベントで入手していた著書。

懐かしさに、学びに 〜

記述で印象的であった箇所を以下に抜粋すると

続きを読む 玉袋筋太郎さんが100年を節目に情感たっぷり込めて振り返った昭和:『玉袋筋太郎の#昭和あるある』読了 →

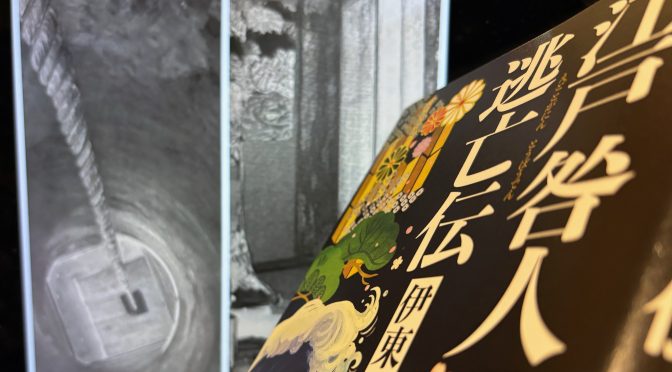

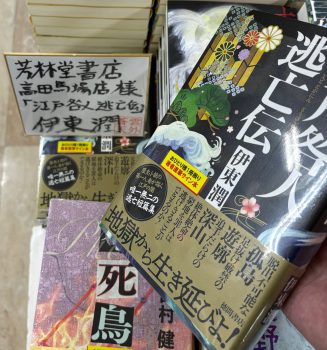

作家 伊東潤さんの『江戸咎人逃亡伝』を読了。

サイン本入荷情報に反応し、

通算10作目となる伊東潤さん(サイン)本.-

通算10作目となる伊東潤さん(サイン)本.-

入手していた著書。

本書は、

島脱け

夢でありんす

放召人討ち

の3話を収録。

「島脱け」は、一代限りの武家奉公人が主人に見込まれ行った闇仕事から

” 政恒が語るところによると、安永六年(一七七七)田沼意次に連なる勘定奉行の石谷清昌は、江戸市中に流入した無宿者の処置に困っていた。そこで片っ端から無宿人を捕らえて佐渡に送り込む計画をぶち上げた。”(p11)

激務を課される佐渡送りの憂き目に遭い、繰り広げられる決死の脱出劇。

「夢でありんす」は、

続きを読む 伊東潤さんが描いた江戸に生きた人たちの窮地と心意気:『江戸咎人逃亡伝』読了 →

一週間前に、中間記 ↓

<< 2024年1月15日投稿:画像は記事にリンク >> 泉麻人さんが振り返った懐かしき熱かったあの頃:『昭和50年代東京日記 CITY BOYSの時代』中間記

<< 2024年1月15日投稿:画像は記事にリンク >> 泉麻人さんが振り返った懐かしき熱かったあの頃:『昭和50年代東京日記 CITY BOYSの時代』中間記

をアップロードした泉麻人さんの『昭和50年代東京日記 CITY BOYSの時代』を読了。

中間記後に読み進めた後半で印象的であったところは、

” ♬A地点からB地点まで〜

ロックンロールのリズムにのせて始まるこの歌は、ぼんちが定番にしていたテレビ朝日の昼のワイドショー「アフタヌーンショー」(「笑ってる場合ですよ!」の裏番組でもある)の「事件ルポ」のコーナーのパロディをベースにしたものなのだ。

彼らのネタの歌に出てくる「川崎さん」と「山本さん」は、司会の川崎敬三とレポーターの山本耕一のことで、始終険しい顔つきをして「そうなんですよ、川崎さん」「犯人はこのA地点からB地点へ移動して・・・」なんてことをボードの地図をペンで指しながら受け手の川崎に開設する山本の語り口が評判を呼んだ。”(p213)

の一文に、ヒットした当時のことは覚えていたけれども背景は入っていなかったザ・ぼんち「恋のぼんちシート」に、

続きを読む 泉麻人さんが振り返った懐かしき熱かったあの頃:『昭和50年代東京日記 CITY BOYSの時代』読了 →

昭和に、街歩きに、サブカルチャー等々、多数の専門を持つ泉麻人さんが

” 昭和30年代とか40年代とか、あるいは西暦の1960年代、70年代・・・と、10年区切りの時代風俗論のようなものはこれまでにも書いてきたけれど、「昭和50年代」という括りのものはまだやっていない。

昭和も40年代後半になると、西暦の70年代で切る方がぐっと優勢になって、次は80年代に行ってしまうので、昭和50年からの10年を「こういう時代でした」とまとめる機会は少ない。

とはいえ、個人的に昭和50年代の幕開けは鮮やかな変わり目の感がある。”(p6)

といった着想からまとめられた『昭和50年代東京日記 city boysの時代』を読み始め、全40回あるうちの 22 「クリスタル」の衝撃とミーハーチックの連載コラム まで読み終えたので、今回は前半(1〜20)のおさらい。

(2023年)11月開催の田村淳さん『超コミュ力』発売記念イベントで芳林堂書店を訪れた際、イベント開始までの時間潰しで店内を回遊していた際、

通算11冊目となる泉麻人さん本

通算11冊目となる泉麻人さん本

本書サイン本に遭遇し購入に至っていた次第。

既述の泉麻人さんの一文にある通り、私自身多感な時期を過ごしていながら昭和50年代という区切り方はせず、もっぱら(括る機会あれば)80年代という意識でいて

続きを読む 泉麻人さんが振り返った懐かしき熱かったあの頃:『昭和50年代東京日記 city boysの時代』中間記 →

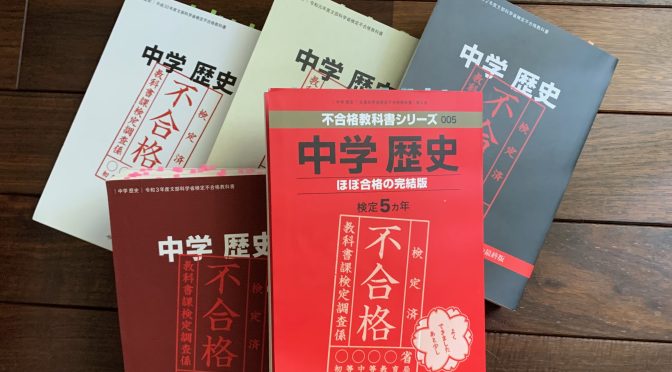

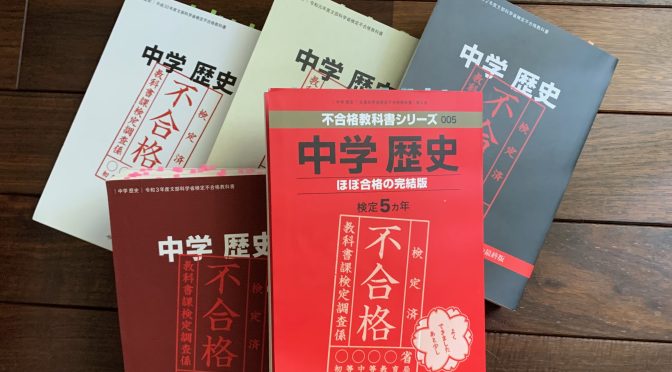

表紙に「不合格教科書シリーズ005」と掲げられた竹田恒泰さんが主筆を務められている国史教科書編纂委員会の『中学 歴史』文部科学省検定不合格教科書・第5版を読了。

竹田恒泰さんの

” もし真っ当な教科書が普及したなら、真っ当な青年が育ち、将来、日本の指導者になって、そのときに本当の日本が復興するのではあるまいか、正しい教科書を普及させることの価値はじつに大きい。そのために有志が集い、始まったのが『国史教科書』編纂計画である。” (vii)

との取り組みが、↓形として2019年に示されて以来、

<< 2019年7月28日投稿:画像は記事にリンク >> 竹田恒泰さんが思いを込めた日本人のための教科書:『国史教科書』(中学歴史 平成30年度文部科学省検定不合格教科書 )読了

<< 2019年7月28日投稿:画像は記事にリンク >> 竹田恒泰さんが思いを込めた日本人のための教科書:『国史教科書』(中学歴史 平成30年度文部科学省検定不合格教科書 )読了

検定結果の可否が公になる3月になると竹田恒泰さんの発信を通じて文部科学省の判断に注目していましたが、

続きを読む 竹田恒泰さんが思いを込めた日本人のための教科書:『中学 歴史』(文部科学省検定不合格教科書・第5版 ー ほぼ合格の完結版)読了 →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる