先月(2019年2月)、読了記👇をアップロードした

<< 2019年2月11日投稿:画像は記事にリンク >> 古坂大魔王さんが明かす、ピコ太郎で世界中にブームを巻き起こした必然:『ピコ太郎のつくりかた』読了

<< 2019年2月11日投稿:画像は記事にリンク >> 古坂大魔王さんが明かす、ピコ太郎で世界中にブームを巻き起こした必然:『ピコ太郎のつくりかた』読了

『ピコ太郎のつくりかた』刊行記念

古坂大魔王(著者)×箕輪厚介(編集者) 「世界で一番有名な日本人エンターテイナーが語るメガヒットの法則」 に参加。

会場は初めて訪れた下北沢の本屋B&B

会場は初めて訪れた下北沢の本屋B&B

登壇者も参加者も「お酒を飲みながら(でもOK)」という寛いだ雰囲気のもと開催され、

基本は箕輪厚介さんが古坂大魔王さんに質問する形でしたが、状況に応じてその逆もあり、

途中、登壇ご両人のトイレ休憩を含め、土曜夜の解放感も相まって楽しいひと時を過ごしてくることが出来ました ^^

壇上に用意されたアルコールが着々と注入され進行していったトーク ^^

壇上に用意されたアルコールが着々と注入され進行していったトーク ^^

盛り上がりの断片を以下に紹介すると・・

続きを読む 古坂大魔王さんと箕輪厚介さんの緩くも本質を突いたトークが刺激的だった:『ピコ太郎のつくりかた』刊行記念「世界で一番有名な日本人エンターテイナーが語るメガヒットの法則」トークイベント参加記 →

タスマニア森林火災、原生林古代種に絶滅の恐れ

” オーストラリア南部タスマニア(Tasmania)州で山火事が1か月以上にわたり延焼を続け、自然林が広域で焼失したことを受け、太古の原生林や高山植物相が絶滅の危機にひんしていると研究者らが警告している。

タスマニア州ではこのところの雨や雪の影響で火災の勢いが弱まり、豪当局は15日、警報のレベルを下げた。

だが、焼失面積はすでにタスマニア島の南西部、中部、北西部で合わせて20万5,000ヘクタールを超えている。

研究者らは、森林火災の規模が拡大した背景には気候変動の影響があるとみている。タスマニア固有の自然環境が受けた被害については、まだ調査中だという。

オーストラリア原産のユーカリ林は、頻繁に発生する森林火災に大半が適応しているが、タスマニアは、かつて地球に存在した超大陸ゴンドワナ(Gondwana)の一部だった太古の昔から生き続けている原生種の宝庫だ。

成長に長い時間を要するペンシルパインやキングビリーパイン、クッションプラントなど、世界遺産のタスマニア原生地域(Tasmanian Wilderness)に生息する古代種は、氷河期の環境への適応力はあるが山火事への耐性はない。

「これらの種は、寒く、湿気が常に多く、火災の起きない環境を必要とする」と、火災で焼失した原生林の調査を行ったタスマニア大学(University of Tasmania)のデービッド・ボウマン(David Bowman)教授(環境変化生物学)はAFPに語った。

ボウマン教授は、古代種について「盆栽園が狂暴化したようなもの」と表現した。

ペンシルパインの中には樹齢1000年にもなる個体があるが、無性生殖で子孫を増やしていく種なため、その場所で1万年は生息していることになるという。

研究者らは、熱帯雨林の湿気が火災の影響を寄せ付けない可能性に希望を抱いている。

だが、気候モデルからは、タスマニア島西部の乾燥化が進んでいる傾向や、近年多発する火災の出火原因となっている雷も増加していることが分かっている。

タスマニア大学気候研究チームの研究員ニック・アール(Nick Earl)氏らは、気候変動によってタスマニアの生態系の存続可能性が永久に変容してしまう恐れがあると、最近の論文で警告している。”(出典:AFPBB News via livedoor NEWS)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:タスマニア森林火災、原生林古代種に絶滅の恐れ →

今年も幕張メッセで開催されたイベント総合EXPOへ。

年に1回、この場に戻ってきて感じるスケール感。

年に1回、この場に戻ってきて感じるスケール感。

3年連続の参加で2019年は第6回ということになりますが、

<< 2018年2月24日投稿:画像は記事にリンク >> 第5回 イベント総合 EXPO で感じたイベント展開の現在地

<< 2018年2月24日投稿:画像は記事にリンク >> 第5回 イベント総合 EXPO で感じたイベント展開の現在地

今回は展示ブースをざ〜っと回って、目ぼしい講演を狙い撃ちするような形態に。

スポーツx地方創生&マーケティング現在地

同時開催で第6回 ライブ・エンターテイメントEXPO、第2回 地方創生EXPO、第2回 スポーツビジネス産業展も開催され

講演内容にも反映されていて、「スポーツビジネスの未来と地方創生」と題された基調講演では、

続きを読む 第6回 イベント総合EXPO で感じた現在地と得られたこれからへの学び →

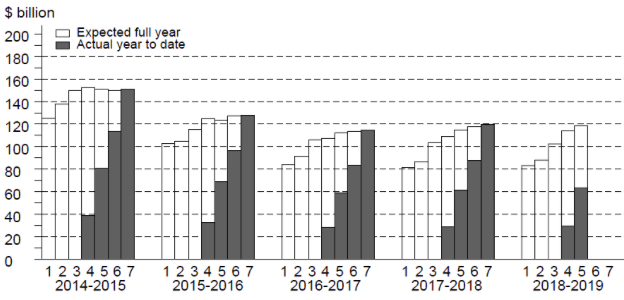

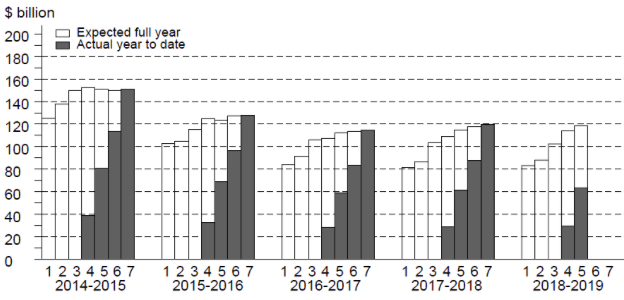

民間設備投資、2018年第4四半期は3年振りに大きく躍進

” 豪連邦統計局が発表した第4・四半期の民間新規設備投資(季節調整済み)は、前期比2.0%増の300億9,000万豪ドル(215億2,000万米ドル)だった。

3年ぶりの大幅な伸びで、予想の0.5%も大きく上回った。第3・四半期は、0.5%減から横ばいに改定された。

機器や設備、機械への投資は0.7%増加。第4・四半期の国内総生産(GDP)の押し上げ要因となる見通し。

来週発表予定の第4・四半期の豪GDPは、0.2─0.6%増が見込まれている。

初めて示された2019/20年度(20年6月まで)の設備投資計画は921億豪ドルと、18/19年度の当初計画から11%増えた。

増加分に対する鉱業部門の寄与が最も大きく、同部門が豪経済成長の足かせとなっている状況から近く脱却する可能性が示された。

18/19年度の設備投資計画は1,184億豪ドルで、前回見通しから約4%増えた。アナリスト予想は、約1,150─1,190億豪ドル。

オーストラリア・ニュージーランド銀(ANZ)のエコノミストは調査ノートで「豪準備銀行(中銀)は投資計画の引き上げに安心感を得るとみられる」と指摘。

「ここ数カ月間に悪いニュースが相次いだため、これは特に重要で、景気の下振れリスクが増しているにもかかわらず、企業が引き続き、今後について比較的楽観的であることが示された」とした。”(出典:REUTERS)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:民間設備投資、2018年第4四半期は3年振りに大きく躍進 →

火曜日(26日)👇

<< 2019年2月27日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんが語った「適材適所社会」への思い:吉藤オリィ×乙武洋匡『サイボーグ時代』刊行記念・対談トーク 参加記

<< 2019年2月27日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんが語った「適材適所社会」への思い:吉藤オリィ×乙武洋匡『サイボーグ時代』刊行記念・対談トーク 参加記

同月2回目となる吉藤オリィさんの『サイボーグ時代』刊行記念トークイベントに参加した際、

<< 2019年2月8日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんと伊藤史人さんのトークから感じた近未来と在り方:『サイボーグ時代』刊行記念 トークイベント 吉藤オリィ×伊藤史人「テクノロジーはいかに人間と融合するのか?」参加記

<< 2019年2月8日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんと伊藤史人さんのトークから感じた近未来と在り方:『サイボーグ時代』刊行記念 トークイベント 吉藤オリィ×伊藤史人「テクノロジーはいかに人間と融合するのか?」参加記

前回☝️から20日程度しか経過していない状況に、とても同じ月(2019年2月)内であるとの感覚を得られませんでしたが、

続きを読む アートに、テクノロジーに、ロックスピリットに・・ 至近、間近で感じることが出来た 2019年2月 →

東部州全域、2022年までにガス不足

” オーストラリア東部州では2022年までにガス不足に陥り、クイーンズランド(QLD)州は国内供給向けの生産量を拡大する必要に迫られる――。

調査会社エナジークエストが最新の報告書の中で、液化天然ガス(LNG)の輸入ターミナルの建設が急務になると訴えている。

さらに25年までに国内のガス生産量が減少する見込みで、向こう10年間のガス価格は高水準が続くとしている。27日付地元各紙が伝えた。

エナジークエストによれば、22年までにニューサウスウェールズ州、ビクトリア(VIC)州、南オーストラリア州、タスマニア州でガス不足が深刻化する見込みという。

QLD州からのLNG供給では数年しか賄えない上に、VIC州のガス生産量が半減する見込みの26年以降は、東部州の需要に見合うだけのガスが供給できる備蓄は確認されていないとしている。

エナジークエストのベスーン最高経営責任者(CEO)は、「QLD州のガスへの依存の高まりが、都市部へのガス卸売価格を1ギガジュール当たり10〜13豪ドル(約795〜1,,034円)以上に押し上げる可能性がある」と予想する。

オーストラリア自由競争・消費者委員会(ACCC)のシムズ委員長も先に、価格が下がらない限り重工業各社は閉鎖に追い込まれると警鐘を鳴らしている。

コモンウェルス銀行のアナリスト、ヴィヴェク・ダー氏は、「LNG輸出各社はQLD州と北部準州(NT)でのガス開発への投資を拡大する必要がある。

提案されているLNG輸入ターミナルの建設は南部のガス不足の短期的な対策になるかもしれないが、東部州のガス価格圧力にもなるだろう」と述べている。”(出典:NNA ASIA)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:東部州全域、2022年までにガス不足 →

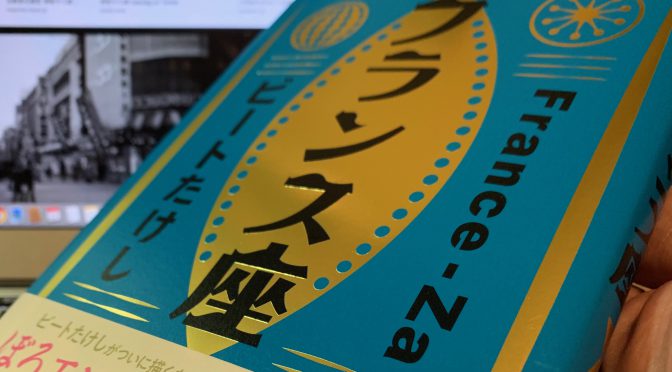

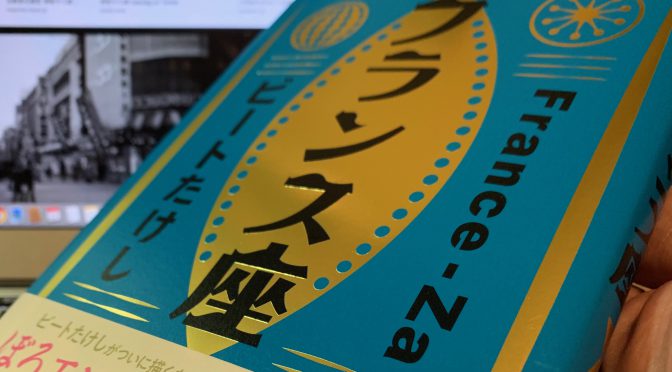

ビートたけしさんの『フランス座』を読了。

昨年(2018年)末、ふら〜っと立ち寄った書店で、本書のサイン本を見つけ

無造作?に少量平積みされていたサイン本に即反応。

無造作?に少量平積みされていたサイン本に即反応。

「これは〜!」と反応して、即レジへ向かい購入。

その後、一旦家の中で行方不明となったものの・・ 見つけ出したタイミングで読み始め。

サイン目当てで、内容は二の次というようなところもありましたが、

続きを読む ビートたけしさんが綴った師匠 深見千三郎さんとの日々:『フランス座』読了 →

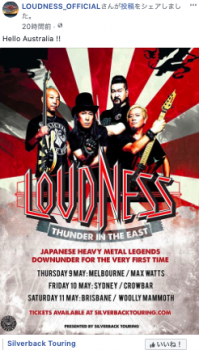

LOUDNESS 初のオーストラリアツアー発表

Facebookのタイムラインを眺めていれば・・

出典: Silverback Touring Facebookページ(画像は投稿にリンク)

出典: Silverback Touring Facebookページ(画像は投稿にリンク)

日本が世界に誇るRock’n Rollバンド LOUDNESSのオーストラリアツアー発表のニュース。

内容に目をやると・・

” DOWNUNDER FOR THE VERY FIRST TIME”

との表記があり、

「これが初めてなのか〜」と、1981年デヴューから長きに及ぶキャリアで意外な感も持ちましたが、

ロックがメインストリームではない?にせよ、オーストラリアのロックファン/フリークと繋がることの出来る貴重な機会と。

ロック好きとして嬉しい知らせでした〜 lml

オーストラリア ライフスタイル & ビジネス 研究所

Facebookページ:オーストラリア ライフスタイル&ビジネス 研究所(画像は記事にリンク)オーストラリアに関する情報を日々発信しております。是非、いいね!を宜しくお願い致します。

Facebookページ:オーストラリア ライフスタイル&ビジネス 研究所(画像は記事にリンク)オーストラリアに関する情報を日々発信しております。是非、いいね!を宜しくお願い致します。

上記はFacebookページ「オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所」の2019年2月27日分の掲載記事です。

オーストラリアにご興味をお持ちの方、Facebookページへの「いいね!」を是非宜しくお願い致します。

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる