好きな言葉、座右の銘をお持ちの方、少なからずいらっしゃるものと思いますが、

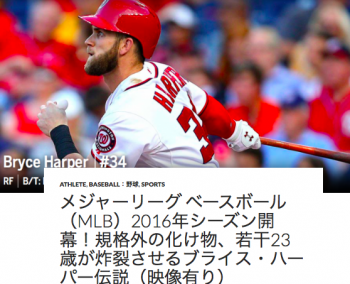

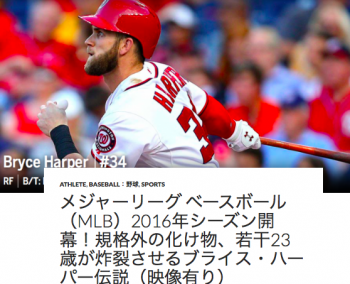

先日、取り上げたメジャーリーグ ベースボール(MLB)の若きスーパースター Bryce Harper:ブライス・ハーパー

のサイン入りアイテムを眺めていると・・

しばし、名前以外に書かれているフレーズを発見。

「聖書の言葉かな?」と思って調べていったら、やはりそうでした。

続きを読む 一流アスリートを支える『聖書』の言葉(ブライス・ハーパー、イべンダー・ホリフィールド & デヴィン・ヘスター)

好きな言葉、座右の銘をお持ちの方、少なからずいらっしゃるものと思いますが、

先日、取り上げたメジャーリーグ ベースボール(MLB)の若きスーパースター Bryce Harper:ブライス・ハーパー

のサイン入りアイテムを眺めていると・・

しばし、名前以外に書かれているフレーズを発見。

「聖書の言葉かな?」と思って調べていったら、やはりそうでした。

続きを読む 一流アスリートを支える『聖書』の言葉(ブライス・ハーパー、イべンダー・ホリフィールド & デヴィン・ヘスター)

” 人気スニーカー「コンバース」の限定版となる紫色チャックテイラーが、国内でチャリティー用に発売された。

限定版のスニーカーは、ハイトップ、ロートップともに小売価格は100ドル。1足につき20ドルが、骨髄不全症候群の治療法開発のためのチャリティー基金「Maddie Riewoldt’s Vision」に寄せられる。

同基金は昨年、オーストラリアン・フットボール・リーグ(AFL)のニック・リーウォルド選手の妹のマディーさんが、骨髄障害で死亡したことを受けて設立された。

紫色はマディーさんがいちばん好きな色であったことから、同基金のカラーにも使用されている。”(出典:JAMS.TV)

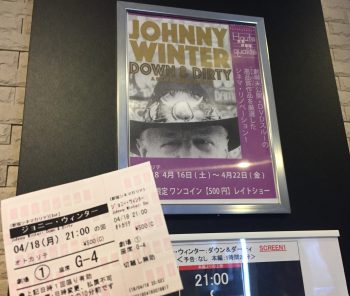

かつて100万ドルのギターリストの異名を取った Johnny Winter:ジョニー・ウィンターの生涯に迫ったドキュメンタリー作品『ダウン & ダーティー』を鑑賞してきました。

Johnny Winter Down & Dirty Trailer 2016 — Film Out March 4, 2016

同作のDVDがリリースされる直前、期間限定で映画館で公開されるタイミングを捉えたもので、

内容とともに鑑賞料金500円にも魅力を感じて。

” 日本と大きく違うのが、どんなことでもまずは地域のGP(General Practitioner:一般診察医)にかかって診てもらうことです。

そこで専門医の診察や治療が必要と判断されれば、紹介状を渡してくれますので、それを持って紹介先を受診することになります。

GPでは比較的予約が早く取れますが、専門医だと1〜3か月予約待ちということも稀ではありません。

(ここで、「急病の時はどうするの?」と思った方、入院設備のある病院では救急科があり、予約なしで診療を受けられます。しかし、人口の少ない町では病院がないことも少なくありません。)

GP→専門医と二度手間を踏まなければならず、かつ長期間待たねばならないのですが、紹介状がないことには受診ができないので、このステップを省略することができません。

日本の「いきなり専門医受診システム」に慣れていると非常に面倒に感じますが、郷に入れば郷に従えということで従うしかありませんね。”(64%、百分率は電子書籍のページ数、以下同様)

先週末はスピリチュアル関連の大ベストセラー『ザ・シークレット』への出演や

日本国内で9冊に及ぶ翻訳本が出版されていて、お馴染みのジョン・ディマティーニ博士の広範に及ぶ教えを短時間で学べるセミナー「ディマティーニの叡智が3時間でわかる」を受講。

ジョン・ディマティーニ博士については本ブログで昨年、著書『成功のタイムリミット』の読了記をシリーズでアップロードしたり、

一昨年に遡ればジョン・ディマティーニ博士自身の講演の模様を取り上げたり、

断続的にフォローしている対象となっています。

続きを読む ジョン・ディマティーニ博士の教え、過去に囚われず、現在、未来を生きる考え方:「ディマティーニの叡智が3時間でわかる」セミナー受講記

” オーストラリアにも、その土地特有のスイーツがいくつかあります。そのなかでもパヴロヴァは絶品です。

メレンゲをベースに、生クリームとフルーツをトッピングしたお菓子で、夏場によく食べられます。

ロシアのバレリーナ、アンナ・パヴロヴァが名前の由来になっています。”(出典:『スマホユーザーのための海外トラベルナビ オーストラリア』73%、百分率は電子書籍のページ数、以下同様)

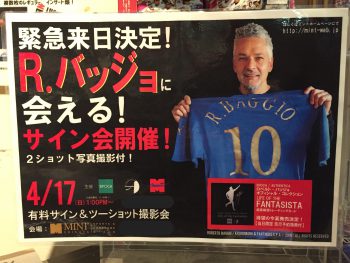

都内、SPORTS CARD & BAR MINT渋谷店で開催されたロベルト・バッジョ サイン会に行ってきました。

と言っても、話しは1週間前に遡り・・

サイン会への参加を叶えるためには限定数90名に入る必要があり、日曜昼間に予約券を入手すべく列に並ぶこと約3時間。

入手した番号に目をやれば25番(90人中)と若い番号であったため・・

サインする品物を自由に選べる特典(30名限定/他は主催者指定のカード2種から選択)もゲット^^

なお、90名の枠は2時間弱で捌けた模様。

続きを読む ロベルト・バッジョのサイン+2ショット写真、何よりその優しさに舞い上がった奇跡の瞬間:ロベルト・バッジョ サイン会 参加記

” 連邦政府は数週間以内に、いわゆる「バックパッカー税」の修正案を発表するとみられている。

同法案は今年7月1日に発効予定だが、多額の税金を課せられるワーキングホリデービザの取得者の激減が予想され、彼らを大きな労働力としている農業団体などが導入反対の姿勢を示していた。

これまでは年収が合計1万8,200ドル以下の場合、給料から天引きされた所得税32.5パーセントが、タックスリターンの際に「居住者」として申請することで、すべて払い戻されていた。

しかし、「バックパッカー税」の導入によりこれがなくなり、収入1ドルごとに32.5パーセントが徴収されることとなる。

全国農業者協会のフィンレー会長は、「我々には作物を育て収穫するため、より多くのバックパッカーが必要だ」と述べ、「収穫量の減少は、食料の値上がりにつながる」と述べた。

会員数が約6万人に上る同協会は、妥協案として課税率を19パーセントに引き下げるよう求めている。これに対し連邦のラストン農相補佐は、近いうちに修正案を発表するとしている。”(出典:JAMS.TV)