経済評論家 須田慎一郎さんの『コロナ後の日本経済』を読了。

インターネット番組「虎ノ門ニュース」などを視聴した折、タブーを恐れず、多方面な分野の知られざる深層に斬れ込まれていく感じから、発売を知らされた著書への期待を抱かされた次第。

第一章 経済恐慌に突入不可避の世界

第二章 深刻化する負のスパイラル

第三章 新冷戦時代の幕開け

第四章 コロナと共存する社会へ

第五章 逆オイルショックの衝撃が銀行を襲う

第六章 現実化する金融恐慌

との章立てのもと、

経済評論家 上念司さんの『誰も書けなかった日本の経済損失』を読了。

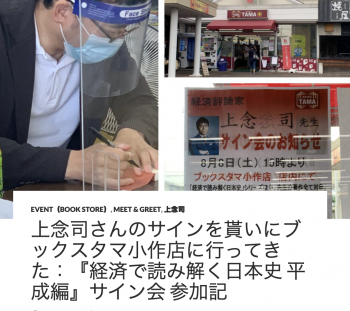

先月(2020年8年)開催されたサイン会の ⬇︎

会場となったブックスタマ小作店でタイトルに興味を持ち、買い求めていた一冊。

本書は、

” 消費増税による国民の損失は、財務省の利益になる。この点で財務省は「利権を持つ人々」の一員と言えるだろう。

そして、極めて残念なことに「利権を持つ人々」は、全体をよくすることに関心はないのだ。

・・中略・・

実は、消費税増税に限らず、日本や世界を悩ますさまざまな損失の原因はここにある。

背景に必ず存在する「利権を持つ人々」が全体の利益を無視して自己の利益を追求することが大問題なのだ。”(p7)

と冒頭の「はじめに」で問題提起がなされ、

先週末、サイン会に参加した

経済評論家上念司さんの『経済で読み解く日本史 <平成時代> 』を読了。

タイトルに「経済」が冠され、全302ページに及ぶボリュームから当初1週間程度の読書期間を想定していたものの、書かれている文章の読み易さから3日間で最終ページまで到達。

読み易さというのは、

” 実は、平成になって変わったのは日本の構造ではなく、日銀の金融政策だったのです。そして、それに追い撃ちをかけたのが大蔵省の総量規制でした。

変わったのは社会の「構造」なのではなくて、経済政策なのです。敢えて言えば経済政策の変更によって経済環境が大きく変わった。

あの時代に生きた人が誰一人「構造」の変化に気付かなかった理由はまさにここにあります。”(p123)

或いは

” 郵政民営化の本当の理由は簡単です。あのまま続けたら郵貯は破綻し多額の国民負担が発生する可能性が高かった。それだけです。”(p135)

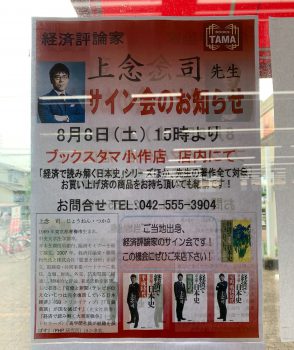

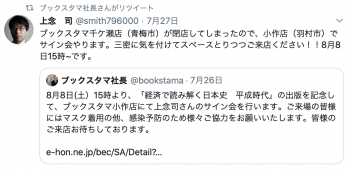

「書店イベントなんて、いつ以来だろう・・」と、経済評論家 上念司さんの

『経済で読み解く日本史 平成編』刊行記念サイン会に参加。

会場は未知なるブックスタマ小作店。

電車に乗り向かう先は、普段出かける時とは逆の西方向で軽く遠足気分 ^^

最寄りのJR小作駅の2つ隣は青梅駅で、小学生の頃、2回ほど同駅で下車して青梅鉄度公園に遠足で訪れた(ような)記憶あり、

このエリアに足を伸ばしたのは、「(おそらく)それ以来じゃ無いかなぁ〜」と。

日ごろなかなか拝めない車窓からの眺めに本の読み進めに、

前回、読み始め記 ⬇︎

をアップロードした加谷珪一さんの『お金は「歴史」で儲けなさい』を移動時間が長ったことから第3章の途中から一挙約150ページを読み進め→読了。

本書は2015年1月に刊行された『お金は「歴史」で儲けなさい』が加筆修正され、2019年11月に出版されたもので

本文にも

” この原稿を書いている2014年11月には “(p187)

という一文もありますが、内容に褪せた感を抱くことなく、原書に目を通したわけではないですが、

大幅な加筆修正なく、本筋は変わらず一部アップデートされたものと推量。

結論として、投資先と企業名まで例示して終わらせてくれたところが、すっきりとした読後感を与えてくれますが、

さまざまな検証から導かれた方向性としては

続きを読む 加谷珪一さんが歴史から紐解く、天才でも強運でもない人が市場でお金を稼ぎ続ける方法:『お金は「歴史」で儲けなさい』読了

経済評論家 上念司さんの五巻シリーズ『経済で読み解く日本史(安土桃山時代)』を読了。

前々日に中間記⬇︎

をアップロードしてから読み進めたのは

第二部 豊臣秀吉の国内政策

第4章 国際情勢を理解していた秀吉の改革

第5章 牙を抜かれた寺社勢力

第三部 豊臣秀吉の対外政策

第6章 キリスト教団の脅威

第7章 「朝鮮出兵」失敗の本質

と、主に豊臣秀吉が織田信長から時代を受け継いだところ。

印象に残ったのは、本シリーズ刊行記念トーク&サイン会↙️で、

経済評論家 上念司さんの五巻シリーズ『経済で読み解く日本史(安土桃山時代)』

を読み始めて

第一部 織田信長と貨幣制度

第1章 信長の本当の業績

第2章 信長の経済政策

第3章 信長 vs 義昭の裏で進行していた貨幣制度の大転換

第二部 豊臣秀吉の国内政策

第4章 国際情勢を理解していた秀吉の改革

第5章 牙を抜かれた寺社勢力

第三部 豊臣秀吉の対外政策

第6章 キリスト教団の脅威

第7章 「朝鮮出兵」失敗の本質

と目次立てされているうちの第一部(〜第3章)を読み終えたので、そこまでのおさらい。

” 中世の寺社勢力は、支那大陸から銅銭を輸入する事実上の「中央銀行」であり、勝手に関所を作って物流を握る「経済マフィア」であり、

ほぼ治外法権に近い荘園と寺内町を運営する「封建領主」でもありました。”(p31/括弧書き省略)

という前巻『経済で読み解く日本史(室町・戦国時代)』の復習から