貿易政策 ④

” 豪韓FTA及び日豪EPAの両協定については、オーストラリアが自動車関税の即時又は3年間での段階的な撤廃を約束した点や、

焦点となっていた牛肉の関税について、韓国が15年間の段階的な撤廃を、日本が現状38.5%の関税について、

セーフガードを設定した上で、冷凍牛肉については15年目に23.5%とすることを、それぞれ約束したことが特筆すべき点であった。

また、前労働党政権が断固として受入を拒絶していたISDS(投資家対国家の紛争解決)条項については、

保守連合はケース・バイ・ケースでその受入の可否を判断するという立場を表明していたが、豪韓FTAでは最終的に同条項が含まれることになった。

その一方で、日豪EPAにおいては、現時点では同条項を含むことはせず、再協議を実施することになった。

韓日中との二国間FTA/EPAの交渉を約束通り妥結したアボット首相は、次なる目標として、2014年11月に訪豪したモディ印首相との間で、インドとのFTA交渉を2016年末までに妥結させることに合意した。

さらに、同年11月にWTO政府調達協定加入に向けて取り組むことを発表するとともに、2015年はTPP交渉、RCEP交渉に積極的に取り組む姿勢を示している。

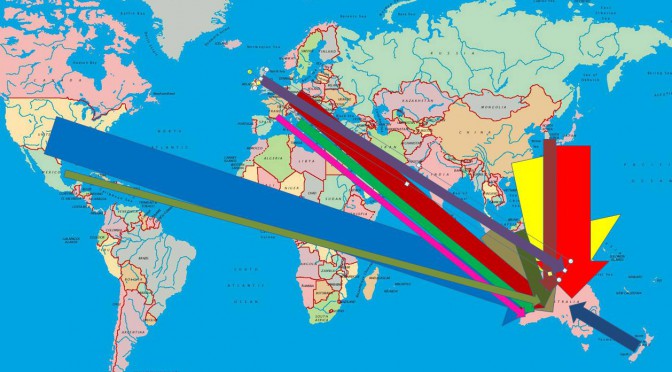

なお、2015年3月現在、新たに発効した韓国とのFTA及び日本とのEPA以外に、

ニュージーランドとの経済緊密化協定(CER)(1983年)、シンガポール(2003年)、タイ、米国(いずれも2005年)、チリ(2009年)、ASEAN(2010年)、マレーシア(2012年)とのFTAがそれぞれ発効している。

また、2014年のG20議長国であったオーストラリアは、成長と雇用を中心テーマに据え、成長を促進する重要な要素として貿易・投資の自由化も議題として取り上げた。

2014年11月にブリスベンで開催されたサミットの成果として、G20全体のGDPを2018年までに追加的に2%引き上げる目標の設定、

公共及び民間のインフラ投資を引き上げるための知識共有に貢献するグローバル・インフラストラクチャー・ハブをシドニーに設置すること、労働力率の男女間格差を2025年までに25%削減させること等の合意に成功した。”(『オーストラリア概要 2015/2016』p29-30)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:貿易政策 ④ →

貿易政策 ③

” 前労働党政権においては、WTO等の多国間の経済枠組みをより多くの利益をもたらすものとして重視し、ドーハ・ラウンドの成功を最優先課題としていた。

また、二国間及び地域でのFTAについては、あくまでWTOを補完するものと位置づけ、

多数国間システムを弱体化させない質の高い、真に自由化された協定を目指すべきとされ、さらにオーストラリア自身も貿易に関する経済改革を推進するとされていた。

しかしながら、現実には、WTOドーハ・ラウンドは停滞し大きな進展が見られず、二国間及び地域でのFTA交渉に注力せざる得ない状況であった。

そうした状況の下、2013年9月に連邦議会選挙が行われ、アボット首相率いる保守連合政権が誕生した。

保守連合は、選挙期間中、労働党政権の下では、ドーハ・ラウンドは停滞し、二国間あるいは地域のFTA交渉も進展せず、輸出支援も不十分であったとし、

FTA交渉の促進、アジアの成長取込のための「経済外交」の推進等を打ち出した。

さらに政権成立後、保守連合政権は、通商交渉の中で、韓国、日本、中国との個別の二国間FTA交渉、TPP(環太平洋パートナーシップ)協定交渉、新サービス貿易協定交渉(TiSA:有志国によるサービス貿易自由化に向けた交渉)を重視する姿勢を示した。

なかでも、韓国、日本、中国との二国間FTA交渉については、アボット首相が全ての交渉を1年以内に妥結すると発表したことは大きな注目を浴びた。

保守連合政権は上記の公約を遵守する形で、韓国とのFTAについては2013年12月に交渉妥結、2014年12月に発効を実現し、

日本との経済連携協定(FTA)についても、2014年4月アボット首相来日の際に大筋合意、同年7月安倍総理訪豪の際に署名、2015年1月に発効をそれぞれ実現した。

さらに、中国とのFTAについても2014年11月の習近平中国国家主席訪豪の際に、交渉の妥結が発表されるに至った(ただし、2015年3月現在、豪中FTAの署名・発効の見通しは立っていない)。”(『オーストラリア概要 2015/2016』p29)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:貿易政策 ③ →

貿易政策 ②

” 比較的高水準だった「乗用車および同部品」並びに「繊維・衣類・履物」の関税についても、

前者については2010年から10%から5%に引き下げられ、後者については2015年中に5%以下に引き下げられる予定である。

ただし、オーストラリアはアンチダンピング、補助金相殺関税等の一時的な保護措置を多用する傾向を再び強めており、新規措置発動件数が増加傾向にある。

なお、オーストラリアの対外経済関係において、歴史的に日本が圧倒的なウェイトを占めていたが、

近年は対中経済関係が急速に進展しており、07/08年度には輸出入総額で中国が日本を抜いてオーストラリアにとって最大の貿易相手国となった。”(出典:『オーストラリア概要 2015/2016』p29)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:貿易政策 ② →

貿易政策 ①

“オーストラリアは、過去には、国内産業保護の目的から製造業を中心にかなり高い水準の保護を貿易政策として行っていた。

しかし、近年は自主的な自由化の推進こそがオーストラリア経済にとって望ましいとの立場を強め、保護水準の相当な引き下げを実施してきている。

オーストラリアの加重平均関税率は、1980年代後半には10%を超え、米国・EU・日本に比べ著しく高かったが、

2015年中には品目ベースで99%以上の物品の関税は5%以下となり加重平均間税率も2.6%まで低下する低下する予定である。”(出典『オーストラリア概要 2015/2016』p29)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:貿易政策 ① →

市場の特殊性(2つのパラドックス)②

” 第2のパラドックスは、高水準の失業に代表される経済不況にありながら、インフレに悩まされてきたという事実である。

周知の通り、インフレとは好況期の経済加熱により、需要の増加に生徒が追いつかず物価が上昇することである。

オーストラリアの状況はこれとは異なり、不況のなかで消費需要が低迷しているにも拘らず、賃金上昇に支えられて物価が騰貴してきたのであり、今日多くの先進国が直面している状況である。

こうした状況のもとで、オーストラリアの経済戦略として、短期的戦略と長期的戦略とを分けて考える必要がある。

つまり、短期的な戦略としては、いわゆる比較生産費説に従って、資源賦存状況から判断して第1次産品の輸出を振興する戦略である。

この場合の問題点としては、対外的には、主要輸入国が種々の輸入制限的措置を課していること、

さらにGATTにおいて輸出補助金の削減が合意されたとは言え、EUや米国などの競合的輸出国が依然として形を変えた輸出補助金を維持しているため、第1次産品の交易条件(相対価格)が低迷していることである。

WTO交渉の過程で、この点は徐々に改善されていくことが期待されるが、完全に実現するまでには時間を要するであろう。

また国内的には、一次産業中心では失業を吸収しがたいという雇用対策の面での問題がある。

長期的戦略としては、輸入代替的工業代替化を図っていくことである。

しかし、現実的にはこうした比較優位部門としての第1次産品輸出促進戦略か輸入代替的工業化かという両極端の二者択一の問題ではなく(いわゆる産業間貿易または垂直分業の推進ではなく)、

各産業部門をある程度は維持しつつ、経済構造に伸縮性を持たせた上で、各々の産業部門内で比較的競争力のある分野にシフトしていくという戦略、いわゆる産業内貿易(または水平分業)を推進して行くことが課題となろう。

オーストラリアは日本以上に貿易依存度の高い国であり、国際市場とのかかわりなしには経済政策を論じることができない。

その点で、上記の経済戦略は、WTOの新ラウンド合意が難航し、FTAが乱立する中で、オーストラリアの持続的発展のための国際化対応の戦略に他ならない。 “(出典『オーストラリア入門 第2版』p281-282)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:市場の特殊性(2つのパラドックス)② →

市場の特殊性(2つのパラドックス)①

” オーストラリアは2つのパラドックスに直面している。その第1は、人口希少国でありながら、失業を抱えているというパラドックスである。

これは次のように説明される。通常、一国が工業部門を持続させるには最低5,000万人の人口が必要と言われる。

オーストラリアはわずか2,000万人弱の人口(註:2015年2月現在の人口約2,400万人)しかもたない。

工業生産には「規模の経済性」が重視される。この程度の人口規模では、国内生産物に対する十分な有効需要が存在せず、国内生産を拡大すればすぐ過剰となる。

さらに地理的に孤立しているため、近隣に工業製品の輸入国を持たない。

逆にオーストラリアの近隣には、ASEAN諸国や東アジアなどの急速に工業化を進めている地域が立地していることから、

国内市場が 小さいことが工業部門の発展を阻害しているといえる。

しかし他方で、オーストラリアは失業問題を抱えている。

周知の通り、工業部門は第1次産業部門などに比べて労働吸収力あるいは雇用創出力が大きいが、

現在のオーストラリアの産業構造はサービス業を中心とする第3次産業が国内総生産の70%を占め、ついで第1次産業が大きな比重を占めている。

労働吸収力の大きな工業部門が人口不足のために育たないが故に労働雇用が少なく、その過小な人口をも雇用しきれずに失業を抱えているのである。”(出典『オーストラリア入門 第2版』p280-281)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:市場の特殊性(2つのパラドックス)① →

先週は昨年12月以来で、神田昌典さんのライブコンサルティングに参加.-

12月の模様 << 2015年12月15日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、すぐそこの驚愕の未来 & 破壊される会社の概念:実践アカデミー・ライブコンサルティング受講記

12月の模様 << 2015年12月15日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、すぐそこの驚愕の未来 & 破壊される会社の概念:実践アカデミー・ライブコンサルティング受講記

神田昌典さん主催の経営者向けのTHE 実践会又は実践アカデミー入学者へ特典として供されているプログラムで

事前に提出された参加者の質問に、その場で神田さんがコンサルティングを行っていくもので、今回は4名(4問)。

続きを読む 神田昌典さんに学ぶ、ビジネスを生み出すために必要な「体験」と「隙間」:ライブコンサルティング受講記(2016年2月) →

不動産市場動向 ⑦

” オフィス市場動向(4)パース

2012年以降の西オーストラリア州の経済市場の低迷は、パースCBDのオフィス市場に多いに影響している。

2013年から上昇し始めた空室率は2014年には14%を超え、2015年に完成予定のビルも多数あるため、2016年には18%程度まで達すると見られている。

平均賃料は今後もどのグレードも下降が続き、インセンティブはBグレードを中心に今後40%を越えると見られている。”(『オーストラリア概要』p137)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:不動産市場動向 ⑦ →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる