・・そして連日で、

天王洲のamana square へ。

前夜、amana squareを後にしたのは22:40頃で、朝、この場所に戻ってきたのは9:00過ぎ☀️

陽気も感じられウォーターフロントの一角に踏み込んで感じが心地良かったですが、

今回の落合陽一さんのお相手は・・

続きを読む 落合陽一「質量への憧憬」展 トークイベント「今、写真メディアから感じる“エモさ”や“質感”を再発見する」参加記

・・そして連日で、

天王洲のamana square へ。

前夜、amana squareを後にしたのは22:40頃で、朝、この場所に戻ってきたのは9:00過ぎ☀️

陽気も感じられウォーターフロントの一角に踏み込んで感じが心地良かったですが、

今回の落合陽一さんのお相手は・・

続きを読む 落合陽一「質量への憧憬」展 トークイベント「今、写真メディアから感じる“エモさ”や“質感”を再発見する」参加記

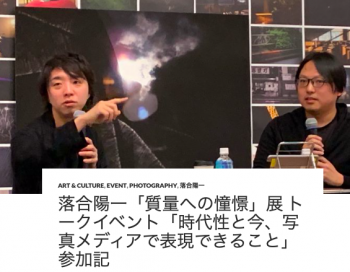

先週に続いて、落合陽一さんの個展(今回の表現では写真展)「質量への憧憬」に合わせて開催されたトークショーに参加。

前回👇が終わった直後、

「次の(=今回)って売り出し何時かな?」と検索すれば・・

「売り切れ」という完全なる出遅れながら、翌朝の(恐らく追加募集で)挽回して得られた参加機会。

毎週の如く顔合わせされているということで、のっけからリラックスしたアットホームな雰囲気で展開。

序盤はビジネスパーソンに一般的にアートが欠落しているということへの考察(ロジカルに考え過ぎている、見る力、感じる力の欠乏)に、

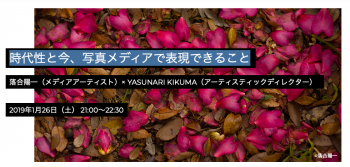

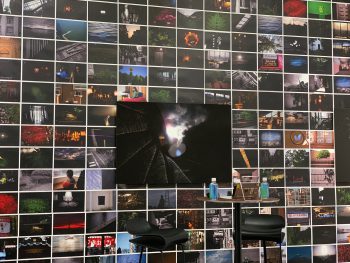

メディアアーティスト 落合陽一さんが、毎日300枚撮られているとの写真中心に開かれている個展「質量への憧憬」

に合わせて開催された

アーティスティック・ディレクターYASUNARI KIKUMAさんを迎えてのトークショー「時代性と今、写真メディアで表現できること」に参加。

イベント告知のタイミングを上手く捉えての参加でしたが、冒頭、落合陽一さんがYASUNARI KIKUMAさんをゲストに迎えたのは

落合陽一さんの『日本進化論』を読了。

” いまやグローバルな組織や先進的な国家では、社会問題を解決するにあたって、まず最初に「テクノロジーをいかに活用するか」を考えるのが当たり前になっています。

場合によっては、人にテクノロジーをよりそわせるのではなく、テクノロジーに人を合わせるような解決策もとられています。

しかし、日本ではそうした発想がなかなか浸透せず、その結果、技術的にも実績的にも世界から遅れをとっているように思います。”(p17)

という前段を受け、

序章 テクノロジーと日本の課題を探る

第1章 「働く」ことへの価値観を変えよう

第2章 超高齢社会をテクノロジーで解決する

第3章 孤立化した子育てから脱却するために

第4章 今の教育は、生きていくために大事なことを教えているか?

第5章 本当に日本の財源は足りないのか

第6章 人生100年時代の「スポーツ」の役割とは?

という章立てのもと、

落合陽一さんの他、各分野の専門家の登場に発言が引用され、日本が直面している課題の処方箋について論じられています。

例えば、序盤の落合陽一さんと小泉進次郎衆議院議員の対談では

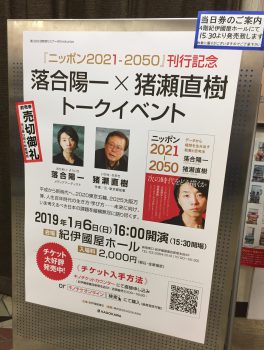

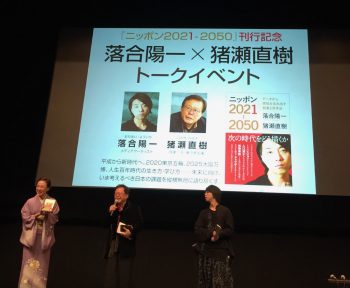

メディアーティスト 落合陽一さんと、元東京都知事で作家 猪瀬直樹さん登壇のトークイベントに参加。

お二人の共著『ニッポン 2021-2050』刊行記念として開催されたもの。

落合陽一さんの著書は 👇など、

これまで2冊読んでいて、本の中で語られる近未来について知的好奇心を刺激され、講演情報も時折キャッチしていたものの、

気づいた時には既に「満席」といったことが繰り返され、年末、本イベントの情報に触れ、即座に申し込んでいたもの。

因みに猪瀬直樹さんは2012年4月に開催されたジャーナリスト 津田大介さんとの「ソーシャルメディアは世の中を変えるのか?」以来。

その時(東京都副知事時代)と若干印象が柔和に感じられたのは、その間のいろいろと、年末ご結婚された影響もあったように。

トークイベントにしては珍しく冒頭挨拶+フォトセッションが設けられ、そこからセッティングが行われて開演。

お二人のお話しで印象に残った発言を以下に抜き出すと・・

続きを読む 落合陽一さんと猪瀬直樹さんが振り返った「平成」と、向き合う2021年以降の世界:『ニッポン2021-2050』刊行記念 落合陽一×猪瀬直樹トークイベント 参加記

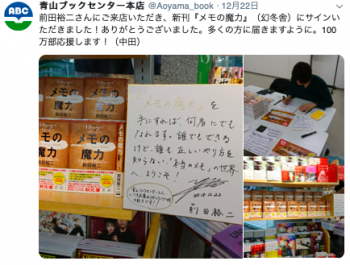

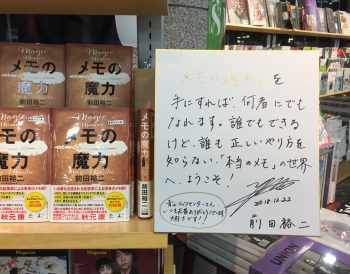

SHOWROOM株式会社代表取締役社長 前田裕二さんの『メモの魔力』を読了。

20:00過ぎ、一日のタスクを終え漫然とTwitter検索していた最中に、本書及びサイン本情報に触れ、

前田裕二さんのことは、(2018)年初の神田昌典先生の2022講演会👇の中で

お名前が上がっていたことを記憶していた程度ながら

(じっとしているべきではないといった)突き動かされるものを感じ、

閉店間際の青山ブックセンター本店に駆け込んて入手していたもの。

結論から書くと、直感(に突き動かされたの)は大正解で、タイトルだけ読むと、メモの書き方に関するハウツー本と思いきや

然に非ず!まず、序章で

本は何となく「買った順番に読もうかな」という頭があるもののこのところは立て続けに、

近未来、時代に合う考え方という内容の本を購入順を差し置いて手に取り、

今、現在、自分自身の興味関心の向かっている先を客観視出来たようなところもあり。

本の書き手、専門は異なれども、書かれてあったことに共通点を見出せ、例えば三者ともベーシックインカムについて取り上げ、