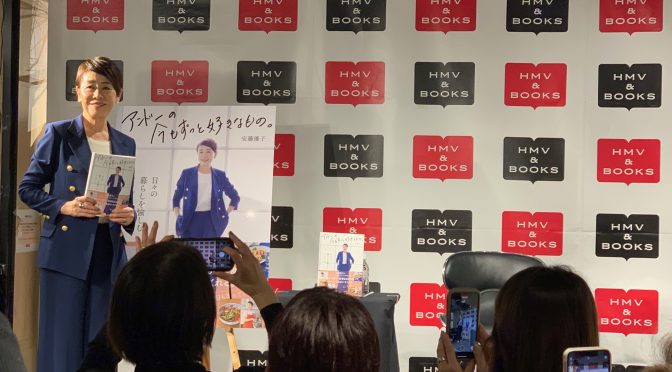

今週末(2025/4/19-20)は予定がオープンであったところ土曜日の朝、「これまだ受付けてるいるのかぁ」と岸田奈美さんの登壇から気になっていた

岸田奈美さん×奥野克巳さん×吉田尚記さん トークイベント――「何も持ってないけど、家族みんなで幸せに生きてます。」と題されていたイベントに急遽参加。

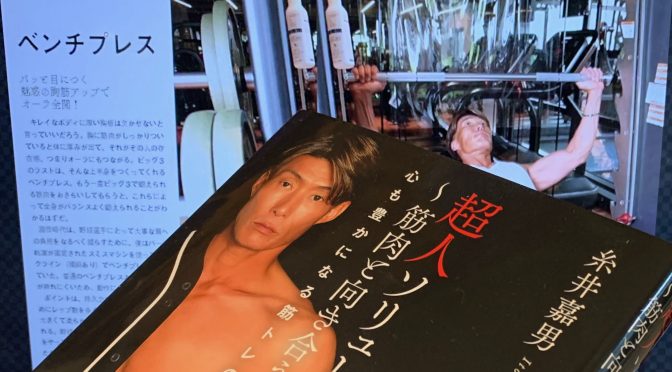

参加に傾いたのは同じく登壇される文化人類学者奥野克巳教授の著書 ↓

を6年前(2019年1月)に読んでいたことも後押し。

定刻を迎えニッポン放送アナウンサー吉田尚記さんが登壇、イベントの主役である奥野克巳教授が体調不良ながら今向かっており来るとすれば40分後くらいになると意表を突かれるスタート。

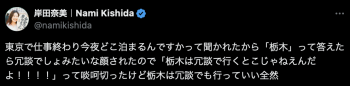

そこから到着済みの岸田奈美さんが呼び込まれ、案の定?! 会場のブックファースト新宿店を目指した際、迷ったとのお話しに、

数日東京でお仕事されるとのことで宿を探したもののどこも高額で栃木で宿を工面したという岸田奈美さんらしい入りから次第に本編へ ^^

語られた内容に関しては後日記事になるそうで、そちらに譲りたく思いますが、

続きを読む 岸田奈美さん × 奥野克巳さん × 吉田尚記さん トークイベント「何も持ってないけど、家族みんなで幸せに生きてます。」参加記