月次で開催されている新党大地主催の勉強会 東京大地塾に参加。

会場は二ヶ月ぶりの衆議院第2議員会館 1階 多目的会議室

会場は二ヶ月ぶりの衆議院第2議員会館 1階 多目的会議室

今月(2018年8月)のテーマは「日露関係の展望について」。

冒頭、鈴木宗男新党大地代表や佐藤優先生から9月に開催される自民党総裁選に関する話題(主に石破茂候補が掲げる方針)や

佐藤優先生から朝鮮半島情勢に関してドナルド・トランプ大統領が、本気で米朝首脳会談に動いている状況に触れ、

韓国を防衛線の外側に置く動きが見据えられたものだと、その場合、38度線を越えて中国の影響が強まると、

アメリカの朝鮮半島での武力行使が無くなってきているとの見立てに、日本の安全保障の見直しが迫られる事態と触れられていました。

そこから本題に移行、

続きを読む 鈴木宗男、佐藤優両先生登壇の勉強会で、日露関係から浮き彫りとなった日本外交の現状に、GAFAによる富の支配構造に・・ さまざま考えさせられてきた:「東京大地塾」参加記 ⑲ →

関谷祐選手 FFAカップ 2得点で番狂わせの主役に

” MF本田圭佑のメルボルン・ビクトリー加入で沸くオーストラリアで、“もう一人の日本人選手”がスポットライトを奪った。

21日の国内カップ戦FFAカップ・ベスト16で1部メルボルン・ビクトリーと2部APIAライカールト・タイガースが対戦。

APIA所属のFW関谷祐が2ゴールを挙げる活躍で3-2の勝利に貢献し、現地メディアは「ホンダは不在だったが、他の日本人選手がショーのスポットライトを奪った」と報じている。

注目の本田はベンチ外でオーストラリアデビューはお預けとなったが、この一戦では“もう一人の日本人選手”がスタメンに名を連ねた。それが湘南ベルマーレユース出身で、2016年からAPIAでプレーする関谷だ。

2部リーグにあたるナショナル・プレミアリーグ・ニューサウスウェールズのAPIAで今季20試合10得点を記録する25歳は、前半9分にいきなり魅せた。

ドリブル突破で右サイドを駆け上がってペナルティーエリア内に侵入すると、相手マーカーの寄せが甘いと見るや右足を一閃。

対角線上に放ったグラウンダーのシュートは、GKの手の先をすり抜けると左ポストをかすめてゴールに吸い込まれた。

大会公式ツイッターは「ワォォ! APIAライカールトが先制!」と動画付きで速報。衛星放送「FOXスポーツ」のサッカー専門ツイッターも「会心の一撃! セキヤがAリーグ王者を打ち砕く」とセンセーショナルに伝えた。

「セキヤがFFAカップで主役になる」

関谷は後半2分にこの日2点目もマーク。その後、APIAは同点に追いつかれたが、後半35分にセットプレーから決勝ゴールを奪い、3-2でベスト8進出の大金星を挙げた。

オーストラリアメディアの「Bega District News」は、「セキヤがFFAカップで主役になる」と特集。

「ホンダは不在だったが、他の日本人選手がショーのスポットライトを奪った。タスク・セキヤは準々決勝進出を懸けたスリリングな打ち合いで、前後半にゴールを決めた」と称えた。

また、記事では関谷がサッカーをする傍ら、シドニー・オペラハウスでアルバイトを行っていることも紹介している。

“日本人対決”実現とはならなかったが、日本人選手「Tasuku Sekiya」の名がオーストラリアの人々の記憶に刻まれるゲームとなった。”(出典:Foootball ZONE web)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル & ビジネス研究所:関谷祐選手 FFAカップ 2得点で番狂わせの主役に →

J-WAVEを日中のBGMとしている日々に「!」となった曲紹介の第54弾.-

最初は、気だるい感じからキャッチーなサビが印象的な

Cosmo Pyke – Chronic Sunshine

Cosmo Pykeのナンバー

中途からレゲエ調になるなど緩急ついてますが、ギターサウンドの音色心地良く、センスを感じます。

続いては、イントロでのギターサウンドが印象的な

続きを読む J-WAVEな日々に魅了された曲紹介 PART 54 〜 Cosmo Pyke, THE INTERNET & 一十三十一 →

マルコム・ターンブル首相、自由党党首戦を制す

” ターンブル豪首相は21日、自由党党首選で勝利した。内閣の支持率低下に失望した同党議員から党首交代を求める声が挙がっていた。

同党議員による党首選でターンブル首相が48票、ダットン内相が35票を獲得した、とスカイ・ニュースが伝えた。

ただ、首相の立場は弱まり、政府内で亀裂が拡大しており、再び退陣を迫られる可能性が高い。ダットン内相は党首選の後、閣僚を辞任したとスカイは伝えた。

フリンダース大学のハイドン・マニング教授(政治・公共政策学)はターンブル首相の退陣シナリオが鮮明になってきたと述べ、

「これは古典的な二部構成で、第一幕は辛くも失敗するが、第二幕で成功する舞台設定だ」と指摘した。

ターンブル首相(63)は2016年の総選挙では僅差で自由党・保守党連立政権を維持できたものの、それ以来、政策のけん引力や政治的求心力の確保に苦戦してきた。

政府はその後、世論調査では最大野党の労働党に支持率で後れを取っており、5月までに選挙が予定される中、ターンブル首相の指導力を巡り不穏な空気が広がっている。

ここ1週間は、主要なエネルギー政策を巡って複数の若手議員が反対票を投じる構えを見せ、政府に石炭産業の支援強化とパリ協定の温室効果ガス排出量目標の断念を要求するなど、首相の求心力は低下していた。”(出典:Bloomberg)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル & ビジネス研究所:マルコム・ターンブル首相、自由党党首戦を制す →

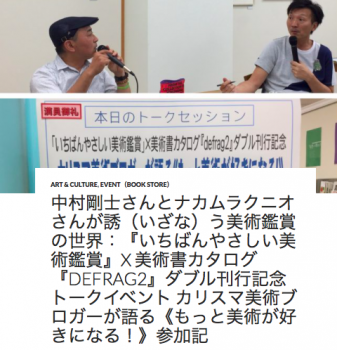

先日開催されたトークイベント↓の

<< 2018年8月18日投稿:画像は記事にリンク >> 中村剛士さんとナカムラクニオさんが誘(いざな)う美術鑑賞の世界:『いちばんやさしい美術鑑賞』X 美術書カタログ『DEFRAG2』ダブル刊行記念トークイベント カリスマ美術ブロガーが語る《もっと美術が好きになる!》参加記

<< 2018年8月18日投稿:画像は記事にリンク >> 中村剛士さんとナカムラクニオさんが誘(いざな)う美術鑑賞の世界:『いちばんやさしい美術鑑賞』X 美術書カタログ『DEFRAG2』ダブル刊行記念トークイベント カリスマ美術ブロガーが語る《もっと美術が好きになる!》参加記

(イベント)対象書籍『いちばんやさしい美術鑑賞』を読み始め、

全15章(別途、はじめに、あとがき等)あるうちの第5章まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

十五点の作品から学ぶ素人向け指南書

” 本書は、「展覧会に出かけて絵をどのように観たらよいのででしょう?」という多くの方が抱える問題の解決の小さな手助けとなることを目指し執筆した「美術鑑賞超入門書」です。

・・中略・・

本書は展覧会鑑賞の一ファンが、ふだん展覧会会場で実践している見方を紹介する、いわゆる素人による素人のための指南書です。”(p 008)

と、本を開いたところの「はじめに」で定義され、 例えば

続きを読む 美術blog「青い日記帳」主宰 アートブロガーTakさんに学ぶ、西洋美術と日本美術の愉しむための超入門書:『いちばんやさしい美術鑑賞』読み始め →

アスリートの怪我治療に注目されるカンガルーの腱

” 負傷したスポーツ選手の治療に、カンガルーが一役買う日も遠くないようだ。

負傷からの迅速な回復にカンガルーが鍵となる可能性があるようで、ある研究結果によると、

近い将来、カンガルーの腱が負傷した膝や肩の治療に使用されることになるという。

人間の6倍の強さがあるとされるカンガルーのしっぽと足の腱を、

食用の肉処理場から得て行われるこのシドニー大学の研究には、3年間で2,400万豪ドル(約20億円)という巨額が投資される。

整形外科医のニック・ハートネル氏は「カンガルーの腱は人間のものと組織は似ていますが、持続力もあり優れた機能を持っているんです」と説明する。

研究者たちは膝の結合組織やじん帯の損傷などの治療に適用できるのではないかと考えているようだ・”(出典:ナリナリドットコム)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル & ビジネス研究所:アスリートの怪我治療に注目されるカンガルーの腱 →

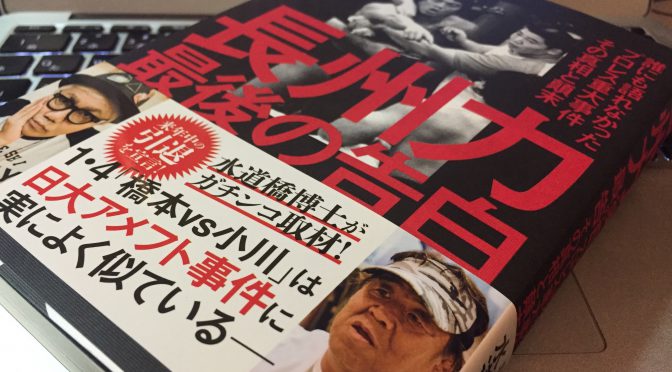

先週末、中間記↓をアップロードしていた

<< 2018年8月19日投稿:画像は記事にリンク >> 水道橋博士が切り込んだ長州力、そしてプロレス重大事件の深層:『長州力 最後の告白』中間記

<< 2018年8月19日投稿:画像は記事にリンク >> 水道橋博士が切り込んだ長州力、そしてプロレス重大事件の深層:『長州力 最後の告白』中間記

水道橋博士の『長州力 最後の告白』を読了.-

約280ページに及ぶ厚さと読了後の数々の付箋と・・

約280ページに及ぶ厚さと読了後の数々の付箋と・・

本を読み始める前は、本の厚みに相応の労力を覚悟していたものの、

書かれてあることへの興味と、文字も比較的大きめに書かれていたこともあり、ペース良く読了に至りました。

格闘技ブームの陰と光

本の後半(第5章〜)に書かれてあったことは、一旦、長州力さんがリングシューズを脱ぐ決意をし、現役生活にピリオドを打った背景であったり、

続きを読む 水道橋博士が切り込んだ長州力、そしてプロレス重大事件の深層:『長州力 最後の告白』読了 →

非正規社員に有給休暇で物議

” オーストラリア連邦裁判所が、炭鉱で定期的に働くカジュアル労働者(非正規社員)への有給休暇の付与をめぐる裁判で、労働者の有休取得権利を認める判決を下した。

今回の判決を受け、カジュアル労働者を多く雇用する企業からは今後の責任や事業の先行きを不安視する声が上がっており、

オーストラリア産業グループ(AIG)は判決を覆すため、連邦政府に職場関連法の改定を求めた。17日付オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューが報じた。

同裁判は、炭鉱で運転士として働いていたカジュアル労働者のピーター・スキーン氏に有給休暇を与えるべきとして、建設・林野・海運・鉱山・エネルギー労組(CFMEU)が人材派遣会社ワークパックを訴えていたもの。

連邦裁判所は、スキーン氏が日常的に定時で働いていたことを考慮し、ワークパックに対して有給休暇の未払い金2万1,000豪ドル(約169万円)と利息6,700豪ドルの支払いを命じた。

CFMEUのマハー全国書記長は、ほとんどの炭鉱で多くのカジュアル労働者が雇用されているが、「カジュアル」とは名ばかりで、正社員と同様の仕事を同じ勤務時間でこなしていると説明。

今回の判決は、こうした「常在のカジュアル労働者」の雇用形態に終わりを告げるものだと満足感を示した。

一方、採用・コンサルティングサービス協会(RCSA)のキャメロン代表は、「カジュアル労働者は正社員に代わって臨時の仕事を得られるという利点があり、

有給休暇の権利まで得られれば、2重で利益を得ることになる」と指摘。

AIGのウィロックス代表も、「業界の慣行と相反する判決」と述べ、政府に対し、フェアワーク法を改定してカジュアル労働者の定義を明確にするよう求めた。”(出典:NNA ASIA)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル & ビジネス研究所:非正規社員に有給休暇で物議 →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる