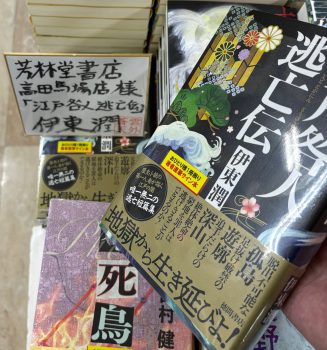

サイン本入荷情報に反応し、

入手していた著書。

本書は、

島脱け

夢でありんす

放召人討ち

の3話を収録。

「島脱け」は、一代限りの武家奉公人が主人に見込まれ行った闇仕事から

” 政恒が語るところによると、安永六年(一七七七)田沼意次に連なる勘定奉行の石谷清昌は、江戸市中に流入した無宿者の処置に困っていた。そこで片っ端から無宿人を捕らえて佐渡に送り込む計画をぶち上げた。”(p11)

激務を課される佐渡送りの憂き目に遭い、繰り広げられる決死の脱出劇。

「夢でありんす」は、

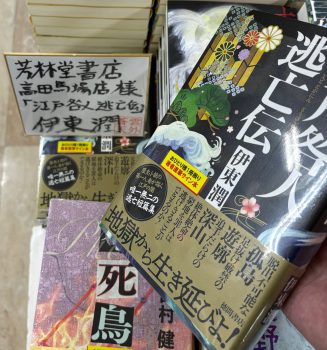

サイン本入荷情報に反応し、

入手していた著書。

本書は、

島脱け

夢でありんす

放召人討ち

の3話を収録。

「島脱け」は、一代限りの武家奉公人が主人に見込まれ行った闇仕事から

” 政恒が語るところによると、安永六年(一七七七)田沼意次に連なる勘定奉行の石谷清昌は、江戸市中に流入した無宿者の処置に困っていた。そこで片っ端から無宿人を捕らえて佐渡に送り込む計画をぶち上げた。”(p11)

激務を課される佐渡送りの憂き目に遭い、繰り広げられる決死の脱出劇。

「夢でありんす」は、

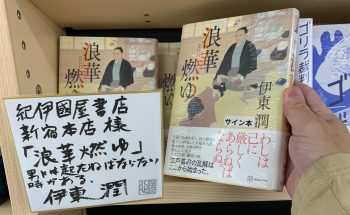

通算九作目となった伊東潤さんの著書、本作も照準を合わせていたサイン本

入手機会を捉えて購入。

ということで著者(&タイトル)買いで、内容については承知していませんでしたが、本作の主人公は江戸時代を生きた大塩平八郎。

” 人が集まる場所は、犯罪も多くなる。それを取り締まるのが東西町奉行所、すなわち大塩平八郎たちの仕事場だった。”(p10)

大坂を舞台に、

” この大塩平八郎、この世から悪を取り除くことに命をかける所存!」”(p61)

と与力の職に就き使命に生きた大塩平八郎が、後世を想い陽明学の塾を興し人材育成にも傾注しながらも、

” 「このままでは民は飢え死にし、各地で一揆が起こる。そうなれば公儀とて無事では済まぬ」”(p265)

足元で蔓延した惨状に思いを決し立ち上がり、迎えいく最期がクライマックスとして力強く描かれています。

大塩平八郎の名は日本史の講義を通じ脳裏に刻まれていたものの「大塩平八郎の乱」程度の知識にとどまっていましたが、

生きざまを貫くため潔白の最愛の人と袂を分つなどブレず貫かれていった姿勢が見事。

立ち向かった巨悪が権力と結びついていたため、存命中〜没後即思いが成就されることには至らずも流れを形成し、後世の判断に委ねられた部分では、これからも語り継がれる偉人であったものと人物データが更新され、その部分、読中惹き込まれ十二分な読後感を得られました。

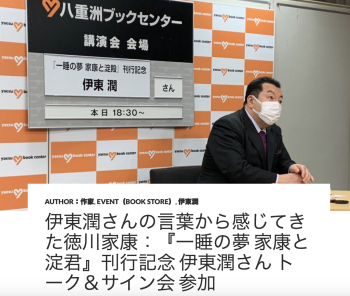

作家 伊東潤さんの『家康と淀殿 一睡の夢』を読了。

年初(2023/1/10)開催された ↓

本書刊行記念トーク&サイン会で入手していた著書。

満を持して手に取った本書の概要は

” 政治の中心が徳川家に移行したとはいえ、豊臣家中には淀殿(茶々)をはじめとして、復権を図ろうと、虎視眈々と時を待っている者が多くいる。

それを抑えていくためにも、家康は自らが権限を放さず、また長命を保っていかねばならないと思っていた。”(p111-112)

というご時世下、

今週(2023/1/10)は、八重洲ブックセンターで開催された

『一睡の夢 家康と淀君』刊行記念 伊東潤さん トーク&サイン会 に参加。

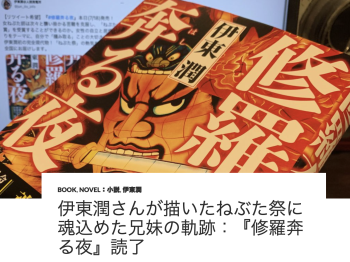

伊東潤さんの書籍は、直近では昨年(2022年)夏に ↓

『修羅奔る夜』を読んだところまでで、これまで計7冊。

1冊目の ↓

『覇王の神殿 日本を造った男・蘇我馬子』を手に取った時期が感染症拡大の最中で、冊数を重ねる過程で「あれば行きたい」と思っていた伊東潤さん登壇イベントに初参加。

当日の展開から時間のやり繰りが効かず、無念ながら出だし15分ほど遅れましたが・・

続きを読む 伊東潤さんの言葉から感じてきた徳川家康:『一睡の夢 家康と淀君』刊行記念 伊東潤さん トーク&サイン会 参加

先週、上巻の読了記↓

をアップロードした作家 伊東潤さんの『威風堂々(下)ー 明治佐賀風雲録』を読了。

下巻を読んで強く感じたことは