ビショップ外相、カンタス航空の台湾表記を巡って中国を批判

” オーストラリアのビショップ外相は5日、中国が豪カンタス航空(QAN.AX)に対し、ウェブサイトで台湾を中国の領土として表記するよう圧力を掛けたと批判した。

カンタスは4日、台湾、香港、マカオが中国から独立した国の一部であることを示唆する表記をウェブサイトやその他資料から削除するよう求めた中国政府の要請に応じることを決定したと明らかにした。

豪政府は台湾を「国」として認知していないが、ビショップ外相は電子メールで発表した声明で、企業の事業運営は政治的な圧力を受けるべきでないと指摘。

「カンタス航空が自社ウェブサイトをどのように構成するかは同社が判断すべきことだ」との見方を示した。”(出典:REUTERS)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:ジュリー・ビショップ外相、カンタス航空の台湾表記を巡って中国を批判 →

物議を醸した「天才!志村どうぶつ園」のロットネスト島取材

” 女子フィギュアスケートでソチ五輪へ出場し、現在はタレントに転身した村上佳菜子だが、4月7日に放送されていた「天才!志村どうぶつ園」(日本テレビ系)の海外ロケをめぐって、

ロケ地から非難の声があがっていることを、発売中の「週刊新潮」(新潮社)が報じている。

村上といえば、現在1か月に10本以上のバラエティー番組に出演。まるで芸人並みのリアクションで、オファーが途切れる事はなく、トーク番組「メレンゲの気持ち」(日本テレビ系)では久本雅美らとMCを務めている。

「これまで何人もの元フィギュア選手がタレント転身を図ったが、村上ほど体を張ったり、バカになったりできなかった。村上は“リミッター”を外してタレント業に挑んでいるので成功できたのでは」(テレビ局関係者)

同誌によると、「志村どうぶつ園」で村上は、オーストラリア・ロットネスト島で、クオッカという有袋類を探すロケを行った。

現地の観光業者によると、同島には1日7便のフェリーが運航され、年間50万人の観光客が訪れ、島内には観光用のバスが巡回しているのだとか。

しかし、同番組では同島をまるで秘境のように紹介。おまけに、巡回しているバスの存在に触れず、村上が自転車で島内のあちこちを走り回り、

ようやくクオッカを発見したというが、もともとクオッカは島内のいたるところに生息しているという。

そのため、業者からは「観光に適さない場所のように放送されては、商売あがったり」と、非難の声があがっているというのだ。

「過剰演出はテレビのお得意のところだが、ネット上で批判を浴びると、まるで起用されていたタレントまで“戦犯”のような扱いを受けてしまう」(芸能記者)村上からすれば、とんだとばっちりだったようだ。”(出典:リアルライブ)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:物議を醸した「天才!志村どうぶつ園」のロットネスト島取材 →

ブランビーズ、7トライ奪取でサンウルブズを下す

” スーパーラグビー(Super Rugby 2018)は3日、第16節が行われ、サンウルブズ(Sunwolves)は31-41でブランビーズ(Brumbies)に敗れた。サンウルブズは13試合を戦って11敗目を喫している。

ブランビーズの主将クリスチャン・レアリファノ(Christian Lealiifano)は「この試合では自分たちのラグビーのレベルを上げることを目指していて、それができた部分もあったと思う。

サンウルブズはとにかく粘り強い、非常に良いチームで、なかなか引き離せなかった。チームにとっては良い試練になった」と話した。

アイルランドとのテストマッチに向けて、オーストラリア代表のマイケル・チェイカ(Michael Cheika)ヘッドコーチ(HC)からデビッド・ポーコック(David Pocock)、スコット・シオ(Scott Sio)、アーラン・アラアラトア(Allan Alaalatoa)の3人を温存するよう要請を受けていたブランビーズだったが、サンウルブズ戦ではそろって起用した。3人は後半の途中にけがなくベンチへ下がり、そのまま遅い便でテストマッチの行われるブリスベンに飛んだ。

7トライを決めてボーナスポイントを獲得したブランビーズは、勝ち点を25に伸ばし、オーストラリアカンファレンス首位のNSWワラタス(NSW Waratahs、オーストラリア)を勝ち点10差で追う3位につけている。”(出典:AFPBB News)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:ブランビーズ、7トライ奪取でサンウルブズを下す →

A.T. カーニー 2018年グローバル都市調査 ②(グローバル都市展望)

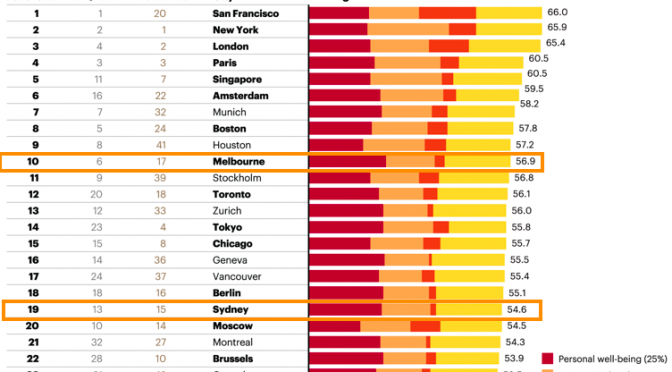

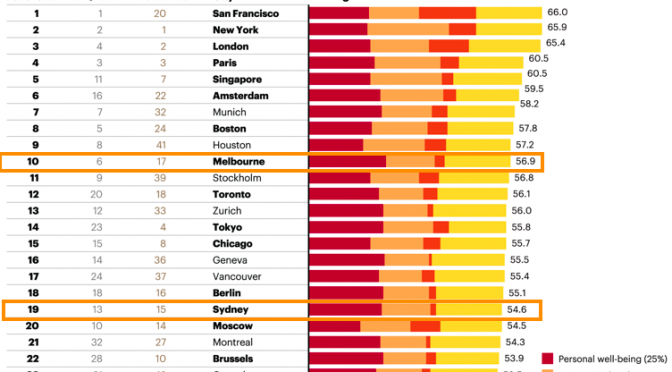

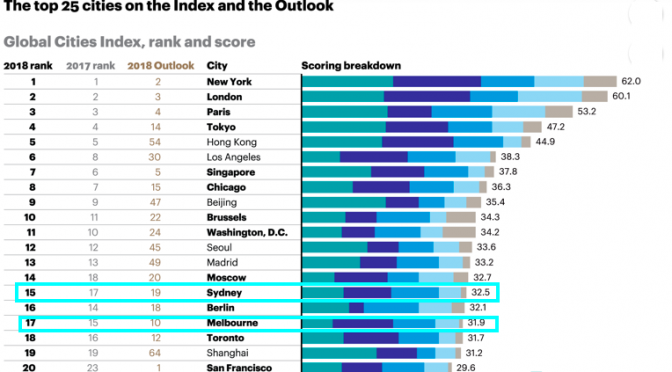

” グローバル都市展望は、「個人の幸福度」「経済」「イノベーション」「ガバナンス」の4つの観点、13の評価基準を基に、既に地位を確立した都市に対抗しうる都市を特定している。

グローバル都市展望では、サンフランシスコが4年連続で首位の座を守った。シリコンバレーの高成長企業がけん引役になっているサンフランシスコは、引き続き、「イノベーション」面で優れている。

A.T. カーニーのパートナーで、グローバル・ビジネス・ポリシー・カウンシルのマネージングディレクターを務めるエリック・ピーターソンは次のように述べている。

「勢いがある都市には、イノベーションと発展に対する強いコミットメントを伴うエコシステムがある。

これまで以上に、都市は成長を推進する投資を引き付けることが重要になっている。本調査で上位に入った都市は、そのために何をすべきかを理解している」。

・・中略・・

◾調査概要

2018年グローバル都市調査は、世界135都市を対象とし、次の2つの調査から構成される。

・グローバル都市指標(Global Cities Index):2008年に開始。「ビジネス活動」「人的資源」「情報交換」「文化的経験」「政治的関与」の5つの重要な観点、27の評価基準で、都市の現在のパフォーマンスを検証したものである。

・グローバル都市展望(Global Cities Outlook) : 2015年に開始。「個人の幸福度」「経済」「イノベーション」「ガバナンス」の4つの観点、13の評価基準で、各都市の将来的有望性を評価している。”(出典:朝日新聞 DIGITAL)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:A.T. カーニー 2018年グローバル都市調査 ②(グローバル都市展望) →

A.T. カーニー 2018年グローバル都市調査 ①(グローバル都市指標)

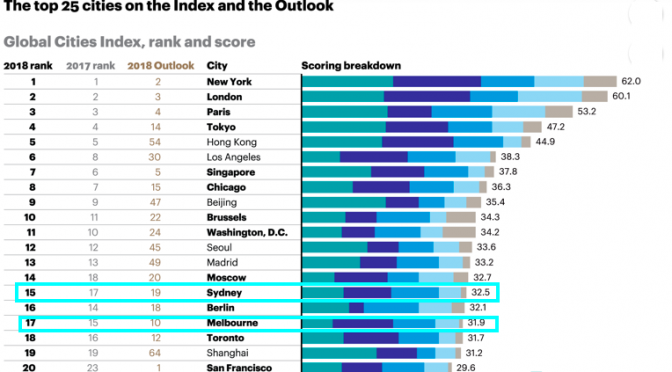

” 経営コンサルティング会社A.T. カーニー(本部:米国イリノイ州シカゴ、東京オフィス:港区)は、今年で8回目となる「グローバル都市調査(Global Cities)」を実施し、2018年5月29日 、最新の結果を発表した。

本調査は、都市の現在のパフォーマンスを評価する「グローバル都市指標(Global Cities Index:GCI)」と、将来の有望性を分析する「グローバル都市展望(Global Cities Outlook:GCO)」の2つで構成される。

今年は全世界135都市を対象に調査を行った。この結果は、グローバル企業が拡大、投資、人材獲得に最も適切な場所を選定する際に有用で、2つの調査は相互を補完し、世界トップの都市の現況と今後成長が期待される都市の有望性についての見方を提供している。

また、今年の調査では、最近ますます世界中の人材や企業投資を惹きつけている中国の巨大都市についても特記している。

A.T. カーニーのパートナーで本調査の共同指揮をとるマイク・ハイルズは、次のように述べている。

「アマゾンの米国内第2本社の設立先を巡って誘致合戦が繰り広げられたように、各都市間の競争は現実にあり、競争に勝つことで得られるものもこれまでになく大きくなっている。

しかし、多くの都市で、投資や人材を惹きつけるため適切な分野に投資するメリットが理解されないまま、手遅れになっているケースが見られる。

私たちは、企業経営者が現在機会のある場所、将来有望な場所を選定するためだけでなく、都市が開発・変革を目指してより積極的な戦略を策定する基盤として、本調査を役立てて頂きたいと考えている」。

■グローバル都市指標(GCI)

本調査は、「ビジネス活動」「人的資源」「情報交換」「文化的経験」「政治的関与」の5つの観点、27の評価基準を基にランク付けしたものであり、世界で最も影響力のある各都市のパフォーマンスやグローバル展開に関する洞察を提供している。

グローバル都市指標では、ニューヨークが2年連続で、世界で最も競争力と影響力の高い都市となった。ニューヨークは、「ビジネス活動」において大きく改善し、「人的資源」においても世界トップのスコアを獲得して、首位の座を確固たるものとした。

A.T. カーニーのコンサルタントで本調査の共同著者であるニコル・デシバーグ・フリーアは「GCIは、企業が事業戦略を変更する際に、成長を実現して適切なバランス人材で業績を維持するためには、どこでどのように活動すれば良いかを決定するための重要な情報になる」と述べている。”(出典:朝日新聞 DIGITAL)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:A.T. カーニー 2018年グローバル都市調査 ①(グローバル都市指標) →

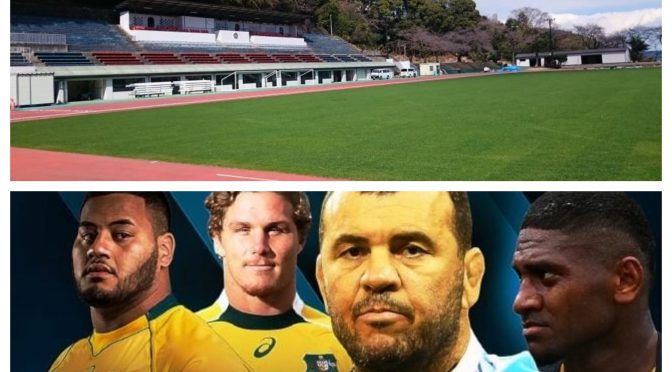

ワラビーズ、小田原市でワールドカップ事前キャンプの意向

“ ラグビーの2019年ワールドカップ(W杯)日本大会に出場する強豪国オーストラリア代表が小田原市内で事前キャンプをする意向を示していることが28日、分かった。

加藤憲一市場が同日の定例会見で明らかにし「これまでの活動の成果が実り、大変うれしく思っている」と述べた。

市によると、14日に同国ラグビー協会から「公式の認定練習地にしたい」とする文書が届き、1回目の事前キャンプとして今年10月28日から11月3日までの実施を希望しているという。

20年東京五輪の7人制ラグビーの直前合宿を市内で行いたいとの要望もあった。

また、協会側が、練習施設となる城山陸上競技場(同市城山)の一部改修を求めていることから、市はラグビーボール基礎増設工事費750万円を盛り込んだ補正予算案を市議会6月定例会に提出する。財源はスポーツ振興・教育環境改善基金を活用する。

市企画政策課などによると、市は昨年から同国代表の事前キャンプ誘致を進めてきた。今年3月9、10日の両日には、協会関係者が市内を視察。

チームの宿泊先と想定するヒルトン小田原リゾート&スパ(同市根府川)に宿泊し、好感触を得ていたという。

加藤市長は「今後もオーストラリア側と調整が続いていくが、選手が良い結果を出せるよう環境づくりに取り組んでいく」と強調。

小田原市ラグビー協会の高橋敦朗会長は「世界三大スポーツの一つがW杯と五輪と2年続けて開催される。

その一役を担えるのはうれしい」と歓迎し「小田原だけでなく、県西地区でラグビーに取り組む子どもたちにも良い影響がある」と声を弾ませた。

同国は「ワラビーズ」の愛称で知られ、1991年と99年大会を制している。”(出典:カナロコ)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:ワラビーズ、小田原市でワールドカップ事前キャンプの意向 →

グレートバリアリーフ、3万年で5回の死滅危機脱す 研究 ②

” 世界遺産に登録され、数百万の観光客が訪れるグレートバリアリーフは現在、サンゴ白化現象に連続して見舞われる苦境にあえいでいる。白化は気候変動に関連する海水温上昇が原因で起きる。

ウェブスター氏と国際チームは、グレートバリアリーフが陥っている現在の苦境をより長期的な背景の中でとらえたいと考えた。

過去3万年間に及ぶ大陸氷床の拡大と縮小によって生じた変化にグレートバリアリーフがどのように対応してきたかを、研究チームは10年以上にわたり調査した。

■魚の「育児室」

今回の研究は、約2万1,000年前に最終氷期間の最寒冷期(最終氷期最盛期、LGM)に入る以前からの期間を対象としている。

当時の平均海水位は現在より約120メートル低かった。

LGMに至るまで海水位が降下したのに伴い、約3万年前と2万2000年前に2回の「壊滅的大量死」事象が発生したことを、研究チームは発見した。

これらの事象はサンゴ礁が空気にさらされたことが原因で起きた。その後、生き残ったサンゴが回復を図るために海の方へ徐々に移動した。

LGMを過ぎて氷床の融解が進むにつれて、今度は海水面上昇に起因する大量死が1万7000年前と1万3000年前に2回発生したことを、研究チームは明らかにした。これらのケースでは、サンゴ礁は陸の方へ移動した。

そして約1万年前に5回目の大量死事象が起きた。これは海水面の上昇と同時に大量の堆積物が海に流出したことが原因とみられる。

ウェブスター氏によると、地球が新たな氷河期に向かうと考えられているため、グレートバリアリーフは「過去の地質学的パターンに従うとすれば、いずれにせよ今後数千年以内に再び死滅寸前に追い込まれる可能性が高い」という。

「だが、人為的な気候変動がこの死を早めるかどうかは、現時点ではまだ分からない」

海洋生物種の約4分の1のすみかとなっているサンゴ礁は、多くの魚種の稚魚が育つ「育児室」の役割も果たしている。”(出典:AFPBB News)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:グレートバリアリーフ、3万年で5回の死滅危機脱す 研究 ② →

グレートバリアリーフ、3万年で5回の死滅危機脱す 研究 ①

” オーストラリア東海岸沖にある世界最大のサンゴ礁グレートバリアリーフ(Great Barrier Reef)は過去3万年で5回にわたり消滅寸前の危機から回復したとする研究結果が28日、発表された。

グレートバリアリーフは現在、海水の温度と酸性度が上昇する中で深刻なストレスにさらされている。

今回の研究結果はグレートバリアリーフがこれまで考えられていたより大きな回復力を持つ可能性があることを示唆している一方で、

今日ほど猛烈な脅威に直面したことはこれまでに一度もなかった可能性が高いと、研究チームは指摘している。

英科学誌ネイチャー・ジオサイエンス(Nature Geoscience)に掲載された論文の共同執筆者で、豪シドニー大学(University of Sydney)のジョディ・ウェブスター(Jody Webster)氏は

「現存する多くのストレスと近い将来に生じると予測されるストレスによって引き起こされる変化のペースに耐えて生き抜く能力が、現在の状態のグレートバリアリーフにあるかどうかについては重大な懸念を抱いている」と話す。

グレートバリアリーフはこれまで環境の変化に対処するために、海水位が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかによって海の方か陸の方へ海底を移動してきたことが、今回の研究で分かった。

研究チームは海底16か所で掘削した岩石コアから得られた化石データに基づき、グレートバリアリーフが年に20~150センチ移動できたことを明らかにした。

環境的な難題の集中砲火を浴びている現在の状況に耐えるには、この速度では不十分かもしれない。

グレートバリアリーフが「これほどのペースで進行するSST(海面水温)と海水酸性度の変化に直面したことは恐らくないだろう」と、ウェブスター氏はAFPの取材に語った。

変化のペースは「現在、そして将来の予測においても以前よりはるかに速い」という。”(出典:AFPBB News)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:グレートバリアリーフ、3万年で5回の死滅危機脱す 研究 ① →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる