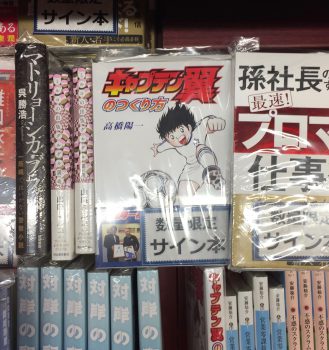

漫画家 高橋陽一さんの自叙伝

『キャプテン翼のつくり方』を読了。

書店に立ち寄った際、サイン本☝️を見つけたことがキッカケとなって購入。

『キャプテン翼』に込められた思い

「はじめに」で、

漫画家 高橋陽一さんの自叙伝

『キャプテン翼のつくり方』を読了。

書店に立ち寄った際、サイン本☝️を見つけたことがキッカケとなって購入。

「はじめに」で、

ジャーナリスト三宅勝久さんが、東証一部上場企業の闇に深く斬り込んだ

先月(2018年9月)、神保町の東京堂書店で開催された本書刊行記念的意味合いのトーク&サイン会で入手していた経緯に、

もとを辿ると、その昔、大東建託の名前に、その噂を時折耳にしていたことに端を発しての・・。

読んでいて「うーん、、」と、下へ更に下へ・・と突き落とされていく内容で、取り上げられる問題点は大きく以下の二点。

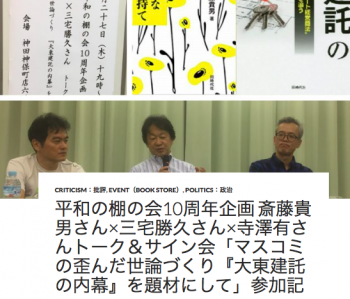

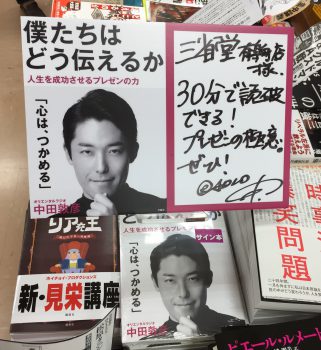

オリエンタルラジオ 中田敦彦さんの

『僕たちはどう伝えるか 人生を成功させるプレゼンの力』を読了。

中田敦彦さん本は、これで『天才の証明』、

ときて今回で3冊目ながら、これまでの流れを踏襲して?サイン本の魅力に導かれ、

今回も購入 ^^

本を開いたところの「はじめに」で

” 人類の本当の武器。それは「伝達能力」である。

人類は、単体で生きるにはあまりにも非力にできている。

トラやサメには1対1で敵うべくもないが、似たような種類の動物の中にはおいても人間は最弱だ。

素早さはサルに劣り、力はゴリラに劣る。

「人間は、頭がいいから勝った」と理解している人が多いが、それは厳密ではない。

単体で言えば、生きる知恵に長けた動物ならほかにもいるだろう。

人類は「連携できたから勝った」のである。

仲間を作る。組織を作る。

すると人類は単体の数千倍の力を発揮する。人類は地球最強の「群体生命体」なのである。”(p5-6)

と前置きが示され、

続きを読む 中田敦彦さんに学ぶ、自分自身のこれからを左右するプレゼンテーションの極意:『僕たちはどう伝えるか 人生を成功させるプレゼンの力』読了

2017年10月1日、一橋講堂で開催された公益社団法人 自由人権協会(JCLU)七〇周年記念シンポジウム

「デジタル時代の監視とプライバシー ー市民によるコントロールのために!」での内容をもとに出版された

『スノーデン監視大国日本を語る』を読了。

本の冒頭、

” 二〇一七年四月、世界は、アメリカ政府が日本政府にXKEYSSCORE(エクスキースコア)と呼ばれる新たな監視技術を秘密裏に提供していたこと事実を知ることになりました。

XKEYSCOREは、大量監視によって集められた数兆のコミュニケーションを探索することのできる、世界でも最先端のシステムです。

これを用いることで、地球に張り巡らされたインターネットを飛び交うあらゆる人々のコミュニケーションや、

ポケットやハンドバッグの中で音もなく持ち運ばれる機器の間で交わされるコミュニケーションを監視することが可能となります。”(p11)

このことが明るみとなって、アメリカでは

続きを読む エドワード・スノーデンが警鐘を鳴らす、プライバシー失われてゆく日本の現実:『スノーデン 監視大国日本を語る』読了

『燃えよ左腕 江夏豊という人生』を読了。

ピッチャーではないながら、幼少の頃のリリーフエース 江夏豊選手の残像は、いまだ強烈に脳裏に刻まれており、

あまりこのタイミングで「(元)野球選手の本」という気分ではなかったですが、いざ読み始めたら興味津々の内容続きで快調に最終ページ(p258)まで。

江夏豊さんの(プロ野球界に入る前の)幼少の頃から網羅的に振り返られており、高校卒業後の進路を・・

” 頭のなかはもう、東海大のエースとして活躍する姿だけ。

・・中略・・

ところがドラフトですべてが変わった。一九六六(昭和四十一)年九月五日。甲子園にも出ていない自分が指名されるとは夢にも思わず、阪神に1位指名されたと聞いて驚いた。

・・中略・・

指名後、阪神の最初の使者として、河西俊雄スカウトが来られた。

・・中略・・

「プロ野球のスカウトってこういう人なのか」と物珍しく思っただけで、大学に行きます、と返事をした。

河西さんでは話が進まないと考えたのか、阪神は佐川直行さんというベテランを立ててきた。「ちょっと会いたい」と、大阪・梅田の喫茶店に呼ばれた。

開口一番、佐川さんは「俺は別におまえなんかほしいとは思わん。社交辞令で来ているだけなんだ」と言い放った。

・・中略・・

こちらは血気盛んな十八歳。この野郎、と思った。・・中略・・

自分にはスカウトといえば監督、コーチの下のただの球団職員じゃないか、という意識しかなかった。

こんなおっさんに、クソミソに言われてたまるか。

「入ったるわい」。啖呵を切って、席を立った。しまったなぁ、と思ったが、あとの祭り。”

阪神に入って二年目くらいのときに佐川さんが種明かしをしてくれた。「大学進学が決まっているならどうしようもない。

でもいちかばちか、怒らせてみよう、と思ったんだ。おまえの短気な性格は知っとったから」。ベテランスカウトの手腕に、まんまとやられたのだった。(p39-41)

というプロ入り前の裏話に、

黄金期(V9期)真っ只中の讀賣ジャイアンツに対しシーズン残り2試合(名古屋、甲子園)のうち1つ勝てば優勝という状況で

TV番組『世界一受けたい授業』で又吉直樹さんが絶賛されたなど、話題の書ということで書店で見かけること、しばし、

菅野仁さんの『友だち幻想 人と人のつながりを考える』を読了。

読み進めている中途から「大事なことが分かりやすく書かれているなぁ」と、内容への興味もありスピーディーに読了に至りました。

数多く付箋した箇所の中から、印象的な記述を3つほど抜粋すると・・

” 現代におけるネオ共同性の根拠にあるのは、「不安」の相互性です。

多くの情報や多様な社会的価値観の前で、お互いの自分自身の思考、価値観を立てることはできず、不安が増大している。

その結果、とにかく「群れる」ことでなんとかそうした不安から逃れよう、といった無意識的な行動が新たな同調圧力を生んでいるのではないかと考えられるのです。”(p56)

続きを読む 菅野仁さんが迫った、「身近な人たちとのつながり方」と「親しさ」の本質:『友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える』読了

お笑いコンビ 髭男爵の山田ルイ53世さんが、芸能界で一発屋と称されている方々に焦点を当て、

” 一発屋は、本当に消えてしまった人間なのだろうか。否である。

彼らは今この瞬間も、もがき、苦しみ、精一杯足掻きながら、生き続けている。

本書は、自らも一発屋である筆者の目を通して、彼らの生き様を描いていく試み。”(p15)

という『一発屋芸人列伝』を読み始めてから

10名(コンビを含む)紹介があるうちのお三方について読み終えたので、そこまでのおさらい。

本書は出版時から承知していたものの、その時は手が伸びなかったものの

内容への漠然とした興味、サイン本販売という状況に出くわし、購入に至ったもの。

序盤に登場するのは

レイザーラモンHG

コウメ太夫

テツ and トモ

の2名+1組。

この中では、昨年(2017年)トークショー👇に参加していた

レイザーラモンHGさんの生きざまに俄然興味ありましたが、