社会学者 古市憲寿さんの『誰の味方でもありません』を読了。

古市憲寿さんは、昨年(2018年)共著⬇︎を読んでいたり

TV番組などの出演から顔と名前は一致する状態であったものの、近寄り難さのようなものを感じていて、

それは本書に

” 小沢一郎に再婚相手を聞いたり、”(p12)

とあり、「あぁ、あの時の人かぁ・・」と。

本書を引き寄せたのはサイン本を見つけた⬇︎のがきっかけ。

書かれている内容は、

社会学者 古市憲寿さんの『誰の味方でもありません』を読了。

古市憲寿さんは、昨年(2018年)共著⬇︎を読んでいたり

TV番組などの出演から顔と名前は一致する状態であったものの、近寄り難さのようなものを感じていて、

それは本書に

” 小沢一郎に再婚相手を聞いたり、”(p12)

とあり、「あぁ、あの時の人かぁ・・」と。

本書を引き寄せたのはサイン本を見つけた⬇︎のがきっかけ。

書かれている内容は、

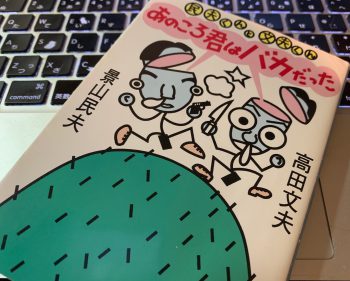

1984年に出版された『民夫くんと文夫くんのオレたち天才! めちゃぶつけ』が改題され、文庫化された

放送作家 故景山民夫さんと高田文夫さんの『民夫くんと文夫くん あのころ君はバカだった』を読了。

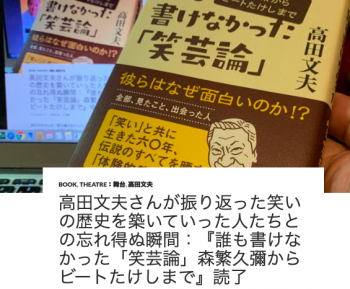

先月(2019年5月)に読了していた

『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』の中に

” 語感が似ているので「民生くんと文夫くん あのころ君はバカだった」という本を出したり・・・ この角川文庫版に談志師匠が書いて下さり、大爆笑の仕上がりになっている。

当人の談志も「オレの最高の文章は民生の解説」と言っている。”(p92)

とあり、古本を検索して入手していたもの。

のっけから景山民夫さんによる「まえがき」で

” 高田文夫と僕とは、同じ放送作家をしていながら、13年間まるで出会ったことがなかった。

名前だけは知っていたが、あっちは塚田茂大先生門下の「スタッフ東京」の一員。

こちらは生まれついての一匹カワウソ。どうせ会ったって話は合うまい、チンケな馬鹿だろうくらいに思っていたのだ。”(p3)

とガツンとやられます(笑)

本書はニッポン放送でオンエアされていた番組「民夫くんと文夫くん」の書き起こしで

続きを読む 景山民夫さんと高田文夫さんが10分番組で斬りまくったあのころ:『民生くんと文夫くん あのころ君はバカだった』読了

筒井康隆さんのスラップスティックでブラックな味のショート・ショート集との『笑うな』を読了。

上記、紹介文は裏表紙から借用しましたが、

購入時はタイトルの『笑うな』に気配を感じ ^^それ以外の詳細は情報は承知しておらず、

手にした軽度な重量感、解説を含め300ページに迫るボリュームに「分厚いな、、」なんてやや腰が引けたものの

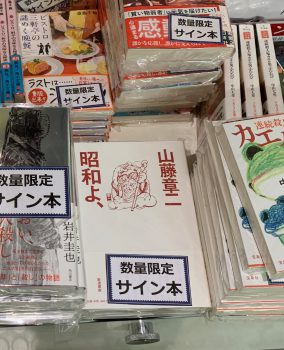

山藤章二さんのエッセイ集『昭和よ、』を読了。

書店に「何か、出ているかなぁ」と半ば習慣的に立ち寄った際に(本書)サイン本を見つけ、

珍しさに反応して手に取っていたもの。

山藤章二さんと云えば、

“「あなたの仕事ぶりは面白いねぇ。こちらが投げ掛けた文章に対して、思いもかけない絵でお返しが来る。

こんなさしえ家はいままで居なかったんじゃない」と褒めて頂いた。”(p108)

と、これば吉行淳之介さんの山藤章二さん評ですが、引用文にある通りイラストが代名詞。

私も意識的に見ていなかったにせよ、作品の数々に、その作風はしっかり頭に入っているほど。

で、文章の方というと・・

(2019年)4月、世界初、全盲セーラーで太平洋横断に成功した岩本光弘さんの著書

『見えないからこそ見えた光 絶望を希望に変える生き方』を読了。

同横断のゴールインの模様をたまたま点けたTV中継で知り、「(お名前が頭に入ってなかったため)あの時の人かぁ」と、

前回、航海半ばにして断念し相当なバッシングを社会から浴びていた時(6年前)を思い出し、

その間の葛藤に、岩本光弘さんへの人がら等々、いろいろと興味が膨らんでいった時間経過。

本書は、