相変わらず、動画(限りなくYouTube)にハマっていますが(笑)「平成進化論」(メールマガジン)のリンク、所定フォームを辿って行けば・・

無料動画があって、その一つが「うわっー!」って具合。人は如何にして変われるか(変われないか)を、これほど端的に説明している映像ってあったかなと。

動画の引用元 >> ハイバリューコンサルタント養成プログラム

爽快なばかりの一刀両断

青山龍さんと長倉顕太さんの対談。不勉強で、お二方とも今日になって初めて知った次第ですが、

ナビゲート役の青山さんの問いに回答される長倉さんの回答が簡潔明瞭、変われぬ人を一刀両断してくれます。

私=斬られた人 ーー;

悩みの大半は、大したものじゃない

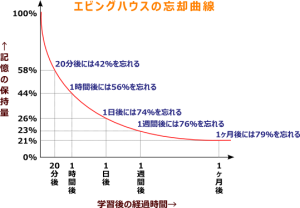

自己変革出来ない人は、頭で悩んでいたり、暇であったりする場合に生じ、その多くは

“大した悩みではない可能性が高い”

暇とは、何も考えなくても生きて行ける日常で、脳の余分なキャパシティが無意味な悩み、不安を作り出していっていると指摘。

長倉さんは「環境=人間関係」と定義され・・

- 例えば水の中に居て苦しければ陸に上がれば良いだけ。その環境に居るから苦しいだけで、解決を図るには違う所に行けばいいし、違う事をやれば良いだけ。働かない事も選択肢。

- 問題を抱えている時、身の回りの友人等に相談するのは、そもそもその環境(人間関係)に原因があるので、解決策には成り得ない。

上記2点から、世の中には視野の狭い人が多く、視野を広げる事で「外に飛び出す事」で、解決(策)を図れるようになる。

安定か、変革を求めるか のトレードオフ

また、今、当事者意識のない人、反応のない人が多く、それらの人に対しては、感性を開かせるべく衝撃を与える必要性があるとして、長倉さん流の方法論は

“安定収入を断たせる事だ”

と。人間、安定しているから何も考えなくなる。方や独立していると、何かしていないと実入りが入ってこないし、色々考えようになるし、普段から感覚を研ぎ澄まさざるを得なくなる。

多くの人は目の前にチャンスが来ているにもかかわらず、感覚が研ぎ澄まされていない事から、チャンスが訪れている事すら気付けない。

「一度、手に入れた事の一切を手放す事無く、変わる事を求める難しさは」ファーストリテイリングの柳井会長に、経営コンサルタントの神田昌典も仰ってますね。

神田さん流の物言いだと、「手放す(手放せ)」と。

工藤公康のプロフェッショナル論

この点は、以前、私がスポーツニュースの企画で当時、横浜ベイスターズに入団した工藤公康投手と、後にハマのストッパーとなる山口俊投手に・・

プロ野球選手として頭角を現すためには、何より「日本一の練習量」だと説くのと同時に、自分で考える事の必要性について言及し、

今まで野生に出て狩りをしていた動物が、一度、人間から餌を与えられるようになると、狩りが出来なくなる事の危うさをマインドセットの重要性として例示されている事を思い出しました。

誰かを勝たせ(続け)る事で、自分が這い上がる

動画の後半で、長倉さんは自己変革出来る人の条件として、「食らいついてくる人」と回答され、具体的には100人居たらその中で名前を覚えてしまう人。

逆に、自己変革出来ない人は「どこかで引いていて、当事者意識がない」と回答。

「自分を変えたいと思っている人が、何をすべきか」の問いに・・

“まず、誰かを勝たせろ。コミュニティなり、周囲の人に貢献出来るか?、貢献し続けられるか?これが出来れば、人に引っ張り上げて貰える事になる。”

長倉さんの定義される良い人生は、「人の役に立てていると実感を得られる事」

自分が如何に人の役に立てている事を実感出来るか?日本は豊か過ぎて、実感を得づらい。

人は究極的に人の役に立っている実感を得たいだけ。

そこに損得勘定を持ち込んでくる人、Give & Take の精神を持っている人は絶対に上手くいかない。

本来、人の役に立てているだけで十分楽しいはず。損得勘定ではなく、Give, Give, Give の姿勢に徹する。

解は、当事者意識を持って行動し続ける事

人生を変えたければ・・

- ぶっ飛んだゴールを設定する。

- 何をやるにしても新しい要素を採り入れていく。(=同じ事を繰り返さない)

- 安定もバランスも要らない。

鍵は「当事者意識」の問題。他者意識を身につければ、人生もビジネスも絶対に上手くいく。

動く事(新しい経験、新しい感覚を得る)でしか、エネルギーは湧かない。

上記↑ 岡本太郎語録で・・ 人間、選択する状況に差し掛かった時、「危ない」と思った方を選び続けろ、というのがあったように思いますが、その感覚に近いですかね。

本質はきっと端的なんだろう、と感じた動画

と、約25分の対談でしたが、長倉さんの言葉がストレートでズバズバと刺さってきて

昔、経営の失敗談を「社長失格」の著者の板倉雄一郎さんが赤裸々に語られて、そこに凄いリアリティを感じた事を覚えていますが

このくらい直線的であれば、人は変わっていくんでしょうね。言葉の持つ重みを感じたと同時に、

見事なまでに斬られ爽快ですらあった、25分でした。