先週、中間記⬇︎アップロードした

柴田元幸さん編著『柴田元幸ベスト・エッセイ』を読了。

その後、読み進めた 3. 勉強の成果、4. 教師の仕事。5. 不明の記憶 で印象に残ったところの一部を抜き出してみると・・

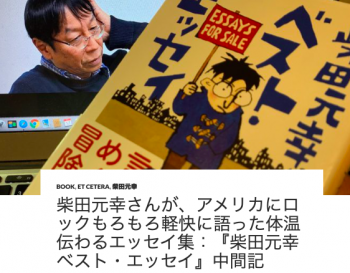

翻訳家 柴田元幸さん編著『柴田元幸ベスト・エッセイ』を読み始めて

1.日々の実感

2.文化の観察

3. 勉強の成果

4. 教師の仕事

5.不明の記憶

と章立てされていて、全329ページあるうちの 3.勉強の成果の半分くらい(〜p.139/コリやー兄弟)まで到達したので、そこまでのおさらい。

先月(2019年7月)に開催されたイベント⬇︎後に購入していた著書で、

翻訳ものを含め初の柴田元幸さん本。

柴田元幸さんの肩書きが、東京大学名誉教授、翻訳家となっていることから硬い内容との先入観を抱きがちですが、

続きを読む 柴田元幸さんが、アメリカにロックもろもろ軽快に語った体温伝わるエッセイ集:『柴田元幸ベスト・エッセイ』中間記

『黒いマヨネーズ』を読了。本書は『パピルス』『小説幻冬』の連載、『紺色のカラス』が改題され、加筆/修正されたもの。

先週、刊行記念トーク&サイン会⬇︎に参加していたことから

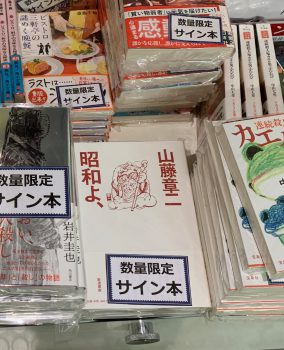

山藤章二さんのエッセイ集『昭和よ、』を読了。

書店に「何か、出ているかなぁ」と半ば習慣的に立ち寄った際に(本書)サイン本を見つけ、

珍しさに反応して手に取っていたもの。

山藤章二さんと云えば、

“「あなたの仕事ぶりは面白いねぇ。こちらが投げ掛けた文章に対して、思いもかけない絵でお返しが来る。

こんなさしえ家はいままで居なかったんじゃない」と褒めて頂いた。”(p108)

と、これば吉行淳之介さんの山藤章二さん評ですが、引用文にある通りイラストが代名詞。

私も意識的に見ていなかったにせよ、作品の数々に、その作風はしっかり頭に入っているほど。

で、文章の方というと・・

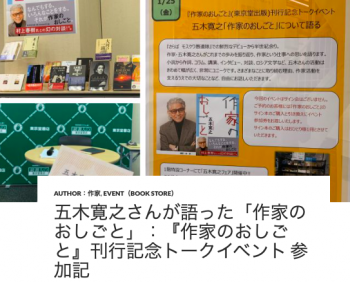

作家 五木寛之さんの『作家のおしごと』を読了。

(2019年)1月に開催された👇

本書の刊行記念トークイベントの対象書籍として入手していたもの。

書店に立ち寄って著作の数多さを実感させられずにはいられない五木寛之さんをして

” 仕事となれば、苦しいこともあり、思うようにならないこともある。それでもいつか自分の好きなように一冊の本を作りたいという夢は、心のどこかに抱いているものです。

この『作家のおしごと』は、そんな勝手な夢を現実のものとすることができた思いがけない一冊でした。”(p320)

との自負が綴られている快心作で、

第一部/モノローグ

1 作家のおしごとについて

2 ぼくの目指してきたもの

3 長く続ける中で考えてきたこと

第二部/実践編

1 対談について

2 あそび(ギャンブル)について

3 歌・作詞について

4 解説について

5 インタビュー・写真について

6 コラム(雑文)・連載・思い出の記について

7 「あとがき」について

8 講演について

9 ロシア文学について

10 紀行について

という目次立てのもと、

筒井康隆さんの『不良老人の文学論』を読了。

筒井康隆さんの新刊ということで「サイン本で欲しいなぁ」と物色していた折、

その機会を捉えて入手していたもの。

最初、何で表紙にベティ・ブープ?と思っていれば・・

” もう三十年近くも昔になるが、小生、幼い頃に見たベティ・ブープを再発見して夢中になり、

十六ミリ・フィルムを買い集めて、自分が見るだけでは満足できずに映画館を借りて上映会を開いたことがあった。”(p53)

という経緯が、本文で紹介。

本書は、筒井康隆さんが『週刊新潮』『群像』など、さまざま寄稿した文章がまとめられたもので、

お笑いコンビ オードリー 若林正恭さんの『ナナメの夕暮れ』を読了。

本屋に立ち寄る度に、本書を見かける機会が多く、そのうち売れている情報も聞かれ、

サイン本入手の機会をうかがっていたところ、

運良く機会に恵まれ、読み始めたもの。

本書は

” このエッセイは、2015年8月から2018年4月まで雑誌「ダ・ヴィンチ」に連載されたものと、この書籍用に加筆されたもので構成されています。”(p6)

という下地で、

販売部数に関して「10万部」という情報を目にしましたが、読んでいると売れるのも理解出来る内容で、

例えば、

“「みんなといないと寂しい人」がいて、そういう人は「みんなが、みんないないと寂しい」のだと思い込んでいる。

だから、一人でどこかに行った話をすると「寂しくないの?」と聞いて来たりする。

だから、一人でどこかに行った話をすると「寂しくないの?」と聞いて来たりする。

・・中略・・

一人で居てもあまり寂しくないのは、自分と話しているからなのだ。

思えば子どもの頃からそうだった。駐車場で蟻の行列を見ながらかなりのテンポの早さで自分と会話していた。

高校生の頃はといえば、授業中にぼーっと外を見ながら自分と話していた。大人になってからも飲み会でずっと自分と話していて、先輩に「何一人で黙りこくってんだ。つまらないなら帰れ」と怒られていた。

ぼっーとしている人は何も考えていないんじゃない。猛烈に自分と会話しているのだ。”(p21-22/一人で平気なんですけど)

と若林正恭さんの内なる声、葛藤が、見事に言語化されていて、

時折、読みづらいところもあり、それは若林正恭さんの個性とも、奥深さであるともいえるかと思いますが、

その分、あっさり読了に至るタイプの本ではなく、時に立ち止まることを余儀なくされます。

読んでいて面白かったところの幾つかを抜粋すると・・

先日、中間記をアップロードした

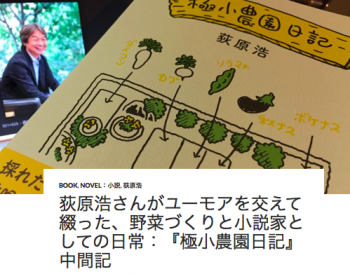

荻原浩さんの初エッセイ集『極小農園日記』を読了。

本書の存在を知り、サイン本であったもののタイトルに本の厚み(=296ページ)に及び腰となっていたものの

実際、読み進めてみると、タイトルに直結する家庭菜園、野菜づくりは 1章 極小農園日記 Part 1 <秋冬編> & 4章 極小農園日記 <春夏編> の2章で、

他は 2章 極狭旅ノートは新幹線車内サービス誌『トランヴェール』で『いまどこを走っている?』と題された2013年4月から2015年3月までの連載、

3章 『極私的日常スケッチ』は、雑誌、新聞に載せられた単発物や短期連載からのセレクション。

私と同じく阪神タイガースファンであるとの述懐に親近感を抱いたり、「あとがき」で

” あらためて読み返すと、けっこうあちこちで怒っていますね。”(p295-296)

と毒づく日常であったり(笑)

その中でも最も印象的であったのは。初小説にチャレンジされた時の経緯、心情を綴られた「小説に参戦」(p193-201)で、

” 過去のものになっていた泊まりこみを生活を再開した。締め切り近くの数週間は、一日おきに徹夜をした。

攣りそうな手にサロンパスを貼り、コーヒーの飲み過ぎで何度もトイレでゲロを吐いた。

忙しいことに慣れていたはずだったが、書くことがあれほど苦しかったのは、初めてだ。

だけどなぜか充実していた。ランナーズ・ハイならぬライターズ・ハイだったのかもしれない。

いま思えばビギナーズ・ラック(註:オロロ畑でつかまえて)としか言いようがないのだが、この処女作で賞を取ることができ、本も出版された。

一回でやめるつもりだったのに、その後八年、書き続けて、いつの間にか専業になった。”(p200-201)

抜粋であるため、前後をお読み頂ければ、より深い感慨に浸れると思いますが、

プロの小説家が誕生する一大決心といったライフストーリーも感じることが出来、本の厚みに伴う読み応えも得られました。

全編ではユーモア土台の野菜づくりとの格闘の模様、2〜3章では小説家の日常に、荻原浩さんの人がらに触れた感覚も得られて、

「書く」ことに興味を持っている人間として、良き出会いを実感できた一冊でした ^^