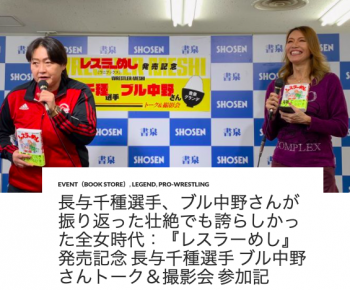

フリーライター大坪ケムタさんが、プロレス界のレジェンド13名に食を切り口に斬れ込んだ『レスラーめし』を読み始め

半数に迫る6名分まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

(2019年)1月に参加していた本書の発売記念イベント

の対象書籍として入手していた一冊。

読んだのは

・小橋建太

・中西学

・鈴木みのる

・ブル中野

・前田日明

・越中詩郎

という錚々たる顔ぶれ。

秘伝のレシピ、軀への壮絶なる・・

タイトルに沿って

フリーライター大坪ケムタさんが、プロレス界のレジェンド13名に食を切り口に斬れ込んだ『レスラーめし』を読み始め

半数に迫る6名分まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

(2019年)1月に参加していた本書の発売記念イベント

の対象書籍として入手していた一冊。

読んだのは

・小橋建太

・中西学

・鈴木みのる

・ブル中野

・前田日明

・越中詩郎

という錚々たる顔ぶれ。

タイトルに沿って

百田尚樹さんの『今こそ、韓国に謝ろう そして、「さらば」と言おう』を読了。

もとの『今こそ、韓国に謝ろう』👇

をだいたい2年前(2017年6月)に読んでいたものの・・

本書を読み始めると、だいたいの内容を忘れてしまっていることに気づかされ、

続きを読む 百田尚樹さんが守ろうとした我々日本人の先人たちの名誉:『今こそ、韓国に謝ろう そして、「さらば」と言おう』[文庫版]読了

山根明日本ボクシング連盟前会長の『男 山根 「無冠の帝王」半世紀』を読了。

昨年(2018年)、突如といった感じで社会、マスコミを騒然とさせた騒動、事件をつぶさにフォローしていたわけではないですが、「結局、なんだったんだろう?」といった思いから購入。

本を読むと

続きを読む 山根明日本ボクシング連盟前会長が振り返ったバッシングの裏側とこれまでの生涯:『男山根「無冠の帝王」半世紀』読了

哲学者 國分功一郎さんと、言語論、思想史などについて本を出されている互盛央さんのお二人が

” 「本」に関する本を二人で書く “(p7)

というアイディアのもと、上梓された『いつもそばには本が合った。』を読了。

開いてみた本の構成は・・ 國分功一郎さんと互盛央さんが「本」について7ページ程度の文をリレー形式で展開。

実際、読み始めてみると

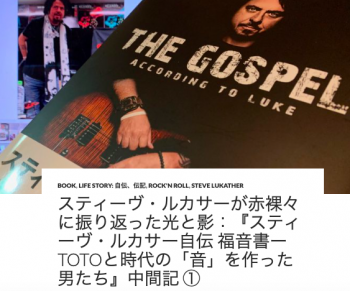

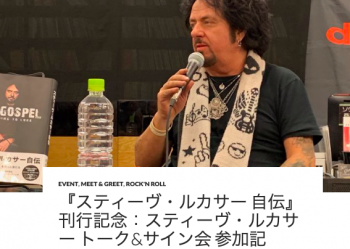

『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち 』を読了.-

解説まで含めると399ページ、読了に至るまで1週間以上かかり、

これだけ向き合った本は久しぶりのような気がしますが ^〜^;

(本書を)要約すると

” 俺は本当に恵まれていると思う。毎朝起きて、自分の幸運を神に感謝する。

ノース・ハリウッド生まれの手に負えない悪ガキだった俺は、『エド・サリヴァン・ショー』でビートルズを観た。

その50年後にはポールとリンゴと一緒にステージに立ち、彼らの50周年記念のショーでプレイすることができた。

おやじには「夢をかなえられるのは10億人にひとりだぞ」ってさんざん言われた。

学校の教師たちに「お前は役立たずだ。ろくな人間になれない」と説教されたことも忘れられない。

だが神の御恵みで、子供の頃抱いていた夢のほとんどが現実になった。”(p346)

と、「結び」で本人の前向きな総括があるものの

続きを読む スティーヴ・ルカサーが赤裸々に振り返った光と影:『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち』読了

先日、中間記 ① 👇をアップロードした

『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち』が、

27章まであるうちの第19章(『グレイテスト・ヒッツ』リリース後まで)の終わりまで辿り着き、読み進んだところのおさらい。

本書の凄いところはスティーヴ・ルカサーが事細かなことまで覚えていることもそうですが、

何より、

” あるマネージャーは昔オフィスの壁に、TOTOの元/現メンバーたちが共演したすべてのアーティスト名と、参加した全レコーディングの一覧を貼り出していた。

ビートルズの4人のうち3人を筆頭にしたそのリストは、ロックンロールの歴史そのものだった。

いったいいくつのバンドが、約5,000枚のアルバムでプレイして、225部門くらいでグラミー賞の候補になり、5億近い総売り上げ枚数を叩き出した、と胸を張って言える?そう、俺たちは言えるんだ。”(p2-3)

と、文字通り共演を果たしたアーティストは、The BeatlesのJohn Lennon以外の3人=George Harrison、Paul McCartney、Ringo Starr)に始まり、

続きを読む スティーヴ・ルカサーが赤裸々に振り返った光と影:『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち』中間記 ②

『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち』を読み始めて

27章(+α)あるうち第10章(幼少期から『TOTO IV 〜聖なる剣』&収録されている「ロザーナ」がスマッシュヒットする手前)まで読み終えたので、一旦整理。

先月(2月)に出たトーク&サイン会👇の

イベント対象書籍として入手していた一冊で、

その際「人生はいいことばかりじゃないし、無茶も散々してきたし、ダークなことも含めて正直に書いた」といった発言をスティーヴ・ルカサーがしていましたが、

その通り!赤裸々。見事、口述筆記が分かる語り口調(笑)で、

続きを読む スティーヴ・ルカサーが赤裸々に振り返った光と影:『スティーヴ・ルカサー自伝 福音書ーTOTOと時代の「音」を作った男たち』中間記 ①

作家 五木寛之さんの『作家のおしごと』を読了。

(2019年)1月に開催された👇

本書の刊行記念トークイベントの対象書籍として入手していたもの。

書店に立ち寄って著作の数多さを実感させられずにはいられない五木寛之さんをして

” 仕事となれば、苦しいこともあり、思うようにならないこともある。それでもいつか自分の好きなように一冊の本を作りたいという夢は、心のどこかに抱いているものです。

この『作家のおしごと』は、そんな勝手な夢を現実のものとすることができた思いがけない一冊でした。”(p320)

との自負が綴られている快心作で、

第一部/モノローグ

1 作家のおしごとについて

2 ぼくの目指してきたもの

3 長く続ける中で考えてきたこと

第二部/実践編

1 対談について

2 あそび(ギャンブル)について

3 歌・作詞について

4 解説について

5 インタビュー・写真について

6 コラム(雑文)・連載・思い出の記について

7 「あとがき」について

8 講演について

9 ロシア文学について

10 紀行について

という目次立てのもと、