在オーストラリア日系企業活動の概要 ④

” 企業の現地化への取り組みについては製造業では52.5%、非製造業では55.8%の企業が「現地化を意識した現地人材の研修・育成の強化」を選択しており、多くの企業が現地における人材教育に力を入れていることが分かります。

また、「現地人材の登用(部長・課長級、店長)」を製造業が40.7%、非製造業45.7%の企業が選択していることからも、マネージメント・レベルでも現地化を進める傾向を見て取ることができます。

一方で現地化にするにあたっての問題点では「特に問題はない」とする企業が全体の24.9%となったものの、製造業で38.0%、非製造業で31.8%の企業が「現地人材の能力や意識」を問題視しています。

このように、現地化を進めたいという思いとは裏腹に現地人材の採用難といった課題も浮き彫りとなっています。”(出典:『日豪プレス』2016年3月)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:在オーストラリア日系企業活動の概要 ④ →

経営コンサルタント神田昌典さんのコンサルティング現場を直に目撃出来るライブコンサルティングを受講。

2月以来の受講機会でしたが、

<< 2016年3月1日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、ビジネスを生み出すために必要な「体験」と「隙間」:ライブコンサルティング受講記(2016年2月)

<< 2016年3月1日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、ビジネスを生み出すために必要な「体験」と「隙間」:ライブコンサルティング受講記(2016年2月)

今回は大阪開催であったことから、オンライン:Ustreamでの視聴。

続きを読む 神田昌典さんに学ぶ、マーケターもいらなくなるビジネスの近未来:ライブコンサルティング受講記(2016年4月) →

在オーストラリア日系企業活動の概要 ③

” 営業利益見込みの改善理由については69.0%の企業が「現地市場での売り上げ増加」を理由としてあげており、

「人件費」が営業利益見込みの改善、悪化の理由となったと回答する企業の割合は縮小しています。

16年の営業利益見込みについては35.2%の企業が15年に比べて改善すると回答していますが、

近年では先行きを不透明視する企業が増加したことから、1年先の状況に対しては楽観的な見通しを示す企業の割合は縮小傾向にあります。

今後の事業展開の方向性については、非製造業を中心に42.7%(85%)の企業が「拡大」、47.7%(95社)が「現状維持」と回答しています。

一方、今後「事業の縮小、第三国(地域)への移転・撤退」を選択した企業は輸送用機械器具関連を中心に全体の8.0%(16社)となりました。

今後の事業展開の1つとして現地化に向けた動きを見てみます。非製造業のうち卸売・小売業では現地従業員を増加させる一方で、日本人駐在員を減少させる方向にあります。

製造業をみると輸送機械器具業が現地従業員、日本人駐在員を減少させて規模を縮小する動きが顕著となっています。”(出典:『日豪プレス』2016年3月)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:在オーストラリア日系企業活動の概要 ③ →

在オーストラリア日系企業活動の概要 ②

” 在豪日系企業の状況をみると15年の営業利益見込みが「黒字」となると回答した企業の割合は14年の71.5%から0.6ポイント拡大して72.1%となった一方で、

「赤字」となると回答した企業の割合は14年の17.1%から5.2ポイント縮小して11.9%と大幅に改善しました。

また、14年10月時点で34.7%の企業が15年の営業利益見込みは14年に比べて改善すると回答しましたが、

15年10月時点では36.0%の企業が14年に比べて改善すると回答しており、過去1年間で日系企業の景況感は改善したと言えます。”(出典:『日豪プレス』2016年3月)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:在オーストラリア日系企業活動の概要 ② →

在オーストラリア日系企業活動の概要 ①

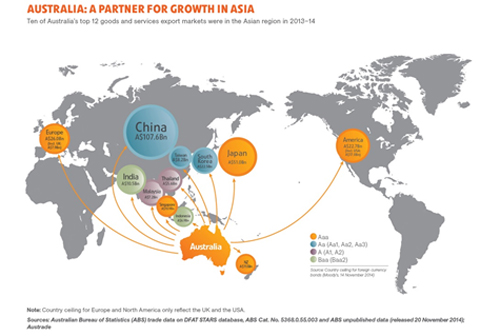

” オーストラリア経済をみると、鉱業部門は引き続き価格下落の影響を受けている一方で、経済成長の基盤は鉱業から非鉱業分野に移行しつつあると言われる中で経済は底堅く推移しています。

内需は低金利政策による効果が消費部門に表れていると言われていますが、住宅価格の緩和による資産効果の剥落や緩慢な賃金上昇により短期的に消費の先行き不透明感が高まりつつあります。”(出典:『日豪プレス』2016年3月)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:在オーストラリア日系企業活動の概要 ① →

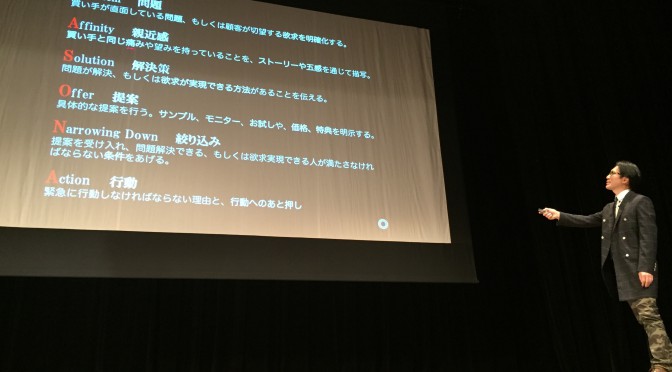

先週末は、新宿の紀伊國屋ホールで開催された経営コンサルタントの神田昌典さんの講演会に参加。

神田昌典さんの講演は1月以来で、その時は年始恒例の全国縦断の2022講演会でしたが

<< 2016年1月30日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、すぐそこに来ている未来と2016年:2022講演会『2016年、これから稼ぐ方法はこう変わる』参加記

<< 2016年1月30日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、すぐそこに来ている未来と2016年:2022講演会『2016年、これから稼ぐ方法はこう変わる』参加記

今回は、先日刊行され早々にベストセラーとなった『稼ぐ言葉の法則』刊行記念で開催されたもの。

約400席の会場は売切御礼.-

約400席の会場は売切御礼.-

満員御礼の札が掲げられた紀伊國屋ホールのエントランスを抜けると〜

満員御礼の札が掲げられた紀伊國屋ホールのエントランスを抜けると〜

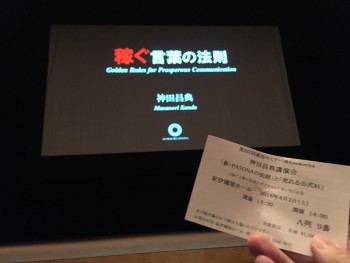

開演15分前の紀伊國屋ホール内へ.-

開演15分前の紀伊國屋ホール内へ.-

最前列中央の迫力を体感出来ました

最前列中央の迫力を体感出来ました

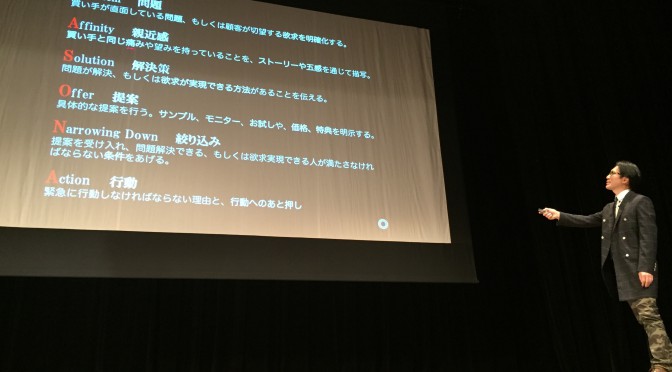

講演中、神田昌典さんが「本の内容の通りに講演したのは初めて」と言われた通り、先日読了した本の内容をおさらいする機会に加え、

<< 2016年2月18日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、自分の未来を切り拓く世界をぶっとばす力:『稼ぐ言葉の法則「新・PASONAの法則」と売れる公式41』読了

<< 2016年2月18日投稿:画像は記事にリンク >> 神田昌典さんに学ぶ、自分の未来を切り拓く世界をぶっとばす力:『稼ぐ言葉の法則「新・PASONAの法則」と売れる公式41』読了

読むと聞くとでは同じ内容でも頭への入り方が異なってくる感じもあり、新たな理解を得られる機会にもなりました。

続きを読む 神田昌典さんに学ぶ、自分の過去、経験の価値に気づきビジネスを通じて社会貢献を実現する時代:『稼ぐ言葉の法則』刊行記念講演会 参加記 →

日本産食品などの対豪輸出額、5年で倍増 ②

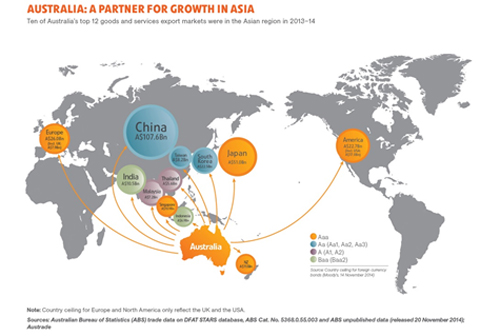

” オーストラリアは人口が約2,400万人と市場規模が比較的小さいため、世界全体への輸出額に占める割合は1.6%にとどまるものの、

人口比の需要で見ると食文化の似ている欧米諸国ではトップクラスだ。

だた、オーストラリア政府の検疫規制が厳しいため、日本から輸出できない品目が多いことがネックとなっている。

価格が低いオーストラリア産や第三国産の食材で代用できるケースも多く、日本の食品メーカーや生産者にとっては、価格競争力の強化や付加価値の訴求も課題と言える。

世界全体への輸出額も7,452億円と21.8%増え、過去最高を更新した。

日本政府は農林水産物の輸出拡大を成長戦略の柱の1つとしている。

20年までに輸出額の1兆円を掲げているが、中間目標の7,000億円を1年前倒しで実現するなど好調に推移していることから、1兆円達成の前倒しを目指す。”(出典:『NICHIGO PRESS』2016年3月 p8)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:日本産食品などの対豪輸出額、5年で倍増 ② →

日本産食品などの対豪輸出額、5年で倍増 ①

” オーストラリア市場での日本食人気を背景に、日本からの食品などの輸出が伸びている。

2015年の日本産農林水産物のオーストラリア向け輸入額(速報値)は121億円と前年比28.1%増加し、前年に続き過去最高を更新した。

日本の農林水産相が2月2日に発表した「平成27年日本産農林水産物・食品の輸出実績」で明らかになった。

オーストラリア向けの同輸出額は、国・地域別で9番目に多い。5年連続で増加しており、10年(53億円)の2倍以上に増えた。

品目別で最も多いのは清涼飲料水(20億円)。次にソース混合調味料(15億円)、アルコール飲料(14億円)などが多い。

アルコール飲料の内訳は、ビール5億円、ウィスキー4億円、日本酒3億円などとなっている。”(出典:『NICHIGO PRESS』2016年3月 p8)

続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:日本産食品などの対豪輸出額、5年で倍増 ① →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる