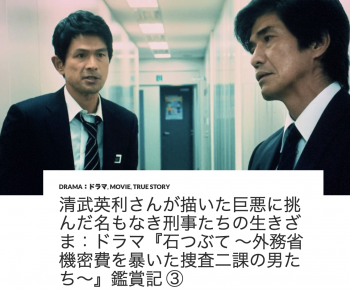

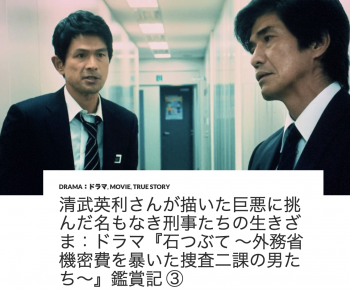

先々週末から見始め

残り2話となっていた『石つぶて 〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』

第7、8話を視聴。

映像で伝わる迫力と無念

原作は一年半前に読んでいたものの、細かな部分、記憶に残されておらず ー.ー;

その分、さらで楽しめましたが、

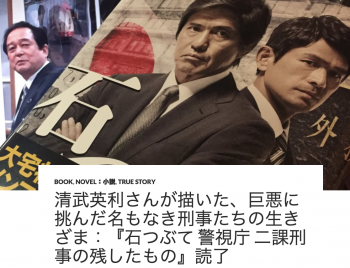

続きを読む 清武英利さんが描いた巨悪に挑んだ名もなき刑事たちの生きざま:ドラマ『石つぶて 〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』鑑賞記 ④

先々週末から見始め

残り2話となっていた『石つぶて 〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』

第7、8話を視聴。

原作は一年半前に読んでいたものの、細かな部分、記憶に残されておらず ー.ー;

その分、さらで楽しめましたが、

続きを読む 清武英利さんが描いた巨悪に挑んだ名もなき刑事たちの生きざま:ドラマ『石つぶて 〜外務省機密費を暴いた捜査二課の男たち〜』鑑賞記 ④

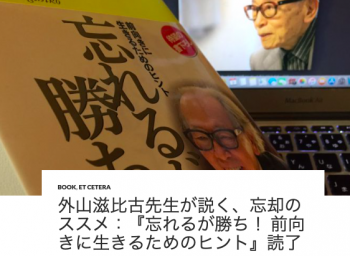

外山滋比古先生の時代を超えて読み継がれる名著『思考の整理学』を読了。

もともと昨年(2019年)参加した外山滋比古先生の講演会↙️

がきっかけとなり、「また、読んでみようか」と実家から引っ張り出してきていたところ

そこから差込み等々、1年の熟成期間を経て(笑)再び手に取り、読み進めた次第。

本書を最初に知ったのは80年代中頃のはずで、その時から評判であったように思いますが、

「一体、いつ出版されたのだろう?」と確認してみれば・・

養老孟司先生登壇の『SAUNTER Magazine Vol.01』刊行記念

トークイベント「養老孟司の旅、屋久島の多様な生き物について」に参加。

一昨年(2017年)秋の京都⬇︎以来、

久々の養老孟司先生登壇イベントということで楽しみに迎えた当日。

屋久島は、がんがん飛行機に乗っている頃は漠然と頭にあり、すっかり地上の人になってからは頭から遠のいていましたが、

続きを読む 養老孟司先生が語った屋久島の魅力『SAUNTER Magazine Vol.01』刊行記念「養老孟司の旅、屋久島の多様な生き物について」

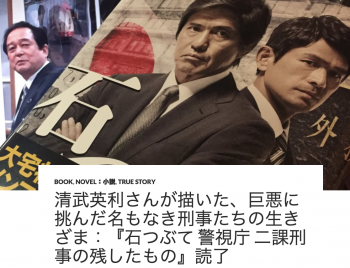

先週、読了記👇をアップロードした

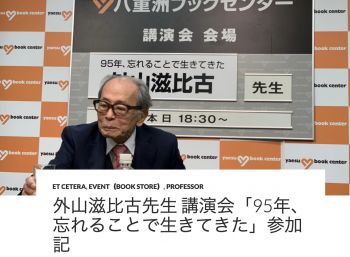

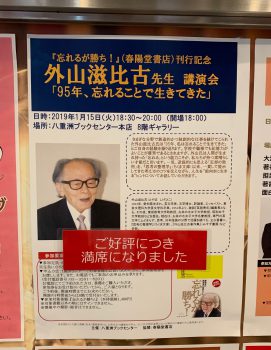

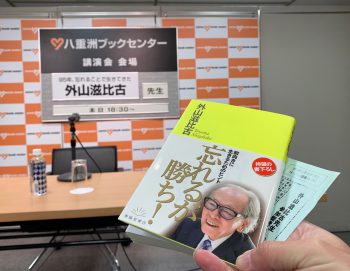

外山滋比古先生の『忘れるが勝ち! 前向きに生きるためのヒント』刊行記念

外山滋比古先生の代表作『思考の整理学』を初めて手にしたのは30年は遡るものと振り返りますが、

そんな時間感覚はあったため、同書の著者 外山滋比古さんが講演されると知ったのは少なからず意外な感じを持ち、即反応(申込み)した次第。

講演タイトルにある通り、外山滋比古先生のご年齢が95歳。TV等でもお姿を拝見したことがなかったことから

告知開始から1ヶ月くらいあったと思いますが、何らかの事情で中止にあり得るのかななんて思いも、

当日会場の八重洲ブックセンターに到着し、無事開催されることを知り、嬉しい気持ちに ^^

ただ、体調は崩されたとのことで、事前に講演20分程度+質疑応答というアナウンス。

但し、ご登壇されたご本人を見る限り、年齢を感じさせないお元気(そうな)なご様子で、

人類学者/立教大学異文化コミュニケーション学部 奥野克巳教授の『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民』を読了。

昨秋、通信販売で入手した本とともに同封されていたチラシの

記載内容から興味を持って購入した一冊。

” 現代日本社会の私たちの周りで進行する諸問題の底の部分には、世界に囚われたかのような思いこみと言っていいほどの前提があるのではないか。

それは、生きていくためには働かなければならないという条件であったり、働くことが目的化して、働くことの中に発生する課題に向き合わなければならないという思いこみであったりす。

また国家という前提があって、所得に応じて税金を払わなければならない仕組みが常識としてあって、困ったことがあれば国家が助けてくれるはずだと考えていたり、

実際に、国家や政府にこうしてくれ、ああしてほしいと願ったりすることなどである。”(p 009)

と本書冒頭「はじめに」で問題提起があり、

” 思いこみような前提がないか極小化されている場所から私自身の思考と行動の自明性を、照らし出してみることはできないだろうか。

そんなところに出かけて行って、人間の根源的なやり方や考え方について考えてみることはできないだろうか。

そういった思いが、つねに私の頭の中にあった。”(p 010)

との仮説から、

” 直観としては、そうした理想に近い社会は、狩猟採集を主生業とする社会にあると思われた。

そのひとつが、熱帯のボルネオ島で、狩猟採集を主生業とするプナンである。

プナンは、ボルネオ島(マレーシア、インドネシア、ブルネイの三つの国から成る)に暮らす、人口約一万人の狩猟採集民あるいは元・狩猟採集民である。”(p 010)

を著者である奥野克巳教授が、一年+断続的にプナンの居住地を訪問し、行動をともにしたことで書き上げられたのが本書。

シェアされている気づきの幾つかを引用すると・・

続きを読む 人類学者 奥野克巳教授が問うた「こうである」が一切ない世界からの学び:『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民』読了

養老孟司先生の新著『遺言。』を

読み始めて、

全部で9章(+終章)あるうちの第4章までを読み終えたので、そこまでのおさらい。

1章 動物は言葉をどう聞くか

2章 意味のないものにはどういう意味があるか

3章 ヒトはなぜイコールを理解したのか

4章 乱暴なものいいはなぜ増えるのか

5章 「同じ」はどこから来たか

6章 意識はそんなに偉いのか

7章 ヒトはなぜアートを求めるのか

8章 社会はなぜデジタル化するのか

9章 変わるものと変わらないものをどう考えるか

終章 デジタルは死なない

という章立てで、養老孟司先生の講演でもお馴染みの