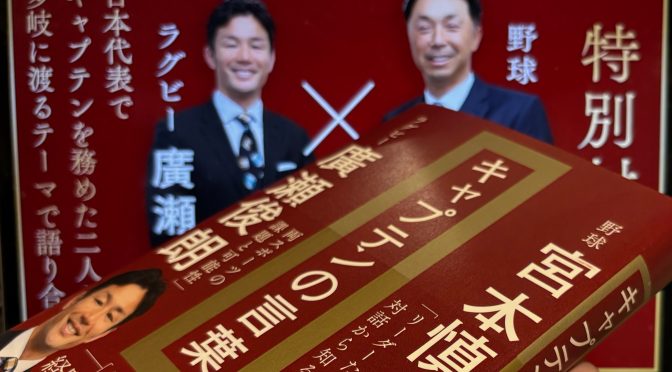

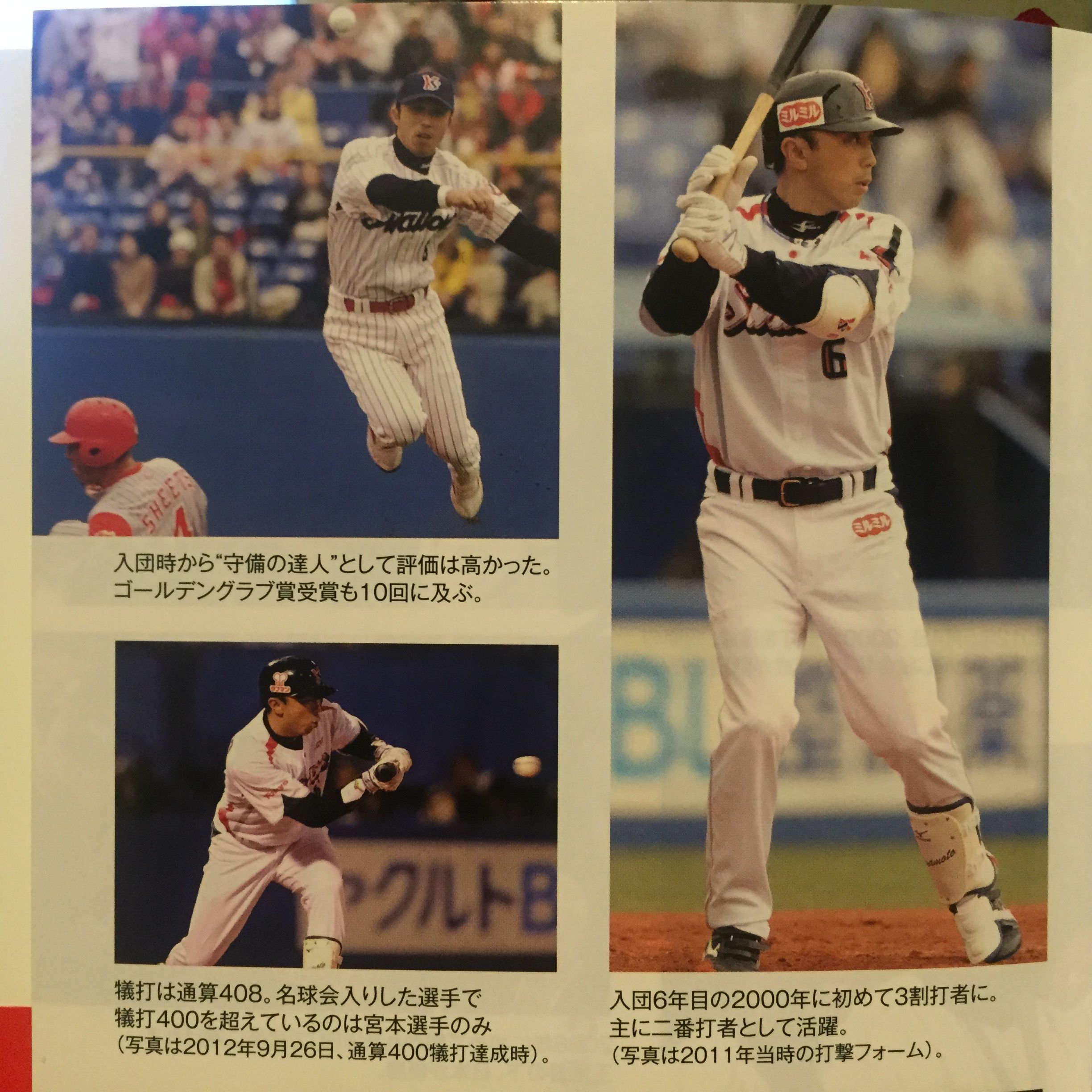

プロ野球 ヤクルトスワローズ(東京ヤクルトスワローズ)の黄金期を担った宮本慎也さんと、ラグビー 東芝ブレイブルーパスに日本代表でも活躍された廣瀬俊朗さんの対談本『キャプテンの言葉』を読了。

(2025年)5月、ゴールデンウィーク明け、ぷら〜っと立ち寄った書店内で

サイン本を見つけ購入していた著書。

はじめに

第1章 それぞれのルーツ

第2章 キャプテンの苦悩

第3章 言葉の力

第4章 名将たちの教え

第5章 日本代表

第6章 令和の指導論

第7章 今後のビジョン

の章立てに論が展開。

冒頭 「はじめに」で

” こうしたチームスポーツにおいては、プレーヤー(選手)は指揮官である監督(ヘッドコーチ)によってコントロールされるが、チームの指揮系統は必ずしもその一本の縦のラインだけで成立するものではなく、選手間における優秀な「リーダー」の存在は、チームが勝利を目指すうえで不可欠とされている。「チームリーダー」が選手のまとめ役として、そして監督と選手のつなぎ役として有機的に機能することで、強られていくのだ。”(p3)

という前段を受け、それぞれのプロフェッショナルまで上り詰めた競技でキャプテンのイメージ強いお二人、7ー3程度の割合で宮本慎也さんがお話しをリードされている印象で

” 宮本 不思議なもので、話してすぐにとは言いませんけど、失敗したときには、もう2〜3日したらなんとなくわかりますね。みんなの行動を見ていたら、「あ、伝わってねえな」って(笑)。

・・中略・・

廣瀬 そう考えると、キャプテンの言葉一つひとつがチームを上げることも下げることもありえるわけで、怖さも感じますね。

宮本 そうなんですよ。僕なんか、もともと口が過ぎるタイプなんで、なおさら気をつけないといけないんですけどね(笑)。やっぱり言葉って、良いほうにも悪いほうにも行きますよ。”(p84-85)

とチームを率いる立場での共通認識に、

” 宮本 高校野球だと、野球の技量はそんなに高くないんだけど、チーム内でやけに人望がある、人気があるヤツっているんです。影響力があるから監督もとりあえずメンバーに入れたりするんだけど、でも実際、そういう子って、たとえメンバーには入れなかったからといって、ソッポを向くようなことは基本的にないんですよ。周りから好かれるということは、自分の境遇が悪い中でも、ちゃんとやっているからじゃないですか。”(p51)

という一方、

” 宮本 そうやって考えると、僕は「プロ」という世界にはキャプテンは必要ない」という考え方になりますね。

個の力を結集して、その中で常時試合に出ているヤツがうまく取りまとめるぐらいのやり方で十分なんじゃないかな。”(p54)

と段階によって在りように、

” 廣瀬 以前なら、ヘッドコーチが直接入ってきて指示するようなこともあったんです。それに対して、「(指導者が)関与しすぎだ」ということになって、いろいろとルールで縛るようになったんですよ。そこは「試合は選手のものだ」という、ラグビーが大事にしているフィロソフィー(哲学)がありますから。

宮本 野球とはえらい違いやな。野球はとにかく監督の言うことを聞いてやらないかんですから。それが野球のフィロソフィーということなのかな(笑)。”(p91)

競技で分かれるリーダー像に、対談ではキャプテンシーに限定されず、求められる指導者像、現役時代の回顧に、スポーツ界の未来といった事がらも含まれ論が展開されていきます。

当初はアスリートによる対談本とのことで快調に読了に至るかと思いきや、285ページに及ぶ厚みで時間を要しましたが、お二人の現役時の姿が刻まれている者としては、個及びチームでパフォーマンスを支えた土台を垣間見れる思いの読書となりました。