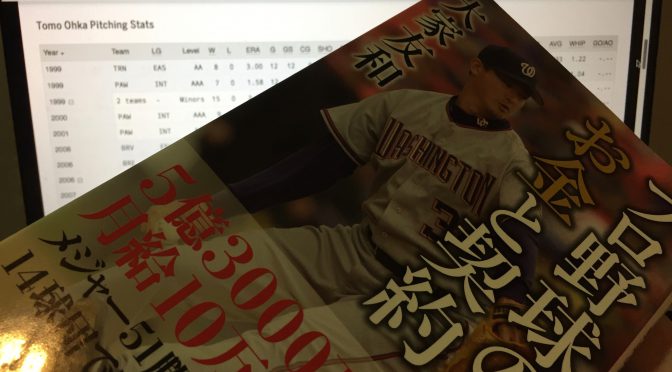

(日本時間)10月25日からはMLB(メジャーリーグ・ベースボール)の頂上決戦、World Series:ワールドシリーズは

World Series 2017 Houston Astros vs Loa Angeles Dodgers(出典:EAST TEXAS MATTERS.coms/画像はサイトにリンク)

World Series 2017 Houston Astros vs Loa Angeles Dodgers(出典:EAST TEXAS MATTERS.coms/画像はサイトにリンク)

Los Angeles Dodgers:ロサンゼルス・ドジャース対Houston Astros:ヒューストン・アストロズの顔合わせ。

ということで、応援していたChicago Cubs:シカゴ・カブスは 記事↓にした翌日

<< 2017年10月19日投稿:画像は記事にリンク >> シカゴ・カブス、ワールドシリーズ2連覇へ向け、ロザンゼルス・ドジャース相手に崖っぷちの戦い

<< 2017年10月19日投稿:画像は記事にリンク >> シカゴ・カブス、ワールドシリーズ2連覇へ向け、ロザンゼルス・ドジャース相手に崖っぷちの戦い

ドジャースに)ボコられて撃沈となり、連覇ならずと、、。

出典:MLB.ccm(画像はサイトにリンク)

出典:MLB.ccm(画像はサイトにリンク)

群雄割拠の世界で、レギュラーシーズンは選手層の厚さなどから長丁場を経て、地力が戦績に反映されやすいと思いますが、

短期決戦(3勝又は4勝勝ち抜け)となるプレーオフとなると、流れを掴んだり、手放さなかったり、

勢いという要素も大きく、実力以外の要素も感じています。但し、ドジャースとの顔合わせに関してはシリーズ1勝4敗で

内容も大味であったような印象もあり、力の差も否定出来ないです。

ただ、シーズンを通すと序盤の停滞を脱してワールドチャンピオンを競るところまで勝ち残ってきたシーズンに

“Cubs proud of challenging season” 出典:Chicago Cubs公式サイト(画像はサイトにリンク)

“Cubs proud of challenging season” 出典:Chicago Cubs公式サイト(画像はサイトにリンク)

ファンの多くは納得できるでしょう。

そんなんで、来るワールドシリーズは肩の力を抜いて見られることになりましたが T〜T;

Houstonにはフライトの乗り継ぎで立ち寄った程度の縁しかないこともあり、ドジャースに対するイメージはロサンゼルスの街と共に良く、頭上に勝利の女神が微笑む結果を期待しています ^^

Go Dodgers.-