今週末(2024/8/31)はTVで一度見たインパクトが脳裏に刻まれていたところざわサクラタウンを訪れ、

最寄「東所沢」駅から歩くものの分かりやすい経路でスムーズに現地入り

最寄「東所沢」駅から歩くものの分かりやすい経路でスムーズに現地入り

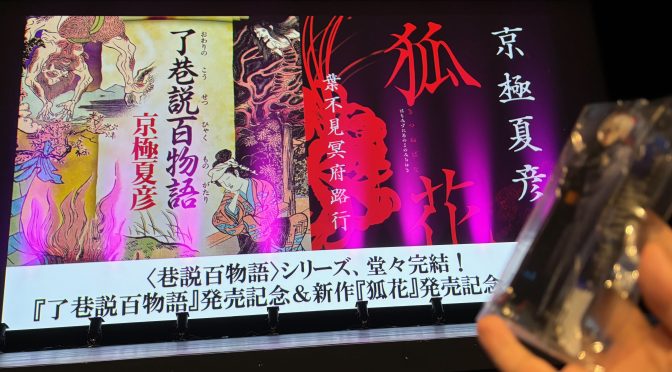

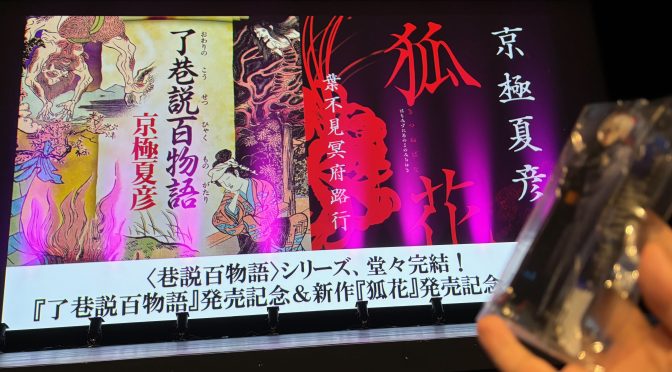

小説家 京極夏彦さんご登壇の『了巷説百物語』発売記念&新作『狐花』発売記念イベントに参加。

京極夏彦『了巷説百物語』重版出来!<巷説百物語 > シリーズ、感動の完結編

イベント参加と同時に入手難となっている『了巷説百物語』直筆サイン本が手に入るとなり、開催を知り即反応していた次第。

圧倒される迫力伴う建築(写真:角川武蔵野ミュージアム)

圧倒される迫力伴う建築(写真:角川武蔵野ミュージアム)

土地勘もないことから早めに現地入り。

敷地の使い方も大胆にしてアート(写真:日中は立ち入り可能な水板)

敷地の使い方も大胆にしてアート(写真:日中は立ち入り可能な水板)

「金かけたなぁ」と、スケールに空間計画等に圧倒された後、

会場の(ところざわサクラタウン内)JAPAN PAVILLION A

会場の(ところざわサクラタウン内)JAPAN PAVILLION A

会場(JAPAN PAVILLION A)前に腰を落ち着け、幸い傘を差すことなく長閑に開場待ち。

暑さから当初予定より早めに会場のジャパンパビリオンホールA内への入場叶い、予め割り振られた席に置かれていた特典(直筆サイン本等)を入手し一安心 ^^

袋詰めされていた特典類(サイン本、アクリルスタンド2種、うちわ他)

袋詰めされていた特典類(サイン本、アクリルスタンド2種、うちわ他)

イベントは、

続きを読む 京極夏彦さんの世界観 映像で初体感:『了巷説百物語』発売記念&新作『狐花』発売記念イベント 参加記 →

西日本から東京地方への台風接近(中途で消滅?!)がひたひたと報じられる中、(2024年)8月最終週2本目のイベントは

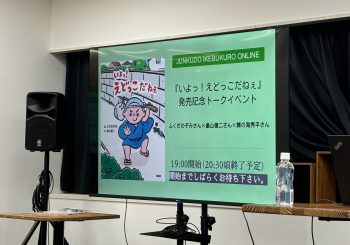

先週に続いてのジュンク堂池袋本店9Fで、掘り下げられるのは江戸っ子〜

先週に続いてのジュンク堂池袋本店9Fで、掘り下げられるのは江戸っ子〜

先週に続いてジュンク堂池袋本店を往訪し『いよっ!えどっこだねぇ』発売記念トークイベント ふくだのぞみさん × 畠山健二さん × 舞の海秀平さん に参加。

最前列中央ポールポジション確保 🫡

最前列中央ポールポジション確保 🫡

元小結 舞の海秀平さんの登壇に興味を持っての参加。

江戸っ子の粋を学ぶ

悪条件(天候)に相応しくない形で続々と席が埋まっていく状況から開演時間を迎えるも「舞の海秀平さんが、まだ来ていない」とのことで・・

続きを読む 『いよっ!えどっこだねぇ』発売記念トークイベント ふくだのぞみさん × 畠山健二さん × 舞の海秀平さん 参加記 →

作家 細田昌志さんの『力道山未亡人』を読了。先月(2024年6月)末、闘道館で開催された本書

<< 2024年7月2日投稿:画像は記事にリンク >> 田中敬子さん X 細田昌志さんのトークで力道山の凄みを今一度感じてきた:『力道山未亡人』出版記念トークショー&サイン撮影会 参加記

<< 2024年7月2日投稿:画像は記事にリンク >> 田中敬子さん X 細田昌志さんのトークで力道山の凄みを今一度感じてきた:『力道山未亡人』出版記念トークショー&サイン撮影会 参加記

出版記念トークショー&サイン撮影会で入手していた経緯。

本書は、作家 故安部譲二さんが細野昌志さんに

” 「敬子さんを書いてよ」

「え?」

「田中敬子。ほら力道山の奥さんだった」”(p309)

と提案を受け、安部譲二さんの死去により頓挫しかかるも新たな橋渡し役の出現により出版に至った著書。

序盤から

” 腹部を刺され、山王病院に運ばれた力道山は、応急手当で済ませると、医師の忠告に耳を貸さず「家に帰る」とわめき散らしたという。

「病院」で手術をすると警察に漏れてしまって、報道されかねない。そうすると「力道山は強い」というイメージが損なわれる。そのことを、まず考えたんでしょう」(田中敬子)”(p21)

緊迫の場面が描写されつつ、力道山と田中敬子さんがそれぞれの道を歩んでいた頃から

続きを読む 細田昌志さんが辿った力道山、田中敬子さんの生涯。そしてアントニオ猪木:『力道山未亡人』読了 →

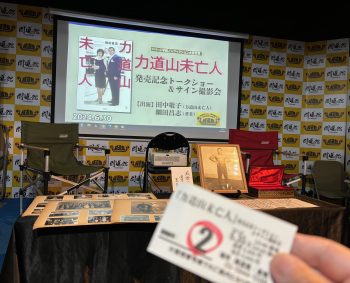

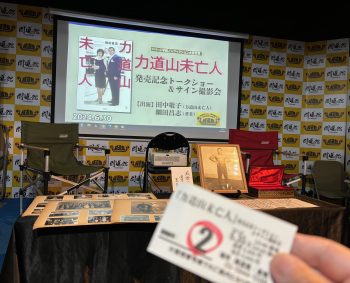

先週末(2024/6/30)は、昨年8月の山崎照朝師範イベント以来で闘道館 2Fを訪れ、

最前列中央のポールポジション確保で高まる(開演前の)テンション

最前列中央のポールポジション確保で高まる(開演前の)テンション

『力道山未亡人』出版記念トークショー&サイン撮影会 に参加。

昭和初期の大スター力道山に焦点当てられた内容だけではなく、手元に1枚力道山(敬称略)サイン入り写真を持っており所縁ある方と写真撮れることに魅力を感じ開催を知り即反応。

登壇されるのは『力道山未亡人』を上梓され、第30回小学館ノンフィクション大賞を受賞された著者の細田昌志さんに、

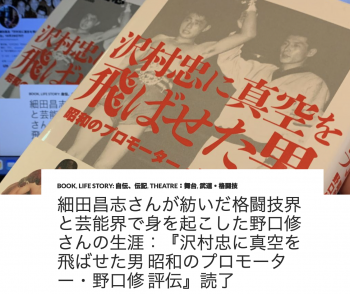

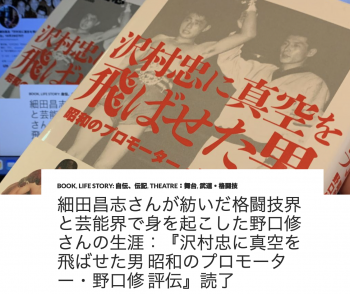

<< 2021年1月7日投稿:画像は記事にリンク >> 細田昌志さんが紡いだ格闘技界と芸能界で身を起こした野口修さんの生涯:『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修 評伝』読了

<< 2021年1月7日投稿:画像は記事にリンク >> 細田昌志さんが紡いだ格闘技界と芸能界で身を起こした野口修さんの生涯:『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修 評伝』読了

力道山未亡人こと田中敬子さん。

トークは『力道山未亡人』の構成に従って、力道山に薫陶を受けたアントニオ猪木さん死去が打電された当日(2022/10/1)のお話しに始まり、

続きを読む 田中敬子さん x 細田昌志さんのトークで力道山の凄みを今一度感じてきた:『力道山未亡人』出版記念トークショー&サイン撮影会 参加記 →

作家 伊東潤さんの『江戸咎人逃亡伝』を読了。

サイン本入荷情報に反応し、

通算10作目となる伊東潤さん(サイン)本.-

通算10作目となる伊東潤さん(サイン)本.-

入手していた著書。

本書は、

島脱け

夢でありんす

放召人討ち

の3話を収録。

「島脱け」は、一代限りの武家奉公人が主人に見込まれ行った闇仕事から

” 政恒が語るところによると、安永六年(一七七七)田沼意次に連なる勘定奉行の石谷清昌は、江戸市中に流入した無宿者の処置に困っていた。そこで片っ端から無宿人を捕らえて佐渡に送り込む計画をぶち上げた。”(p11)

激務を課される佐渡送りの憂き目に遭い、繰り広げられる決死の脱出劇。

「夢でありんす」は、

続きを読む 伊東潤さんが描いた江戸に生きた人たちの窮地と心意気:『江戸咎人逃亡伝』読了 →

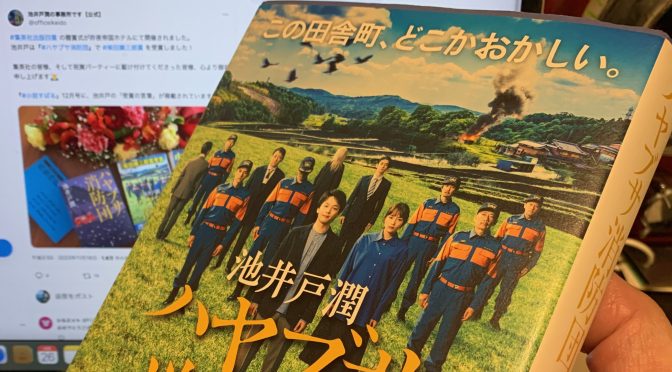

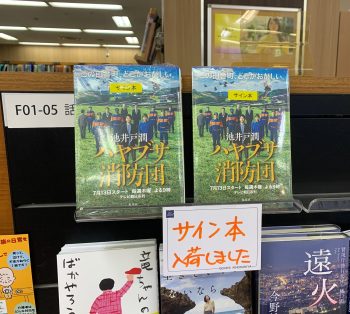

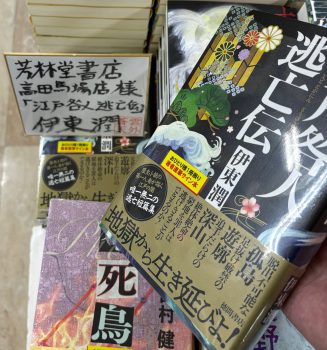

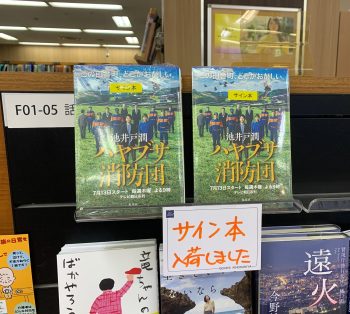

池井戸潤さんの『ハヤブサ消防団』を読了。発売当初見送っていたサイン本が

『アキラとあきら 上』購入時に「今回は1冊で・・」と見送っていた『ハヤブサ消防団』サイン本、夏に入手機再訪で少数在庫されていた1冊を確保.-

『アキラとあきら 上』購入時に「今回は1冊で・・」と見送っていた『ハヤブサ消防団』サイン本、夏に入手機再訪で少数在庫されていた1冊を確保.-

ドラマ化にあたり、再び書店にサイン本が並んだ機会を捉え入手していた一冊。

田舎町、限られる人間関係の中で・・

本書は華々しく文壇にデビューしたミステリー作家が、父の葬儀後、かつて祖父母が暮らしていた空き家となった家を訪れ、

“「この家こそ、オレが住むべき場所じゃないのか」

この土地こそが、いまのオレが必要としている場所だ。立ち返るべき原点なのだ、と。”(p015)

と目を見開かされ、舞台となる「ハヤブサ」に転居。その後、程なく・・

続きを読む 池井戸潤さんが田舎町舞台に描いた迫真ミステリー:『ハヤブサ消防団』読了 →

今週(2023/10/30)は、昨年↓に続いて

<< 2022年11月3日投稿:画像は記事にリンク >> 京極夏彦さん、多田克己さん、村上健司さん、黒史郎さん登壇イベント「帰ってきた、ひどい民話を語る会」参加記

<< 2022年11月3日投稿:画像は記事にリンク >> 京極夏彦さん、多田克己さん、村上健司さん、黒史郎さん登壇イベント「帰ってきた、ひどい民話を語る会」参加記

神田古本まつり併催の京極夏彦さん登壇トークイベントに参加。

今回は、刊行記念トークショー『それいけ! 妖怪旅おやじ』舞台裏を語る!と題され、登壇は対象書籍の著者 妖怪研究家 多田克己さん、ライター 村上健司さんに、本の元になった連載が掲載されていた『怪と幽』誌の似田貝大介編集長で、京極夏彦さんは進行役。

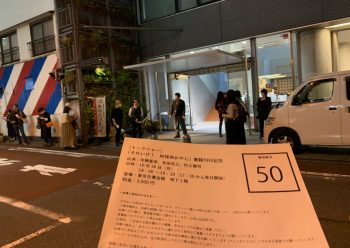

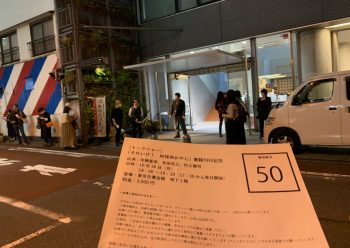

平日開催で万全を期して休みを取り整理券配布開始10分前に会場の東京古書会館に到着すれば・・ 既に会館内に伸びる長蛇の列💦

平日夕刻ながら長い待機列に、和装された方々に、開演前から熱気を感じつつ無事整理券を確保 ^^

平日夕刻ながら長い待機列に、和装された方々に、開演前から熱気を感じつつ無事整理券を確保 ^^

「しまった」と出遅れ感抱くも、定員120名のところ#50を確保.-

2時間余できた空き時間は近場でのコーヒータイムとして万城目学さんの『八月の御所グラウンド』を読了させるなどして、会場に戻り、再度の整列から入場を経て空席を見渡せば3列目中央付近を確保。

着席場所からの眺め

着席場所からの眺め

冒頭、『怪と幽』からカイトユウマンの登場あり、

似田貝大介編集長、カイトユウマン、京極夏彦さん

似田貝大介編集長、カイトユウマン、京極夏彦さん

撮影タイムで盛り上がった後、饒舌な京極夏彦さんの進行で刊行に至るまでの旅のエピソードを多田克己さん、村上健司さんからユーモアを交えヒアリング。

続きを読む 京極夏彦さんの進行で多田克己さん、村上健司さんのお化け/妖怪の痕跡を辿る話しを和やかに聞いてきた:刊行記念トークショー『それいけ! 妖怪旅おやじ』舞台裏を語る!参加記 →

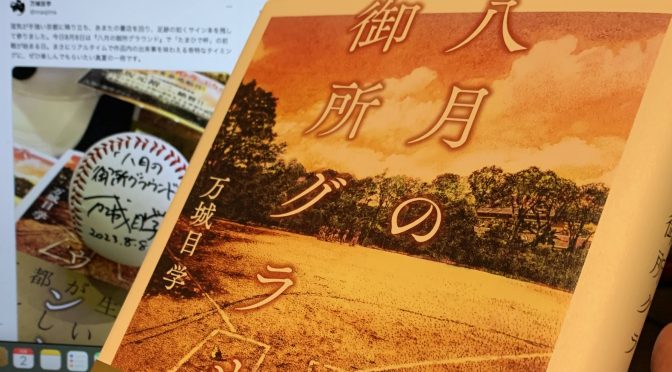

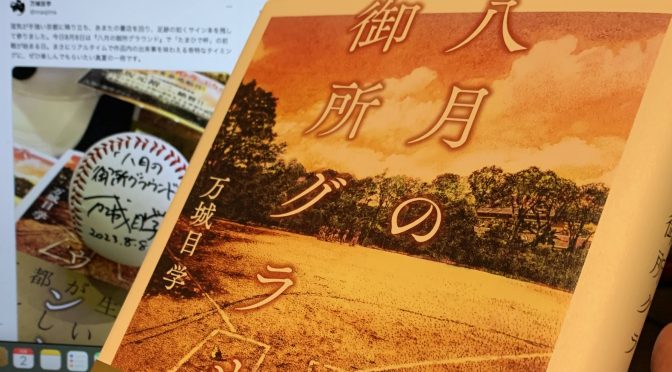

小説家 万城目学さんの『八月の御所グラウンド』を先月(2023年10月)末読了。

サイン本販売情報に

出典:紀伊國屋書店 新宿本店 X(画像は Post にリンク)*画像は一部加工

出典:紀伊國屋書店 新宿本店 X(画像は Post にリンク)*画像は一部加工

反応して夏に入手してした新刊。

『あの子とQ』↓以来、約1年ぶりの

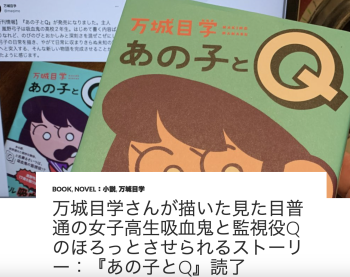

履歴を辿ると・・『バベル九朔』から3年連続しての10月に万城目学さん本でした << 2022年10月12日投稿:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが描いた見た目普通の女子高生吸血鬼と監視役Qのほろっとさせられるストーリー:『あの子とQ』読了

履歴を辿ると・・『バベル九朔』から3年連続しての10月に万城目学さん本でした << 2022年10月12日投稿:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが描いた見た目普通の女子高生吸血鬼と監視役Qのほろっとさせられるストーリー:『あの子とQ』読了

万城目学さん本で通算5作目。(万城目学さんとの)出会いが

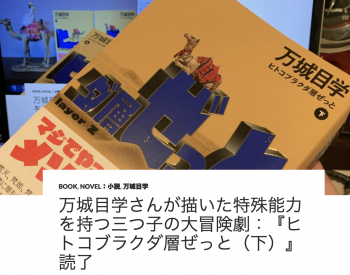

<< 2021年8月22日投稿分:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが描いた特殊能力を持つ三つ子の大冒険劇:『ヒトコブラクダ層ぜっと(下)』読了

<< 2021年8月22日投稿分:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが描いた特殊能力を持つ三つ子の大冒険劇:『ヒトコブラクダ層ぜっと(下)』読了

と超大作であったため、(買ってはいたものの)読み始め前は弩級のボリュームを覚悟していましたが、本書は

十二月の都大路上下ル

八月の御所グラウンド

の二篇を収録。計204ページと軽量?で

続きを読む 万城目学さんの京都舞台に胸をキュッとさせられる短編二篇:『八月の御所グラウンド』読了 →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる