エネルギー問題や外交を専門とされ、夏から活躍の場を国政(参議院議員)に移された青山繁晴さんの著書『ぼくらの真実』を読了.-

2014年12月初版で、青山繁晴さんの代表作に入ると思われる『ぼくらの祖国』を引き合いに出され・・

” この書は、「ぼくらの祖国」という書の続編として書き始め、そして続編というより正編だと思い定めました。”(p215)

という経緯があり、

” ぼくがこの書でみんなと一緒に考えたい “(p35)

という思いから

” 拉致からこれらすべての海の事件まで、日本国民の人生や命が奪われ続けて、ただの一度も日本は反撃したことがありません。”(p41/「海の事件」に関して本書に記述有り)

” 平和を実現できないことがとっくに、胸の張り裂けるような犠牲によって実証されている憲法を、なぜ平和憲法と呼び続けるのか。

・・中略・・

もう一度、ありのままに申しましょう。世界平和を目指した憲法を作ったのではなくて、仮に日本だけを徹底的に武装解除するための憲法を作っただけです。”(p75/p79)

といった問題提起に、

続きを読む 青山繁晴さんが一冊の本を通じて問うた、日本人としての矜持:『ぼくらの真実』読了 →

TVドラマ『古畑任三郎』やNHK大河ドラマ『真田丸』など、個性的な役柄を演じ切ることで

お馴染み、俳優の西村雅彦さんの『西村雅彦の俳優入門』を先日読了.-

先週末に参加したイベント ↓

<< 2016年12月11日投稿:画像は記事にリンク >> 西村雅彦さんに学んだ役者としての心得、伝わる会話術:『西村雅彦の俳優入門』刊行記念トークショー参加記

<< 2016年12月11日投稿:画像は記事にリンク >> 西村雅彦さんに学んだ役者としての心得、伝わる会話術:『西村雅彦の俳優入門』刊行記念トークショー参加記

の対象書籍として購入したもので、全体で109ページという分量からサラっと読めました。

但し、書かれてあることは俳優を目指す上での要点なり、心得がコンパクトにまとめられており、

まず、こういった世界を目指す方々に対しては貴重な書と云えそうです。

俳優、そしてコミュニケーターとして

本書に、どのようなことが書かれているかというと・・

続きを読む 西村雅彦さんに学ぶ、「言葉を伝える」コミュニケーションの極意:『西村雅彦の俳優入門』読了 →

英語教材販売で世界2位の記録などを持つ、営業に関して錚々たる実績を持ち、

その経験、ノウハウなどをセミナー等で広く伝授されている和田裕美さんの『幸せなお金持ちにすごいお金。』を先日読了.-

和田 裕美 SBクリエイティブ 2016-11-30

イベント対象書籍として購入したもので、和田裕美さんの著書は初めて。

和田裕美さんが営業で世界的な実績を打ち立てた時期は、フルコミッション(完全歩合)制で、

「20代からの時からお金で困ったことがない」というキャリアの中で、部下を率いる立場となり、

能力は同じなのに、お金を稼げる人もいれば全然稼げない人もいて、そこに疑問を感じられた結論が、

” お金持ちになれない人は、「欲しい」と言いながら、「本気で欲しくない」というパラドックスに陥っている “(p42)

と見出され、お金持ちのマインドセットについて説明、説かれたのが本書。

続きを読む 和田裕美さんに学ぶ、読者をお金持ちに導く「天国貯金」という考え方:『幸せなお金持ちになるすごいお金。』読了 →

高城剛さんの『黒本 参』を読了.-

前回、アップロードした↓『白本』シリーズと同じく、

<< 2016年12月8日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:続『白本 参』読了

<< 2016年12月8日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:続『白本 参』読了

高城剛さん発行のメールマガジン「高城未来研究所フューチャーリポート」の読者から届いた問いに

高城剛さんが回答するQAコーナーが再編集されたもの。何れもその内容から大手メディアからの出版はまかり通らず、

電子書籍のみでの流通と。更に『白本』シリーズは若干手心が加えられている位置づけで、

『黒本』シリーズは、例えば本書(『黒本 参』)から引用すると・・

” 日本(の世論)を動かし、日本式システムを強固に守っているのは、芸能プロダクションなんです。

なにしろ、日本式システムに刃向かう人は、SMAPだろうが、有名ニュースキャスターだろうが絶対に許しません。

その暗黙のルールを執行するのが日本の芸能プロダクションで、そこにテレビ局(と政府の一部)が全面的に力を貸している構造です。”(位置No.323/数値は電子書籍のページ数/以下同様)

といった具合、「(こんなこと書いちゃって)大丈夫?!」という高城剛さんからの渾身の剛速球が投げ込まれてくるような内容で綴られている一冊。

続きを読む 高城剛さんに学ぶ、何があっても恐れることのない未来:『黒本 参』読了 →

先週、読了記をアップロードした

<< 2016年12月1日投稿:画像は投稿にリンク >> 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:『白本 参』読了

<< 2016年12月1日投稿:画像は投稿にリンク >> 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:『白本 参』読了

高城剛さんの『白本 参』で印象に残り、書き切れなかったところを今回。

メールマガジン「高城未来研究所フューチャーリポート」の読者から届いた

” どんな時に生きていることを実感されますか?私は漠然としていますが、日本を出た時に生きていることを強く感じます。

高城さんはこれまで結構危険な経験もしてこられたようですが、どんな時に/どんな場所で生を実感されますか?”(位置No.800/数値は電子書籍のページ数/以下同様)

↑という質問に対して、高城剛さんは

続きを読む 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:続『白本 参』読了 →

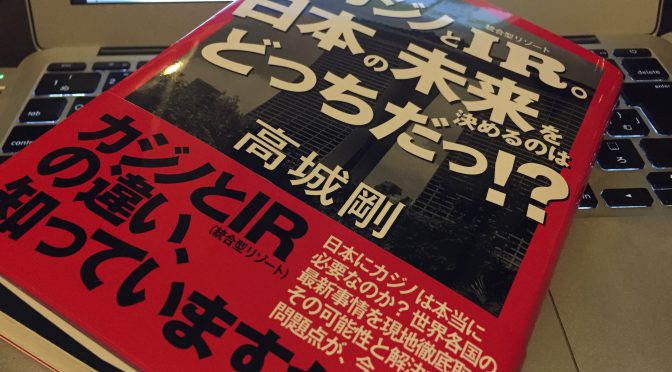

突如といった感じでヘッドラインを飾り、スピーディーな展開を見せている(通称)カジノ法案ですが、

そんな頃合いを見計らったのか、単に偶然であったのか・・

高城剛さんの新刊『カジノとIR(統合型リゾート)。日本の未来を決めるのはどっちだっ!?』を読了.-

ご自身も一時、

” カジノで大きな金額を落とすいわゆるハイローラーだった “(p15)

という高城剛さんが、

” IRの成功こそが、2020年以降の日本という小さな島国の経済を再び活性化させるための大きなチャンスであると考えている。

現在、2020年の東京オリンピックが終われば、その先には次の起爆剤として、考えうる材料はひとつもない。”(p11)

という予見に基づき、

第1章 なぜシンガポールは短期間で観光収入を3倍に増やせたのか?

第2章 マニラ急成長の秘密と、マカオ衰退の理由

第3章 世界一のカジノ国フランス

第4章 90年代ラスベガスの成功と、近年のニューヨーク州のラスべカス化戦略

第5章 世界のカジノから日本は何を学び、何を生かすべきなのか?

という目次立て/構成のもと、本の主眼としては日本で実現されるべきIR(統合型リゾート)の在るべき姿について説かれています。

続きを読む 高城剛さんに学ぶ、カジノとIR(統合型リゾート)が分かつ日本の進路:『カジノとIR。日本の未来を決めるのはどっちだっ!?』読了 →

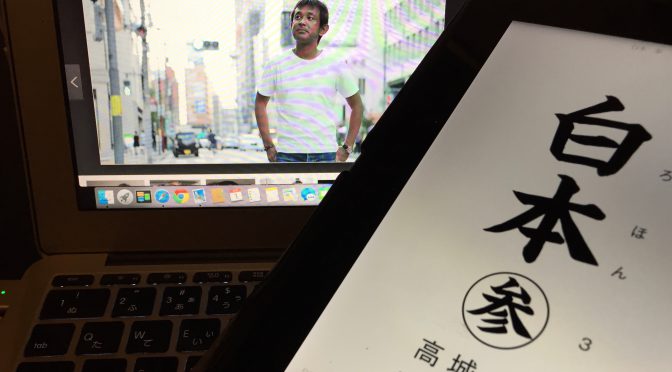

高城剛さん発行のメールマガジン「高城未来研究所フューチャーリポート」で読者とのQAコーナーを再編集した

『白本 参』を読了。

シリーズ最初の『白本』を最初読んだのが、2014年8月であったことから

<< 2014年8月23日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんのライフスタイルから導かれた答えに感じる生き方:『白本』その弐

<< 2014年8月23日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんのライフスタイルから導かれた答えに感じる生き方:『白本』その弐

裏『白本』とも云うべき『黒本』シリーズを含め、2年余の付き合いと。

<< 2016年1月28日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんが明かす、出版が憚かられる扉の向こうの真実の世界:『黒本 弐』読了記 その弐

<< 2016年1月28日投稿:画像は記事にリンク >> 高城剛さんが明かす、出版が憚かられる扉の向こうの真実の世界:『黒本 弐』読了記 その弐

続きを読む 高城剛さんに学ぶ、本気で日々を楽しみ、心身が喜んでいることを実感する生き方:『白本 参』読了 →

先日読了した ↓

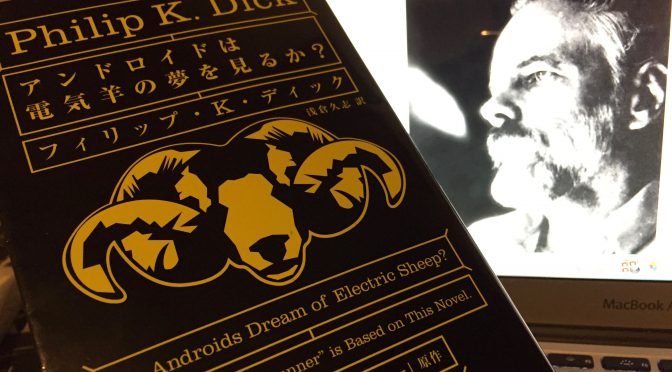

<< 2016年11月23日投稿:画像は記事にリンク >> フィリップ・K・ディックが描いた映画『ブレードランナー』の原作本で描いた世界:『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』読了

<< 2016年11月23日投稿:画像は記事にリンク >> フィリップ・K・ディックが描いた映画『ブレードランナー』の原作本で描いた世界:『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』読了

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の「訳者あとがき」で興味深い記述があったので、今回取り上げたいと思います。

フィリップ・K・ディック 早川書房 1977-03-01

著者のPhilip K. Dick:フィリップ・K・ディックについて紹介している部分。

フィリップ・K・ディックが定義する「人間」

キャリアを通じての全体は・・

続きを読む フィリップ・K・ディックが『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』で読者に問い、説いたこと →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる