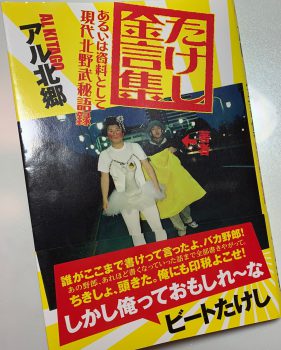

ビートたけしさん弟子のアル北郷さんの

『たけし金言集 あるいは資料として現代北野武秘語録』を読了。

書店で時間つぶしをしていた際、たまたま手が伸び、立ち読みした内容から興味を持ち、後日入手していた経緯。

ビートたけしさんの人間臭すぎる・・

どのようなことが本書に書かれているかというと・・

ビートたけしさん弟子のアル北郷さんの

『たけし金言集 あるいは資料として現代北野武秘語録』を読了。

書店で時間つぶしをしていた際、たまたま手が伸び、立ち読みした内容から興味を持ち、後日入手していた経緯。

どのようなことが本書に書かれているかというと・・

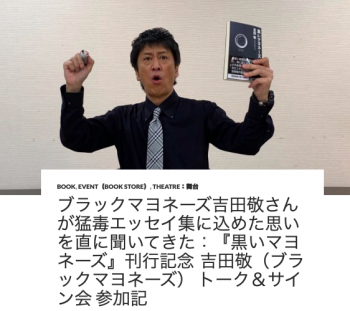

『黒いマヨネーズ』を読了。本書は『パピルス』『小説幻冬』の連載、『紺色のカラス』が改題され、加筆/修正されたもの。

先週、刊行記念トーク&サイン会⬇︎に参加していたことから

但し、一般的なトーク&サイン会にあらず、

第一部 記者会見

第二部 トーク

第三部 サイン会

なる三部構成。

ということで、序盤は取材記者に撮影に音声の方が入り混じる独特な雰囲気。予定時間を10分ほど押して、吉田敬さん登場。

そこからワイドショーで何となくお馴染みの光景が目の前で繰り広げられ、

連載期間中はコラムのことが頭から離れぬ日々に、書き溜めたメモが膨大な数に及んだり、コンビの小杉竜一さんのウケ狙い無しの本音炸裂であったり・・

最後は「やっぱ(時節柄)来たかぁ・・」と、芸能界を揺るがしている闇営業の質疑で軽妙な応酬があり、計20分ほど。

続いて10分ほどの休憩を挟んで、烏龍パーク 橋本武志さん、すゑひろがりず 南條庄助さん相手にトーク。

続きを読む ブラックマヨネーズ吉田敬さんが猛毒エッセイ集に込めた思いを直に聞いてきた:『黒いマヨネーズ』刊行記念 吉田敬(ブラックマヨネーズ) トーク&サイン会 参加記

1984年に出版された『民夫くんと文夫くんのオレたち天才! めちゃぶつけ』が改題され、文庫化された

放送作家 故景山民夫さんと高田文夫さんの『民夫くんと文夫くん あのころ君はバカだった』を読了。

先月(2019年5月)に読了していた

『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』の中に

” 語感が似ているので「民生くんと文夫くん あのころ君はバカだった」という本を出したり・・・ この角川文庫版に談志師匠が書いて下さり、大爆笑の仕上がりになっている。

当人の談志も「オレの最高の文章は民生の解説」と言っている。”(p92)

とあり、古本を検索して入手していたもの。

のっけから景山民夫さんによる「まえがき」で

” 高田文夫と僕とは、同じ放送作家をしていながら、13年間まるで出会ったことがなかった。

名前だけは知っていたが、あっちは塚田茂大先生門下の「スタッフ東京」の一員。

こちらは生まれついての一匹カワウソ。どうせ会ったって話は合うまい、チンケな馬鹿だろうくらいに思っていたのだ。”(p3)

とガツンとやられます(笑)

本書はニッポン放送でオンエアされていた番組「民夫くんと文夫くん」の書き起こしで

続きを読む 景山民夫さんと高田文夫さんが10分番組で斬りまくったあのころ:『民生くんと文夫くん あのころ君はバカだった』読了

先週、中間記をアップロードした

高田文夫さんの『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』を読了。

(中間記後に)読み進めた

第二章 ビートたけし誕生

第三章 自伝的「東京笑芸論」

秘蔵フォトアルバム

はみ出しフォトアルバム

の中で、自然と引き込まれていったのは・・

続きを読む 高田文夫さんが振り返った笑いの歴史を築いていった人たちとの忘れ得ぬ瞬間:『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』読了

高田文夫さんの『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』を読み始めて

第一章 体験的「笑芸」六〇年史

第二章 ビートたけし誕生

第三章 自伝的「東京笑芸論」

と目次立てされているうち、第一章を読み終えたので、そこまでのおさらい。

先月(2019年4月)、

『東京笑芸ざんまい』を読んでいた際、

” 東京の大衆芸能を書きつづってきたこのシリーズ、三部作でこれが三冊目の完結篇。

『誰も書けなかった「笑芸論」』森繁久彌からビートたけしまで』『TOKYO芸能帖 1981年のビートたけし』に続く、これが噂の『東京笑芸ざんまい わたしの芸能さんぽ』である。”(p7)

とあり、

三部作作全部読めているかチェックしたところ本作(『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』)の未読に気づき、

まず、本書冒頭の「開口一番」で

続きを読む 高田文夫さんが振り返った笑いの歴史を築いていった人たちとの忘れ得ぬ瞬間:『誰も書けなかった「笑芸論」森繁久彌からビートたけしまで』中間記

先日、中間記をアップロードしていた

高田文夫さんの『東京笑芸ざんまい』を読了。

中、後半で印象的に残ったところは、

私が以前、読んでいた『美しく、狂おしく、岩下志麻の女優道』

の著者 春日太一さんについて

” 私が最も信頼する物書きであり、これほど映画を愛しきっている男も知らない。だから映画評論家なんてチンケな肩書きではなく、時代劇・映画史評論家と称している。”(p229)

という人物評であったり、