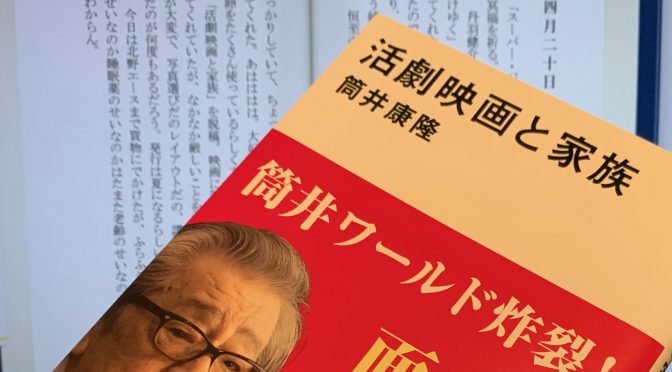

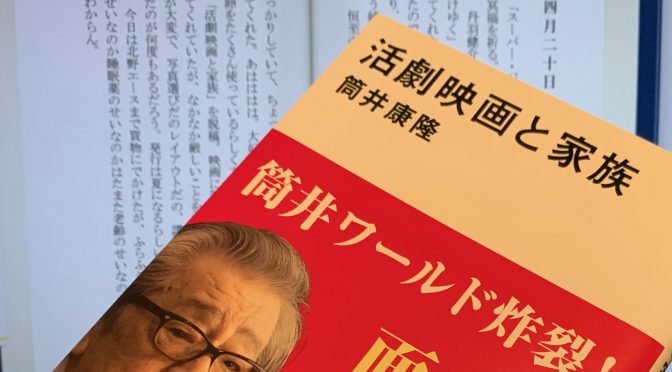

筒井康隆先生の『活劇映画と家族』を読了。

発売に合わせ注目していたタイミングで流れ良く購入出来たサイン本

発売に合わせ注目していたタイミングで流れ良く購入出来たサイン本

サイン本入手に機会に即反応し入手していた経緯。

本書は、

” 映画の中に描かれる運命共同体としての疑似家族を取りあげ、文章として再録することによって小生、読者と共に懐かしい映画の思い出にどっぷりと浸かりたいのだ。”(p4)

と冒頭の「家族と擬似家族」において刊行意図が説明され、

家族と擬似家族

一 「白熱」「血まみれギャングママ」「前科者」

二 ハワード・ホークス監督「ハタリ」の擬似家族

三 ジョン・ヒューストンに始まるボギーの一族

四 西部劇の兄弟

の章立てに基づいて、筒井康隆先生の思い入れの作品について取り上げられています。

滲み伝わる映画愛

「あとがき」に

” 結果として主に筋書きを書くだけになってしまった “(p162)

とある通り、既述の大部分は映画の展開が言語化されたもので、私自身、

ハワード・ホークス監督に、ジョン・ウェイン出演作品は一時どハマりして、紹介作の多くが1950年代前後ながら見ている作品も幾つか含まれているはず、ながらも

続きを読む 筒井康隆先生が綴った名作選から伝わってきた映画愛:『活劇映画と家族』読了 →

『バベル九朔』読了後、

<< 2021年10月10日投稿:画像は投稿にリンク >> 万城目学さんが管理人を担った雑居ビルで膨らませた妄想の果て:『バベル九朔』読了

<< 2021年10月10日投稿:画像は投稿にリンク >> 万城目学さんが管理人を担った雑居ビルで膨らませた妄想の果て:『バベル九朔』読了

「映像ってPrime Videoにあるのかなぁ」と検索すれば・・

出典:Prime Video

出典:Prime Video

期待に沿う結果にあらずも、万城目学さんのデヴュー作『鴨川ホルモー』がストックされていたので、週末の締め括りに選択。

京都の大学生と住まう神々が織りなす・・

二浪して京都大学に進学した主人公が、当初は合格の満足感等に浸るも次第に精神的な張りが失われていく日々、

とあるサークルの新歓コンパに声掛け、参加後も乗り気でなかったものの

続きを読む 万城目学さんデヴュー作の映像化から漂ってきた独特の世界観が心地良かった:映画『鴨川ホルモー』鑑賞記 →

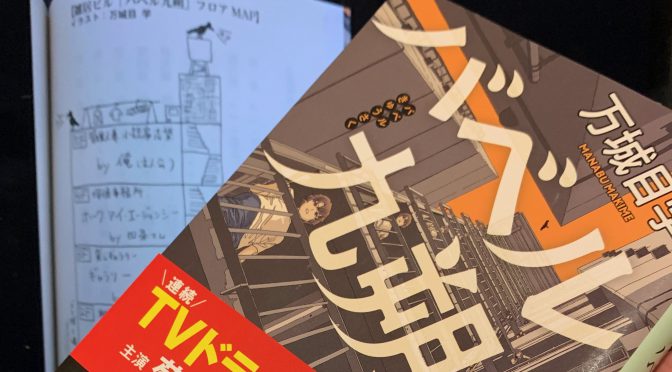

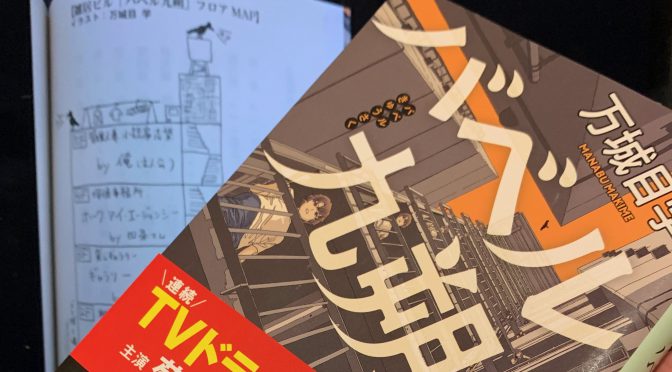

小説家 万城目学さんの『バベル九朔』を読了。

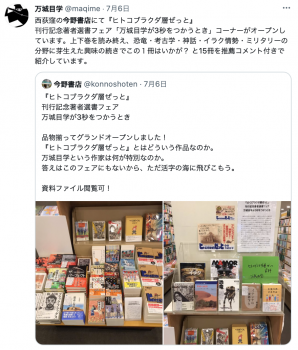

(2021年)6月、西荻窪の今野書店で開催されていた万城目学さんの『ヒトコブラクダ層ぜっと』刊行記念フェアで

出典:万城目学さんTwitter(画像はTweetにリンク)

出典:万城目学さんTwitter(画像はTweetにリンク)

購入していた

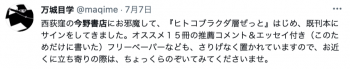

サイン本目当てに今野書店を再訪し・・ 出典:万城目学さんTwitter(画像はTweetにリンク)

サイン本目当てに今野書店を再訪し・・ 出典:万城目学さんTwitter(画像はTweetにリンク)

2冊のうちの1冊。

入手叶ったサイン本

入手叶ったサイン本

夜明け前の時期を過ごした・・

舞台は、

” 大学卒業後に勤めたハウスメーカーの事務職を三年で辞め、俺は単身この街にやってきた。おばが退去し、空き部屋になったばかりの五階に社員寮から荷物を移し、バベルの管理人となることを一方的に宣言した。”(p20)

という

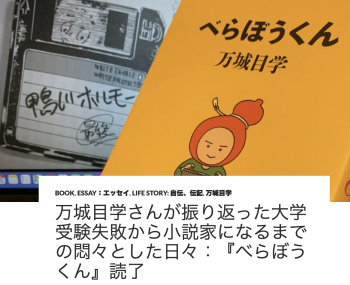

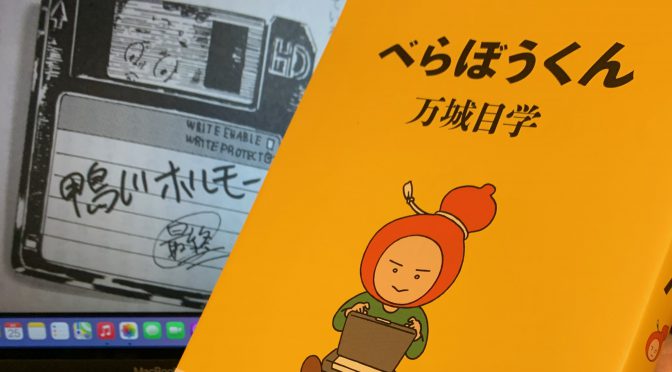

<< 2021年9月25日投稿:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが振り返った大学受験失敗から小説家になるまでの悶々とした日々:『べらぼうくん』読了

<< 2021年9月25日投稿:画像は記事にリンク >> 万城目学さんが振り返った大学受験失敗から小説家になるまでの悶々とした日々:『べらぼうくん』読了

先月(2021年9月)読んだ『べらぼうくん』にある万城目学さんの人生の転機を迎えた雑居ビルに着想を得たであろう作品。

拡がるスケール

当初は、管理人とテナント間の交流、人間模様といった次元が、

続きを読む 万城目学さんが管理人を担った雑居ビルで膨らませた妄想の果て:『バベル九朔』読了 →

小説家 万城目学さんの「週刊文春」誌上での連載がまとめられた『べらぼうくん』を読了。

(2021年)6月、西荻窪の今野書店で開催されていた万城目学さんの『ヒトコブラクダ層ぜっと』刊行記念フェアで

サイン本の中から「どれにしようかな」と、直感的にしっくりきた2冊『べらぼうくん』『バベル九朔』を選択.-

サイン本の中から「どれにしようかな」と、直感的にしっくりきた2冊『べらぼうくん』『バベル九朔』を選択.-

入手していたうちの1冊。

タイトルの「べらぼうくん」とは

” べらぼうとは漢字で「篦棒」と書く。

「あまりにひどい」「馬鹿げている」「筋が通らない」といった意味の他に、端的に「阿呆だ」という意味がこめられているところが気に入った。”(p196)

とのことから書籍化にあたり、連載時のタイトル「人生論ノート」から改題されたもの。

小説家が陽の目を見るまでの日々

本書は、

” 週刊誌でエッセイを連載してみませんか。”(p190)

とのオファーに当初は難色を示されたものの

続きを読む 万城目学さんが振り返った大学受験失敗から小説家になるまでの悶々とした日々:『べらぼうくん』読了 →

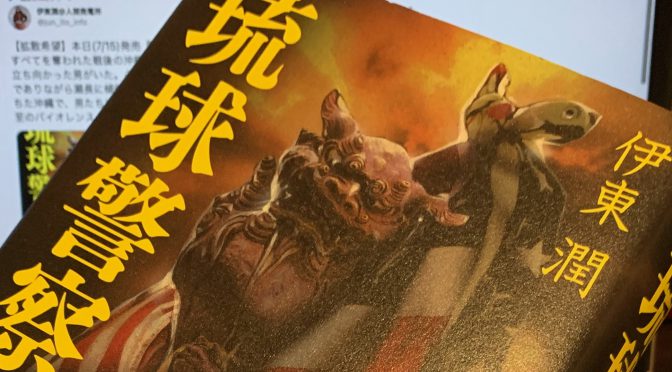

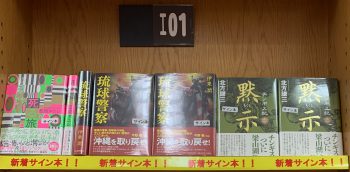

作家 伊東潤さんが、終戦直後の沖縄を描いた『琉球警察』を読了。

三度、(伊東潤さんの)サイン本入手機会を得て

狙っていたサイン本を晴れてget.-

狙っていたサイン本を晴れてget.-

手元に引き寄せていた著書。

戦後沖縄の精神的支柱

本書は、戦後、米軍の管理下に置かれた沖縄で、奄美諸島出身で琉球警察に採用された主人公(東貞吉)が、

続きを読む 伊東潤さんが描いた戦後沖縄の瀬長亀次郎さんと志を支えた男たち:『琉球警察』読了 →

筒井康隆先生の『ウィークエンド・シャッフル』を読了。

(2021年)5月末から6月中旬にかけて購入していた筒井先生本7冊のうちの一冊。

本作には

佇むひと

如菩薩団

「蝶」の硫黄島

ジャップ島

旗色不鮮明

弁天さま

モダン・シュニッツラー

その情報は暗号

生きている脳

碧い底

犬の町

さなぎ

ウィークエンド・シャッフル

の13作品を収録。

急展開、カオスな・・

八人組みの主婦団が、金持ち宅にアポなしで往訪し、

“「申し上げにくいんですが、実はあの、わたくし共は泥棒でございます!」”(p34)

の一言から劇的に場面が緊迫していく「如菩薩団」に、

続きを読む 筒井康隆先生が描いたカオスな展開に爪痕残される短篇集:『ウィークエンド・シャッフル』読了 →

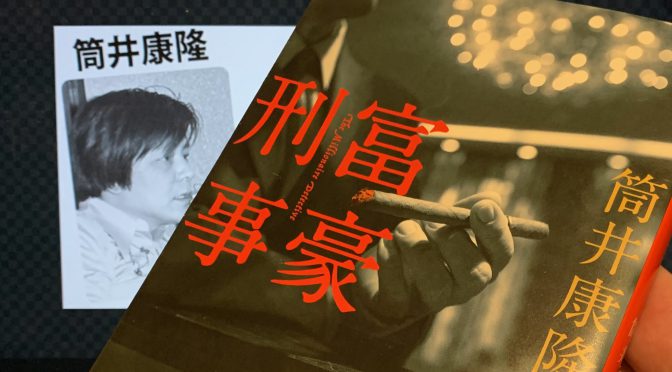

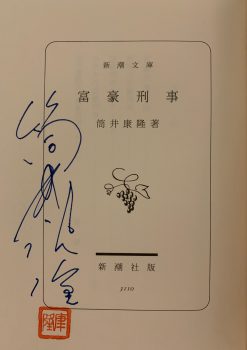

筒井康隆先生の『富豪刑事』を読了。

(2021年)5月末から6月中旬にかけて購入していた筒井先生本7冊のうちの一冊。

TVドラマ版は視聴していないものの深田恭子さん主演といった程度は承知、筒井作品の代表作のうちの一作と捉えており、

購入本に書かれていたサイン

購入本に書かれていたサイン

サイン本入手機会に飛びついていた経緯。

大富豪の子息(刑事) x ミステリー

TVドラマの主役は女性であったものの、原作では男性。収録されているのは

続きを読む 筒井康隆先生が綴った型破りな刑事が躍動する四篇の推理小説:『富豪刑事』読了 →

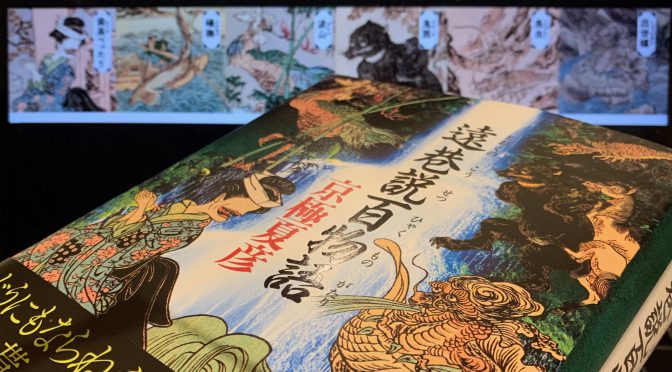

週初め、中間記 ⬇︎

<< 2021年8月23日投稿:画像は記事にリンク >> 京極夏彦さんが描いた江戸末期、遠野での化け物騒動:『遠巷説百物語』中間記

<< 2021年8月23日投稿:画像は記事にリンク >> 京極夏彦さんが描いた江戸末期、遠野での化け物騒動:『遠巷説百物語』中間記

をアップロードした京極夏彦さんの『遠巷説百物語』を読了。

その(中間記)後、読み進めたのは

鬼熊

恙虫

出世螺

の三話。中間記の所感で

> 文は平易に分かりやすく

と書きましたが、後半はそのハードルが上がった印象有り。当初は独立した話が六篇と思いきや

大きく影響せずとも登場人物の重複など前話の内容を引用した記述に、そもそも本作はシリーズものの新作との位置付けで

遥かに深い読み方があることに中途から気づかされました。収められている話しは

続きを読む 京極夏彦さんが描いた江戸末期、遠野での化け物騒動:『遠巷説百物語』読了 →

「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる