先日、読了記をアップロードした佐藤優さんの『ゼロからわかるキリスト教』で番外編といったところを以下に2つ。

書くこと、読める力

講義後、受講生に対して課題が提出されたことへの対応について

ホリエモンこと堀江貴文さんが、時代を

” 今はまだ遊びの中にある創造的知識の中から新しく仕事を生み出していく人が、これからの時代で活躍してゆくのだろうと感じることが最近明らかに増えた。

これからは、遊びが仕事になる時代なのだ。”(位置No.12)

と定義し、

” マンガ作家の想像によって生み出された知識が、現実で多くの人に受け入れられ、感動を呼び、未来をつくる知識になる。

これは大きな驚きであるのと同時に、これからの知識のあり方、身につけ方をも示している気がしてならない。”(位置 No.70)

と感じ、

” 今、遊びと仕事の境界は失われつつある。マンガはそのことを教えてくれる格好のメディアなのだ。

本書は私がオススメするマンガを目一杯盛り込んだ、現時点のオールタイム・ベストだ。”(位置 No.78)

との考えをもとに刊行された『面白い生き方をしたかったので仕方なくマンガを1000冊読んで考えた → そしたら人生観変わった』を読了.-

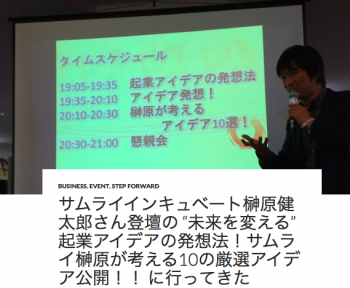

本書を読もうと思った決め手は月初に参加した「“未来を変える” 起業アイデアの発想法!サムライ榊原が考える10の厳選アイデア公開!!」↓

で、登壇された榊原健太郎さんが、

「ドラえもんに出てきた道具で、今、出来るものないかな?といつも考えている」

という内容のコメントをされていたことを覚えていて、前後して本書の存在を知覚しており、直感が反応したという経緯。

続きを読む 堀江貴文さんが誘う、マンガ作家の想像力がつくる未来:『面白い生き方をしたかったので仕方なくマンガを1000冊読んで考えた → そしたら人生観変わった』読了

元外務省主席分析官で、専門分野が多岐に及び著書も数多に及ぶ佐藤優さんの『ゼロからわかるキリスト教』を読了。

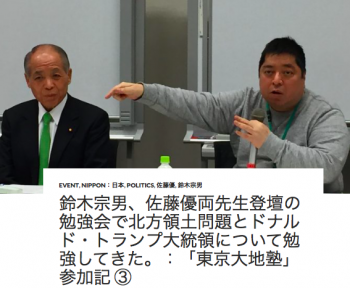

もともとは先月(2017年1月)開催↓の「東京大地塾」参加にあたり

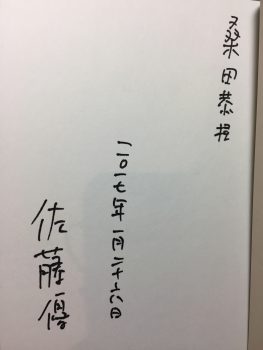

「(登壇される)佐藤優さんにサインしてもらおう」という目的で購入した経緯でしたが、

その時の講演が、ドナルド・トランプ大統領の頭の中をキリスト教的価値観から読み解く内容となり、

やがて読んでみるつもりであったもののタイムリーな入手となり、楽しみにしていた一冊。

スカパーなどで視聴できる「真相深入り!虎ノ門ニュース」でコメンテーターを務められている縁から実現した

青山繁晴さん(参議院)と百田尚樹さん(作家)の対談本『大直言』を読了.-

第1章 憲法を議論する

第2章 外交を議論する

第3章 平和を議論する

第4章 戦争を議論する

第5章 メディアを議論する

第6章 政治家を議論する

第7章 領土を議論する

第8章 人生を議論する

という章立てで、各々濃い専門性が交差する議論が展開されています。

百田尚樹さんの『大放言』を読了。

タイトルだけ見せられて、「この本を書いた人は誰でしょう?」なんてクイズがあれば

圧倒的に百田尚樹さんの名が上がりそうですが(笑)本書では百田尚樹さんの思いの丈に、その舞台裏に、

百田尚樹さんの世界観であったり、世相であったり、文字の迫力を通じて、それらのことが響いてきます。

例えば、第四章は「我が炎上史」と題され、

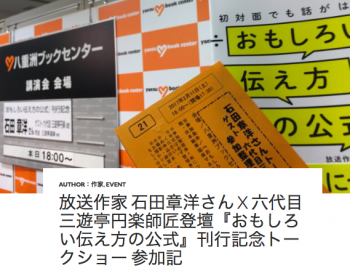

前日、刊行記念のトークショーに参加した

放送作家 石田章洋さんの『おもしろい伝え方の公式』を読了。

(上記)イベント対象書籍ということで購入した一冊で、いざ読み始めようかという段階で、235ページに及ぶ厚みに一瞬及び腰となったものの・・

読み始めたら為になることが簡潔に書かれていて、サクッサクッといった感じで読了に至りました。

本書は、石田章洋さんが落語家から放送作家に転身された経緯で、

” 「どうして、この人の話はおもしろいのだろう」、「なぜ、あの人の話はウケるのだろう」と考え続け、

身の周りにいる「なぜか話がおもしろい人」の話し方も、注意深く観察してきました。

また、古今東西の「笑い」について書かれた本を読み漁りました。

その結果気がついたのが、「誰でもおもしろい話ができる伝え方の公式」が存在するということです。”(p6)

と、(センスがなくても)笑いが起こる公式を見出され、実例や証言などを通じて公式が明かされている一冊。

俳優に、映画監督に、ときにミュージシャンとして多彩な才能を発揮されている竹中直人さんの『役者は下手なほうがいい』を読了.-

竹中直人さんの

” 小学生の頃は漫画家に憧れていました。漫画のキャラクターの模写をすることで、徐々に同級生の輪に入っていけるようになりました。

高校生になって個性的な先生のモノマネをするようになり、自分ではない人格になることに目覚めていったんです。

とにかくコンプレックスのかたまりだったので、誰かのキャラクター、人格を借りないと生きていけない、

相当変わったやつだったと思います(笑)。”(p10)

といった生い立ちに、

続きを読む 竹中直人さんが向き合ってきたコンプレックス、役者としてのキャリア、そして人がらに触れる一冊『役者は下手なほうがいい』読了