ロボットコミュニケーターで株式会社オリィ研究所 共同創設者 吉藤健太朗さんの

吉藤健太朗 サンマーク出版 2017年03月06日

『「孤独」は消せる。』を読了。

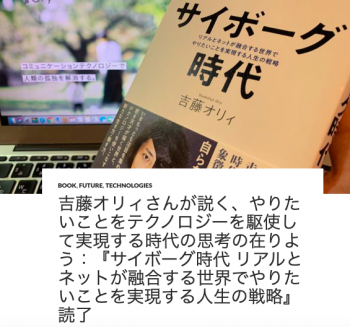

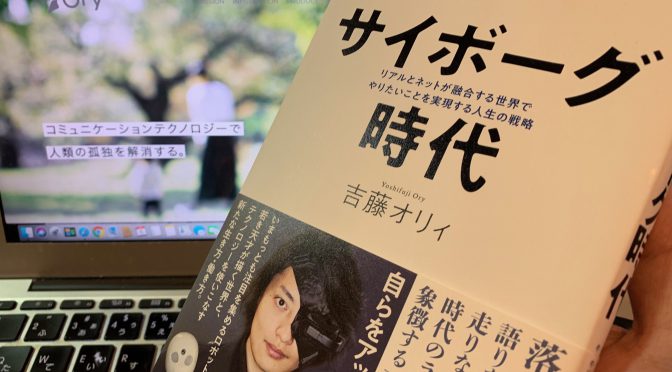

同じ著者(吉藤オリィさん)である前回アップロードした『サイボーグ時代』は、

<< 2019年2月6日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんが説く、やりたいことをテクノロジーを駆使して実現する時代の思考の在りよう:『サイボーグ時代 リアルとネットが融合する世界でやりたいことを実現する人生の戦略』読了

<< 2019年2月6日投稿:画像は記事にリンク >> 吉藤オリィさんが説く、やりたいことをテクノロジーを駆使して実現する時代の思考の在りよう:『サイボーグ時代 リアルとネットが融合する世界でやりたいことを実現する人生の戦略』読了

2019年2月の出版で、本書は2017年3月。

孤独が与えた闇と解放への軌跡

ざっくり前半から中ごろにかけては、吉藤健太朗さんが向き合ってきた孤独、ライフストーリー的なお話しで、

ロボット開発に興味を持ち、時間経過を経て師匠との出会いがあり、

” 高齢者の話を多く聴いたり、インタビューしたりしているうちにわかったのは、多くの人が「孤独」を感じているということだった。

耳が遠くなった人の悩みは、音が聞こえないことそのものではなくて、娘の声が聞き取れなくてコミュニケーションがうまくいかないことだったし、

足が不自由な人も、他の人様に迷惑をかけたくないからあまり家から出なくなったということだった。”(p139)

と吉藤健太朗さんが向き合った孤独が、社会の孤独に切り替わり、

“「死ぬまでにやりたいことは何なのか」ということだった。私が本当にしたいことは「孤独の解消」”(p149)

” 19歳まで人を避けてきたが、それでもできる限り人前で話せるようにと努力したものの、失敗の連続。

半分諦めて楽になってしまいたかったのだが、「孤独の解消」が私のテーマである。

「人と人の関係性の中に答えがある」と考えてしまった以上、苦手だからとは言ってはいられない。”(p162)

と人生のミッションが確立され、(本書で)圧巻であったのはサブタイトルにある

続きを読む 吉藤健太朗(吉藤オリィ)さんが向き合った孤独と、社会から孤独を無くす軌跡:『「孤独」は消せる。』読了 →